El proceso contra Luis de Carvajal el Viejo –fundador y gobernador del norteño Nuevo Reino de León– y sus parientes es un caso emblemático de la persecución contra los judíos conversos. Muchos de ellos habían cruzado el Atlántico para establecerse en tierras americanas con la esperanza de escapar del Santo Oficio. Esta historia del siglo XVI implicó a toda la familia Carvajal y el juicio reveló una extensa red de adeptos al judaísmo.

Los miembros de esa familia fueron consumidos por las llamas de la hoguera, lo que sin duda contribuyó a forjar la leyenda negra en torno a la Inquisición, dado que este hecho ha trascendido la barrera de los siglos.

El llanto y el crujir de dientes

El plazo se agotaba. En abril de 1492, los monarcas Isabel y Fernando habían ordenado la expulsión de los judíos que vivían en los reinos españoles. Les dieron tres meses de plazo para liquidar sus asuntos: o se convertían sinceramente al cristianismo o finiquitaban sus negocios y abandonaban sus propiedades y el terruño, marchándose para siempre. Los que se negaron a convertirse tuvieron que rematar sus bienes: una mula a cambio de una casa, o ricas joyas por algunas piezas de tela. No podían llevarse alhajas, oro ni plata. Todas las riquezas que les fueron arrebatadas serían necesarias para que los Reyes Católicos emprendieran la guerra contra el último reducto musulmán en suelo hispánico: Granada.

Iban por los caminos apiñados en carretas, llorando y lamentando sus negocios arruinados, sus hogares abandonados, sus fortunas perdidas, su desgracia. A veces, para animarse unos a otros, cantaban. La gente los atajaba en los pueblos suplicándoles que recibieran el bautismo y escaparan de aquel trágico destierro, pero los judíos, sin arredrarse, proseguían su penoso camino. Se arremolinaban en los puertos; trataban de abordar los barcos anclados. La gritería y la confusión reinaban en los muelles bañados por las olas.

Abrigaban la esperanza de conservar su religión sagrada en tierras menos hostiles. Algunos marcharon a Portugal, cuya política parecía más permisiva; otros hacia tierras musulmanas –ignorantes del horror que les aguardaba– para intentar desembarcar en Orán, al norte de África. Estos últimos fueron atacados por piratas que exigieron rescate a cambio de sus vidas. Los que pudieron, unos 150 aproximadamente, regresaron a España y se bautizaron.

Los que consiguieron cruzar el Mediterráneo y desembarcar en África llevaban las escasas joyas y monedas que habían escapado a la inspección escondidas en todos los orificios posibles del cuerpo. Los musulmanes, a sabiendas de dicha estratagema, los ultrajaron y expoliaron sin exceptuar mujeres ni niños. Muchos de ellos intentaron volver a la península ibérica humillados, despojados y en andrajos, pero el mandato era no permitirles el regreso. Los reyes tenían muy clara su misión política: unificar a todos los reinos de España bajo una monarquía cristiana, y los judíos podían contaminar aquel intento de consolidar el poder de un imperio enteramente cristiano.

El viaje a las Indias

Después de convencer a los reyes para llevar a cabo su proyecto de buscar una ruta más corta a Asia y conseguir el nombramiento de almirante, Cristóbal Colón zarpó del puerto de Palos en agosto de aquel año porque el resto de los puertos españoles estaba abarrotado de judíos desesperados por huir. Algunos investigadores calculan que 170 000 de ellos partieron dejando atrás familia, amigos, negocios, oficios prósperos, riquezas y cariños.

Al mismo tiempo que Colón, zarparon 8 000 familias con la férrea convicción de preservar su religión y en pos de la oportunidad de recomenzar. Incluso, algunos de los hombres que acompañaron al almirante en aquel primer viaje no aparecen en los listados de pasajeros. Cuarenta de ellos desembarcaron y permanecieron en el primer punto poblado de las tierras recién descubiertas de la que después sería nombrada América, en un lugar que llamaron Navidad, mientras Colón partió a explorar las costas. Pero ni uno solo sobrevivió; algunos fueron devorados por los nativos, otros perecieron de hambre, de calor, de soledad, de desesperación.

Se sabe que, al menos, una veintena de ellos era judía. Quizá abrigaban la esperanza de que un océano de por medio les permitiría conservar su religión y arriesgaron la vida al permanecer en una tierra extraña y desconocida que acabó por ser su tumba.

La animadversión en contra de los judíos no era nueva. Acusados en la tradición católica del asesinato de Jesús, eran con frecuencia presas de la violencia, el desprecio y el encono. Cada cierto tiempo se desataban matanzas contra ellos bajo la acusación de provocar desgracia, epidemias o cualquier otra tragedia que asolara alguna región.

En su gran mayoría, los judíos no trabajaban la tierra ni tenían ganado, sino que eran una población fundamentalmente urbana. Además de enfocarse al comercio y recorrer pueblos y villas, tenían diversos negocios, se dedicaban a las finanzas y se desempeñaban en pequeños oficios: zapateros, sastres, sederos, tejedores, especieros, herreros, plateros, e incluso eran médicos, aunque no carpinteros ni albañiles. A decir de los cristianos de aquel tiempo, eran envidiosos de su prosperidad y buscaban siempre “el modo de ganar, con poco trabajo”.

Los judíos que se quedaron en España y conservaron empleos y oficios, tuvieron que renunciar para siempre a sus rituales, sus nombres (Jacobo, Isaac, Abraham, Edith, Judith), sus formas de vestir y de comer, así como a sus costumbres. Recibieron el bautismo y, aunque hubo quienes se convirtieron sinceramente o por coerción, hubo otros que, a escondidas, en secreto, lejos de las miradas curiosas, continuaron profesando su religión, siempre bajo el temor de ser descubiertos y recibir la pena máxima: la muerte en la hoguera.

Los judaizantes, criptojudíos, cristianos nuevos o marranos –como se les llamó comúnmente– intentaron conservar su identidad y cultos, pero muchos no escaparon al espantoso destino que tanto temían: caer en las garras de la Santa Inquisición, encargada de salvaguardar la pureza de la fe cristiana.

Más tarde, los judaizantes aprovecharon la unión de las coronas de Portugal y España entre 1580 y 1640 para embarcarse a América, esperando que la lejanía de aquellas tierras los salvara de los inquisidores. La mayoría de los que cruzaron el Atlántico era portuguesa.

En el caso de Nueva España, los que se establecieron en lugares densamente poblados como Veracruz, Puebla, Guadalajara o Ciudad de México difícilmente escaparían a las miradas indiscretas de vecinos y criados, en contraste con aquellos que se establecieron en sitios apartados, aislados del resto de la sociedad, en convivencia con los indígenas que eran neófitos y a salvo de la vigilancia de las autoridades. Pero al mismo tiempo, en esa soledad sufrieron la pérdida de su identidad en un sincretismo que fue imposible detener y que los llevó a una asimilación inconsciente pero forzosa e inexorable con la población local.

Los méritos de Carvajal

Iban recorriendo llanuras inhóspitas y desiertas. Mulas, fardos, carretas, hombres, mujeres y niños, criados, esclavos, ganado, bajo el rayo inclemente del sol. Dejaban atrás parajes en los que nunca había puesto un pie europeo alguno. Llenos de incomodidades, lejos de las grandes ciudades y atentos a un posible ataque, pues los indios de aquella región eran más que bravos. Y allá iban los hombres que había reunido Luis de Carvajal el Viejo, comisionado por la Corona española para pacificar, poblar y fundar villas en aquellos desiertos e inmensos territorios al norte de lo que hoy es Zacatecas.

Algunos hombres iban con sus familias, quienes no habían tenido que presentar certificado alguno de limpieza de sangre, el cual se había hecho obligatorio para todo aquel que quisiera embarcarse a estas tierras. Para viajar a las Indias Occidentales, como se le llamaba también a la América española, era indispensable demostrar la ausencia de “mancha” judía o musulmana hasta la quinta generación ascendente, pero Carvajal, nombrado almirante, capitán y gobernador del Nuevo Reino de León, gozaba de privilegios que después se revelarían como pieza fundamental de su propia destrucción.

Almas errantes, aquellas personas buscaban oro y plata, un lugar donde asentarse y vivir en paz. Lejos de las miradas indiscretas, tendrían libertad para profesar su religión sagrada y preservar a toda costa la ley de Moisés. Además, Carvajal había invertido varios miles de pesos en aquella aventura que no estaba desprovista de peligros y obstáculos.

Aquel valeroso y arrojado hombre, experimentado marino y pacificador de belicosos, había nacido hacia 1539 en la frontera de Portugal. Era hijo de cristianos nuevos, es decir, de estirpe judía, aunque desde muy pequeño mostró ser un devoto cristiano. Acompañó a un tío que era comerciante hasta Cabo Verde, en África, donde fue tesorero y contador. Después de trece años volvió a Portugal, se casó con doña Guiomar de Rivera y se estableció en Sevilla, dedicándose al comercio durante dos años.

Doña Guiomar seguía practicando el judaísmo con fervor, a pesar de que era claramente considerado como herejía por las autoridades civiles y religiosas. Esa circunstancia al parecer provocó serias desavenencias que Carvajal zanjó poniendo un océano de por medio para siempre. Partió a Nueva España hacia 1567 y solo regresaría años después para traer consigo a amigos y familiares que lo acompañarían en aquel peregrinar por el norte novohispano. Cuando volvió, doña Guiomar se negó a seguirlo. No se volverían a ver.

En 1568 llegó también a Nueva España el recién nombrado virrey, Martín Enríquez de Almansa, con quien Carvajal colaboró solícito en el ataque y derrota de los piratas ingleses capitaneados por John Hawkins y en el sometimiento de los indios bárbaros del norte que ya habían acabado con la vida de cuatrocientos españoles, arrasado pueblos, profanado iglesias y destruido objetos sacros.

En 1579 Carvajal volvió a España con la intención de llevar a sus hermanos, Antonio y Domingo, a vivir con él a la Nueva España. Pero al igual que sus padres, ambos habían muerto años atrás: uno en la carrera de las armas en algún lugar de Chiapas o Guatemala; el otro se había ordenado sacerdote y después de una corta pero ejemplar vida con los jesuitas se fue de este mundo muy joven. Ninguno de los dos tuvo descendencia; Carvajal tampoco.

Nada más le quedaba una hermana, doña Francisca, quien desde muy pequeña se había criado lejos de su familia, con una tía. Solo la habían vuelto a ver el día de su matrimonio con el mercader Francisco Rodríguez de Matos. Carvajal cargó con lo que le quedaba de familia: Francisca, su esposo Francisco y sus nueve hijos (Isabel, Leonor, Catalina, Mariana, Anica, Luis el Mozo, Gaspar, Baltasar y Miguelico), algunos ya casados, con la esperanza quizá de subsanar la soledad y la carencia de su esposa Guiomar y de hijos en aquellas lejanas tierras.

Al fin, después de una travesía por el Atlántico incómoda, calurosa, nauseabunda y peligrosa –como eran las navegaciones de aquel tiempo–, don Luis y su familia arribaron a costas novohispanas. En 1580, al dejar el cargo, el virrey Enríquez de Almansa hizo calurosas recomendaciones por escrito a su sucesor, Lorenzo Suárez de Mendoza, conde de Coruña, sobre el valeroso y efectivo proceder de Carvajal. Pero llegado el momento, las recomendaciones de poco servirían cuando el conde, envidioso del desmedido poder otorgado al gobernador, se dispuso a destruirlo.

En el norte novohispano

Aquella comitiva de hombres, mujeres, niños, cargadores, criados, mulas y fardos iba con la esperanza de poder profesar al fin, con un poco más de libertad, su religión, aquella que los Reyes Católicos habían prohibido y que los Carvajal, sin la autorización de don Luis, intentaban conservar a toda costa, en secreto, lejos de las miradas de vecinos impertinentes, de las autoridades civiles y, lo más importante, de la Inquisición.

Bajo las órdenes de la Corona española, Carvajal recorrió llanuras y desiertos en el norte novohispano. Iba en busca de metales preciosos, oro y plata, fundaba villas, criaba ganado, sembraba lo que se podía en aquellas serranías, tan lejos de las ciudades de México, Puebla o Guadalajara. Así, llegó a lo que sería bautizado como el Nuevo Reino de León, del cual sería nombrado gobernador.

Sin embargo, los asuntos de familia no marchaban tan bien. Las mujeres vivían casi en andrajos y descalzas en aquella provincia cercana al Pánuco, prácticamente deshabitada, peligrosa y tan lejos de la mano de Dios. Así pasaron cinco o seis años. Aparte, Francisco Rodríguez de Matos, el esposo de su hermana Francisca, había fallecido de unas “cámaras de sangre” en un viaje a Ciudad de México.

Para entonces, las sobrinas de Carvajal, Leonor y Catalina, que no eran muy agraciadas según el Mozo, estaban ya en edad de casarse. Sus hermanos concertaron sendos matrimonios con los prósperos mercaderes de origen portugués Antonio Díaz de Cáceres y Jorge Almeida, quienes también eran judaizantes. En ausencia del gobernador, se celebraron las nupcias de Catalina y Leonor y después, junto con sus flamantes maridos, hermanos y doña Francisca, todos hartos del solitario y aburrido pueblo, marcharon a vivir a Ciudad de México sin siquiera consultar a Carvajal, como lo señalaba el respeto, la gratitud y la costumbre.

Semejante afrenta no fue ignorada por el gobernador, quien ya desde antes no se llevaba bien con sus sobrinos Baltasar y Luis, a quienes consideraba ladrones y morosos. A esto se sumaba el disgusto por que su propia hermana y todos sus descendientes continuaban practicando con fervor sus ritos judíos, a sabiendas de lo que podía suceder si eran descubiertos y denunciados ante el Santo Oficio. Así, los destinos de los Carvajal se separaron y solamente se reunirían años después, sumidos en la ignominia y la desesperación.

Caídos en desgracia

Los indios del norte, conocidos también como chichimecas, eran indóciles y temibles. Asolaban cada tanto los pequeños asentamientos de españoles e incluso los de los indios que ayudaron a la colonización de esa región novohispana. Pero Carvajal aprendió pronto a mantenerlos a raya, al punto de que aquellos indómitos bárbaros, como les llamaban en ese tiempo, se doblegaron ante el Viejo.

Sin embargo, las riquezas y el poderío desmedido que le había otorgado la Corona para fundar villas, poblar y pacificar aquellas tierras, así como para tener potestad sobre esos dominios que medían doscientas leguas de latitud por doscientas de longitud, despertaron la envidia, la rivalidad de poderes y un serio conflicto de linderos con el virrey conde de Coruña, quien buscó la forma de deshacerse del gobernador Carvajal e indagó sobre sus ancestros. Entonces se enteró de que eran cristianos nuevos; aunque eso no era suficiente para acusarlo, era un comienzo. Sería cuestión de ir desmadejando el ovillo. Algo aparecería.

Así, hacia 1589 Carvajal, en su tiempo uno de los hombres más ricos y poderosos de la Nueva España, fue aprehendido, trasladado a Ciudad de México cargado de grilletes y encerrado en la cárcel de corte. Debido a una denuncia en contra de su sobrina Isabel por sospecha de judaizante, después sería trasladado a las cárceles inquisitoriales por sospechoso contra la fe católica. El fiscal inquisitorial, Lobo Guerrero, partidario del virrey, pronto encontró la estocada que aniquilaría la fortuna y la honra del gobernador: si no judaizante, era al menos encubridor de ellos, lo cual para los efectos que se buscaban era casi lo mismo.

Isabel, la sobrina del gobernador, había sido denunciada por un subalterno de Carvajal, quien a pesar de servir al Viejo durante años y tenerle aprecio a la familia, fue amenazado por su confesor –probablemente adepto del virrey– de que no recibiría la absolución de sus pecados si no acudía al tribunal a denunciar a Isabel por sus prácticas heterodoxas. Así, cayó en la cárcel la primera Carvajal, acusada de conservar y perpetuar los ritos judaicos, pues hacía ayunos y guardaba los sábados, entre otros muchos comportamientos como lavarse demasiado seguido y ponerse ropa limpia también los sábados.

La Inquisición novohispana había sido fundada en 1571 para perseguir los delitos contra la fe, principalmente el judaísmo y el protestantismo, considerados realmente peligrosos en tierras americanas, donde millones de indígenas que habían vivido en la gentilidad y la idolatría apenas se habían convertido al catolicismo. Por esto último, poco después del escandaloso proceso de fray Juan de Zumárraga contra un cacique de Texcoco en 1539, en el que fue condenado a morir en la hoguera por idólatra, la Corona española prohibió que los indios fueran perseguidos y procesados por el Santo Oficio.

Por otra parte, el tribunal de la fe, que era a final de cuentas un aparato burocrático del imperio español, sufrió severas dificultades financieras casi desde su fundación. Así que, con frecuencia, la confiscación de los bienes de los acusados que debía realizarse al momento de la aprehensión y, en su caso, enviarse a España, sirvió para pagar los sueldos y deudas de los inquisidores, aunque dicho proceder fuera ilegal. Durante el proceso contra Carvajal, cuál sería su sorpresa cuando, al momento de aprehenderlo, vieron que el gobernador solo llevaba tres reales en el bolsillo.

Alertados por el encarcelamiento de su hermana Isabel y de su tío, el Mozo y Baltasar se apresuraron a cobrar deudas y finiquitar negocios en distintos pueblos y villas, en un intento por esconder su fortuna que, sabían, sería lo primero que desaparecería en las fauces del tribunal. Planeaban huir a Italia, pero Luis no correría con suerte. Fue aprehendido en casa de su madre, que también fue apresada.

En cambio, escaparon Baltasar y Miguelico (el hermano pequeño que tendría unos trece años). Al amparo de su cuñado, Jorge Almeida, vivieron escondidos por casi un año. Al final, lograron escapar a Italia, donde existía la libertad de culto. También recuperaron sus nombres judíos, llamándose David y Abraham Lumbroso. Enviaron cartas firmadas con seudónimos a sus hermanos con la esperanza de poder ayudarlos a huir en algún momento hacia Pisa, donde se habían establecido. Pero fueron vanas sus esperanzas. Nunca más volvieron a ver al resto de su familia.

Además del Viejo, Isabel, el Mozo y doña Francisca, fue aprehendido otro de los hijos de esta última: el fraile dominico Gaspar. Cabe decir que era frecuente que entre los criptojudíos algún familiar se ordenara sacerdote, lo cual representaba una especie de protección que despejaba las posibles sospechas sobre la auténtica devoción y religiosidad cristiana de los judaizantes.

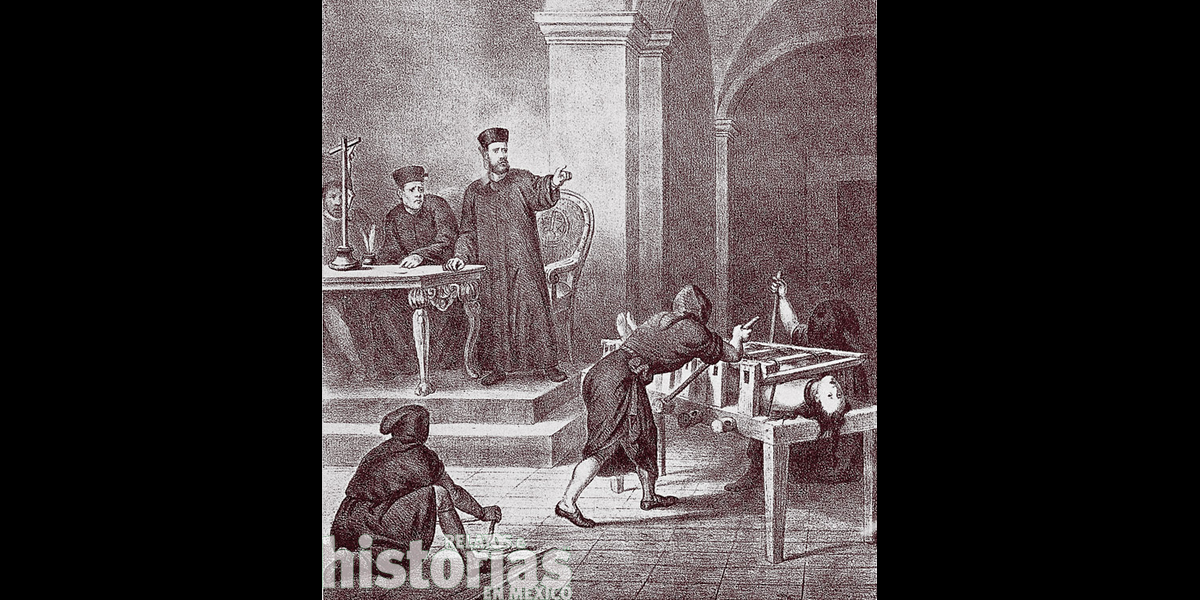

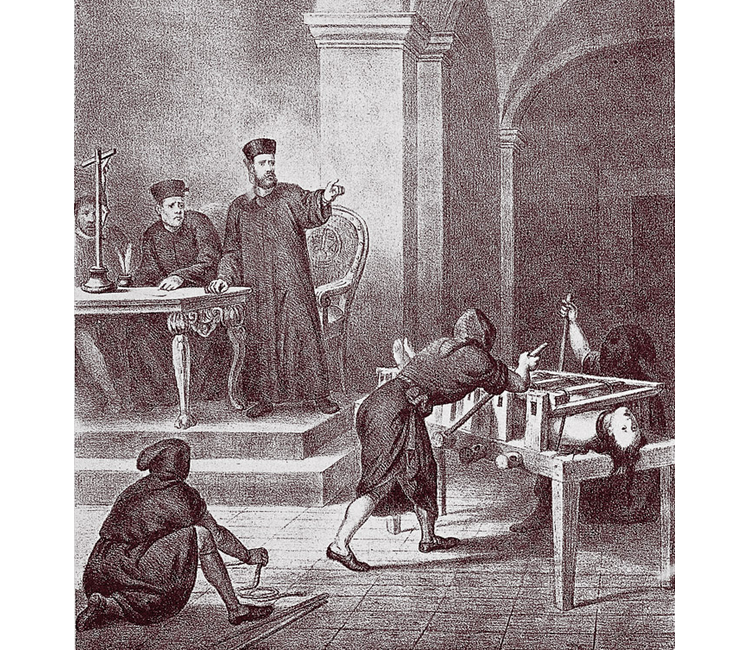

Los interrogatorios y el tormento

El arma más poderosa del Santo Oficio no era el tormento sino el secreto. El instrumento más efectivo de presión para el acusado era desconocer la identidad o el motivo por el cual se le había denunciado. Las horas transcurrían largamente en las celdas, mientras los presos se preguntaban qué debían denunciar o callar, cuál era el delito que se les imputaba, con la zozobra de no saber si el resto de sus amigos o familiares también estaban recluidos, o si habían denunciado a alguien más. Podían pasar semanas o meses para que un reo fuera llamado a declarar, lo cual aumentaba la angustia y la desesperación de los presos, quienes debían estar completamente incomunicados con el exterior.

Después de ser interrogadas por separado, Francisca e Isabel aceptaron que practicaban la religión judía desde años atrás gracias a las meticulosas enseñanzas del licenciado Morales –un médico que había llegado de España con ellas–, pero que también habían sido adoctrinadas por sus esposos ya fallecidos. A pesar de las súplicas, el llanto desesperado y los gritos, madre e hija también fueron, por separado, despojadas de sus ropas y sometidas al tormento del potro –una herramienta jurídica que permitía desvelar la herejía que “naturalmente” se escondía– para intentar extraer la verdad que ocultaban, pero ambas ya habían denunciado todo lo que sabían. Asimismo, aunque ya habían fallecido, a los cónyuges se les seguiría proceso en contra y, si eran encontrados culpables, se les aplicaría el castigo en estatua o efigie.

Debido a que las procesadas también acusaron a otros miembros de su familia, después fueron aprehendidas, en diferentes lugares y fechas, las hermanas de Isabel: Catalina, Leonor y Mariana. Esta última presentaba cambios bruscos de estado de ánimo; de pronto se quedaba muda o gritaba desaforadamente, y fue la que más detalles de prácticas, rituales y oraciones proporcionó a los inquisidores. La otra hermana, Anica, era muy pequeña, tendría unos once años; así que en aquella ocasión se salvó de la sospecha y la acusación.

Los Carvajal denunciaron a una gran cantidad de parientes y amigos con quienes en secreto habían compartido oraciones, fiestas, pascuas y ayunos. Al final, la familia y sus cómplices confesaron que los días de ayuno se cortaban las uñas, se cambiaban las camisas por ropa limpia y sustituían también la ropa de cama, costumbre infrecuente entre los cristianos. Se bañaban e igualmente cocinaban todo el viernes antes de la puesta de sol para no prender fuego el sábado, día que dedicaban a rezar mirando hacia el Oriente, sin salir de casa. Comían pescado, huevo, empanadas de mojarra, pasas, lechuga y otras verduras, y jamás utilizaban manteca de cerdo para cocinar, sino aceite en el que freían frutas como manzana que luego espolvoreaban con azúcar o bañaban con miel. Todos detestaban la carne de cerdo, ya fuera tocino, chorizo o cualquier variante, y en el extremo de verse obligados a comerla por estar en un banquete o lugar público, la escupían disimuladamente debajo de la mesa.

Doña Francisca hacía ayunos incluso tres veces por semana y a su marido lo había enterrado según la tradición judaica: lavó el cadáver, lo envolvió en una sábana limpia y colocó una moneda de oro debajo de su cuerpo, además de disponer en la habitación una jarra de agua con un paño para que el alma del difunto pudiera lavarse.

Los únicos que no se confesaron judaizantes fueron fray Gaspar y su tío el Viejo. El dominico, aprehendido por los delitos de su familia y acusado de encubrirlos, declaró que no tenía la certeza de que su madre y sus hermanos practicaran el judaísmo, aunque aseguró haber discutido agriamente en alguna ocasión con estos últimos porque desaprobaba algunas de las actitudes y conversaciones que sostenían.

Las condenas

La ruina del gobernador se había consumado y el resto de la familia no merecía mayor importancia a ojos de los inquisidores. Por los gravísimos delitos de ser cómplice y encubridor de judíos herejes y también por ser él mismo judaizante y hereje –aunque no existían pruebas fehacientes en su contra–, la sentencia contra Carvajal fue la del destierro por seis años, además de abjurar de manera pública y escuchar su sentencia como penitente con una vela en la mano.

Los consultores del Santo Oficio recomendaron menos rigor en la aplicación de la sentencia: que el castigo no fuese público, que el tiempo de destierro se redujera a cuatro años y que no se le acusara de judaizante, sino solo de cómplice y encubridor. Sin embargo, los inquisidores se mantuvieron inamovibles. Al final, el Viejo no pudo cumplir su sentencia por completo: la escuchó públicamente en el auto de fe, pero no fue desterrado, pues murió al poco tiempo en la cárcel inquisitorial.

Por su parte, al Mozo, quien de rodillas y con lágrimas y sollozos se había mostrado arrepentido, se le condenó a salir públicamente y escuchar su sentencia vestido con el sambenito (prenda en forma de escapulario), abjurar de sus delitos y vivir en prisión perpetua con el hábito infamante encima de sus ropas. Se le asignó el hospital de los convalecientes o San Hipólito para cumplir su condena de reclusión.

En cuanto a doña Francisca e Isabel, recibieron la misma sentencia que el Mozo, además del ayuno a pan y agua los domingos y días de fiesta. A Leonor y Catalina

se les condenó a usar el sambenito y a permanecer en la cárcel durante un año, mientras que Mariana recibió la misma pena, pero por dos años. Otros implicados en el proceso por judaizantes recibieron azotes, multas, destierro y confiscación de bienes, pero ninguno fue condenado a la hoguera.

La sentencia para fray Gaspar fue distinta, pues los sacerdotes no recibían castigo en público, ya que eran figuras de autoridad y debía evitarse a toda costa una imagen de desprestigio entre los fieles. Así, se le mandó reprender en privado, en la sala de audiencias del Santo Oficio. Fue suspendido seis meses de la orden y se le dio como cárcel su convento. No tendría derecho a voto y recibiría el último lugar en el refectorio y el coro.

El auto de fe

Con algunos días de anticipación, un pregonero iba por las calles de Ciudad de México para convocar a los fieles al auto de fe que se celebraría en la catedral. Se armaron los tablados para que los reos escucharan sus sentencias frente al púlpito. Cientos de personas el espectáculo que empezaría muy temprano por la mañana y concluiría casi a la medianoche.

El 24 de febrero de 1590 se llevó a cabo el gran auto de fe en el que todos recibieron el castigo impuesto, incluidos Francisco Rodríguez de Matos, muerto años atrás, y su hijo Baltasar, que estaba prófugo, encontrados culpables de ser judaizantes, apóstatas y herejes. Para ello se fabricaron dos estatuas con sus características y se les vistió con sambenito y coroza (sombrero de papel de forma cónica), además de colocar un cartel que enumeraba sus pecados. Una vez condenados a la hoguera, se les prendió fuego.

Como la Inquisición no tenía espacio en la cárcel para los sentenciados a reclusión perpetua, estos debían cumplir sus condenas en diversos conventos y hospitales. Jorge Almeida, cuñado del Mozo, consiguió que no separaran a las Carvajal, con lo cual madre e hijas cumplieron su condena en una humilde casa frente al convento de Santiago Tlatelolco, que en aquel tiempo era un pueblo a las afueras de Ciudad de México habitado únicamente por indios.

Por su parte, Luis cumplía su condena en San Hipólito, el primer hospital para enfermos mentales de América, fundado ahí donde décadas antes cientos de españoles y sus aliados habían perdido la vida en la huida de la Noche Triste (hoy en avenida Hidalgo en su cruce con Paseo de la Reforma). El hospital, obra del extraordinario fray Bernardino Álvarez, recibía a menesterosos, viejos, tullidos, lunáticos, “mentecaptos” y todo aquel que estuviera necesitado de amparo y cobijo. En jaulas de madera, con las barbas sin recortar y sin bañar, estaban los locos furiosos cuyos lamentos y alaridos perturbaban el silencio de aquel lugar apartado. El hospital y la iglesia eran grandes, pero estaban a las afueras de la ciudad y solo había cerca un potrero y un mercado de indios. El Mozo asistía como sacristán en la iglesia, pero no estaba hecho para servir y menos para asistir a un sacerdote.

Como las Carvajal se quedaron solas porque Almeida, quien las cuidaba, tenía que ir a Taxco a atender negocios, el Mozo pidió a los inquisidores que le permitieran cumplir su condena cerca de aquella casa apartada en Tlatelolco para no dejar solas a su madre y hermanas, permiso que le fue concedido.

Así, pasados unos meses se reuniría de nuevo con su familia para retomar con bríos la práctica de la religión judía –a la cual había renunciado públicamente–, a sabiendas del riesgo de muerte que aquello implicaba para él y los suyos.

De arrepentido a iluminado

Su carácter desenvuelto, carismático, persuasivo y un espíritu mesiánico llevaron a Carvajal a convencer a sus hermanas, a su madre y a un crecido número de personas a profesar de nuevo y secretamente los ritos y preceptos judíos. Mientras tanto, trabajaba en el convento de Santiago de Tlatelolco al amparo de un religioso que ignoraba por completo las inclinaciones y pertinacia del Mozo. Escribía salmos y oraciones, rezaba con la cabeza dirigida hacia el Oriente, y ayunaba. En un sueño revelador, había sentido que se le derramaba aceite en un oído: era una señal de unción. A partir de ahí, cambió su nombre a José Lumbroso; José en honor al hijo más querido de Israel y el apellido como designio de haber recibido la luz de la revelación y del conocimiento de la fe mosaica.

Dedicó varios meses a reunir dinero para pagar un permiso y retirar los sambenitos infamantes puestos en la catedral, los cuales habían usado las Carvajal en el auto de fe. También gestionaba que en el Consejo de la Suprema y General Inquisición de España se les “levantara” la deshonra, al tiempo que se posicionó como el líder indiscutible de la comunidad criptojudía novohispana. En la parte baja de su casa tenía imágenes de santos y de la Virgen, pero en sus aposentos privados, en los que se reunía con diversas personas a discutir y orar, se negaba a reconocer a Cristo y la cruz.

Pero Lumbroso era joven, arrebatado y confió demasiado en su buena estrella. Poco cauteloso, comenzó a discutir asuntos religiosos con desconocidos y a mostrar desprecio por las imágenes católicas, lo cual ocasionó que fuera de nueva cuenta denunciado ante el tribunal de la fe, justo cuando se les levantaba el castigo a su madre y hermanas. Pero esta vez no habría clemencia y, mucho menos, escapatoria.

El soplón y la hecatombe

El mismo día de la denuncia contra Lumbroso, se le aprehendió y volvió a enviar a las cárceles inquisitoriales, de donde saldría solo para ir al cadalso. Se le puso como compañero de celda al religioso Luis Díaz, soplón inescrupuloso cuyas andanzas, embustes y delitos eran dignos de un pícaro de la España del Siglo de Oro.

Díaz tenía el encargo de sonsacar toda la información posible a Lumbroso para descubrir cómplices, prácticas y delitos. Así, haciéndose pasar por su confidente, logró obtener cientos de nombres. Imprudente y confiado en aquel malsín disfrazado, Lumbroso acusó en total a 115 personas; entre ellas, su madre, hermanas, cuñados y amigos. Las cárceles no se daban abasto para tan nutrido grupo de gente, a pesar de que la legislación inquisitorial ordenaba que los reos estuvieran completamente incomunicados, sobre todo si eran familiares o amigos entre sí.

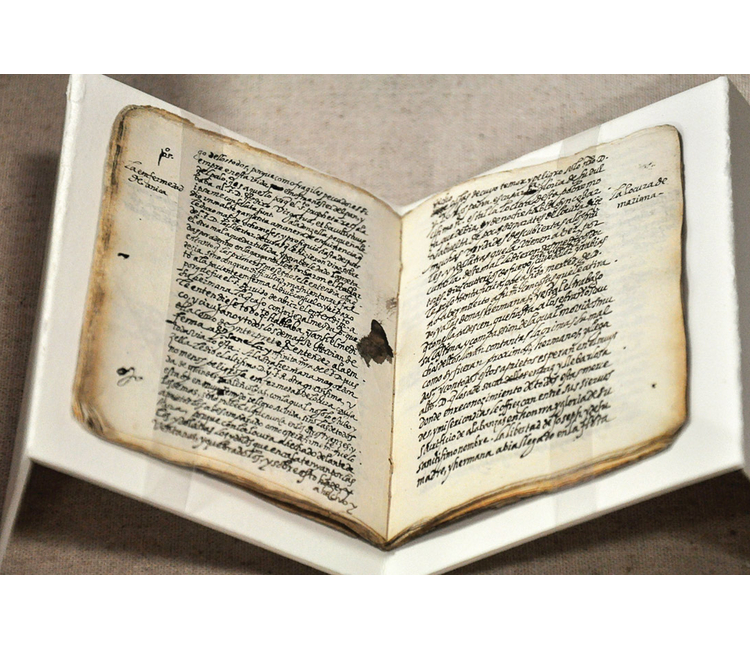

Esta vez Lumbroso no se disculpó ni pidió clemencia. Incluso solicitaba audiencia y la presencia de teólogos para discutir con ellos y demostrar los errores en que incurrían. Se sostuvo en la fe judaica y enviaba mensajes a escondidas –o eso creía él, pues los inquisidores interceptaban cualquier tipo de comunicación–a su madre y hermanas para instruirlas sobre qué callar y qué declarar. Juntaba el hollín de las paredes, lo diluía en agua y con un palito de madera afilado escribía en huesos de frutas como el aguacate. Pero cualquier comunicación, consejo y reconvención fueron en balde. Todo estaba perdido.

Al final, Lumbroso, su anciana madre doña Francisca, así como sus hermanas Isabel, Catalina y Leonor fueron encontrados culpables de ser reincidentes, impenitentes, fictos, herejes, apóstatas y dogmatistas, y condenados a morir en las llamas de la hoguera junto con otros cuatro judaizantes, tres hombres y una mujer. Mariana había perdido la razón, así que no fue condenada a morir en ese auto, pero moriría en la hoguera cinco años después. Anica se salvó de ser procesada, ya que era muy joven aún.

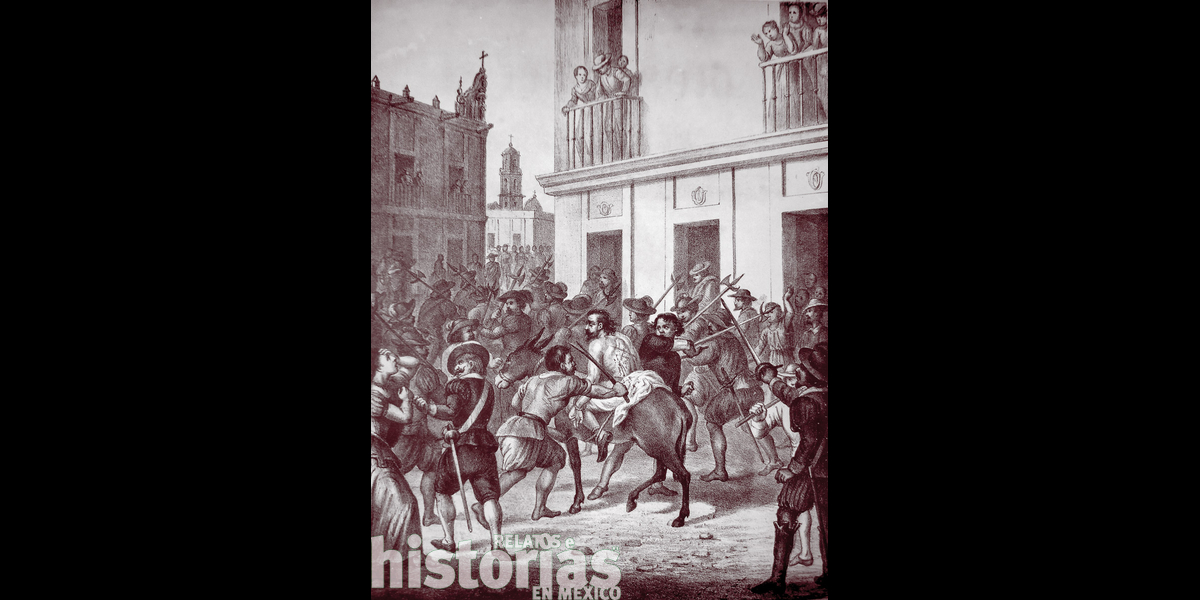

Aquel auto de fe del domingo 8 de diciembre de 1596, seis años después del que habían padecido en la catedral de la capital novohispana, fue uno de los más concurridos de los que se tuvo memoria en el Virreinato. Miles de personas (algunos señalan la cifra de 50 000) se agolpaban en calles, balcones y azoteas para ver pasar la procesión de los penitenciados, cuyo aspecto fantasmal y trágico debía enseñar y recordar a la población lo que no debía hacer.

Abría la procesión el virrey, los miembros de la Audiencia (órgano judicial de Nueva España) y los ministros inquisitoriales. Todo se realizaba con la mayor solemnidad. Después iban los presos, acompañados de un religioso que los conminaba a arrepentirse para salvar su alma de la condenación eterna.

De los condenados, primero iban los acusados por delitos leves como la blasfemia, a los que se les ponía una mordaza, o los hechiceros, que llevaban una coroza blanca. Seguían los judaizantes arrepentidos vestidos con sambenito simple y después desfilaban en ataúdes los huesos de ciertos sentenciados que ya habían muerto, seguidos por los condenados en estatua. Al final de la procesión iban los judíos relapsos y dogmatistas como Lumbroso, quien llevaba una coroza con una cauda (cola de una capa) retorcida que significaba la falsedad de su ministerio y los errores de sus enseñanzas. Solo estos últimos, que eran nueve, morirían en la hoguera. El resto recibiría azotes, multas, destierro, sambenito, galeras, cárcel perpetua y/o confiscación de bienes.

En la Plaza Mayor, donde ahora es el Zócalo capitalino, se colocaron tablados para las autoridades virreinales y los penitenciados. Doña Francisca y sus hijas lloraban y suplicaban a gritos a Lumbroso que se convirtiera para salvar su alma, pero el Mozo no se arredró. Con su semblante indicaba a su familia que se mantenía fiel a su convicción. Fueron trasladados al quemadero de la Inquisición, casi enfrente de San Hipólito, donde Lumbroso había servido de sacristán años atrás. Se les ejecutó la pena de garrote (muerte por ahorcamiento antes de que se prendiera fuego a la pira) y después se encendieron las hogueras que durante horas iluminaron con grandes llamas los rostros de los presentes, fascinados, aterrados y divertidos ante el espectáculo.

Aquel sería el último gran auto de fe del siglo XVI novohispano, con el que se aniquilaba a la floreciente comunidad judía que había huido de España y Portugal en un vano y desesperado intento de conservar sus ritos y saberes ancestrales. Pasarían poco más de cincuenta años para que se realizara el penúltimo gran auto de fe del periodo virreinal, en el que en 1649 morirían en la hoguera algunos de los judíos más prósperos de la Nueva España, en la llamada Gran Complicidad. Junto con ellos, invadida por un cáncer de pecho que casi “le dejaba ver las entrañas”, acusada por reincidente, hereje y apóstata, iba una anciana: Anica, la última sobreviviente judía de los Carvajal.

El artículo "La Inquisición contra los judíos" de la autora Úrsula Camba Ludlow se publicó completo en la página web como un obsequio a nuestros lectores. En su versión impresa, se encuentra en Relatos e Historias en México número 129. Cómprala aquí.