Finalmente, Cortés fue depositado en la iglesia de Jesús de Nazareno en la Ciudad de México, donde sus restos descansan hasta nuestros días tras haber sido exhumados en 1946.

Finalmente, el 24 de febrero de 1629 una larga e impresionante procesión partió del palacio del marquesado para conducir ambos cuerpos a San Francisco. Portaban el féretro abierto de Pedro Cortés caballeros de Santiago, mientras que el de Hernán Cortés, cerrado y forrado de terciopelo negro, lo llevaban oidores de la Real Audiencia de México. Participaron en el cortejo, todos enlutados y llevando candelas en las manos, las cofradías de la ciudad, el virrey con muchos caballeros, el arzobispo y el cabildo de la catedral, el ayuntamiento, los tribunales de Cuentas, del Consulado y de la Inquisición, la Real Universidad, los criados de la casa del marqués, las órdenes religiosas en pleno y trescientos frailes franciscanos que vinieron de todos los conventos de la orden de la misma ciudad y sus contornos. El centro del cortejo fúnebre era el ataúd del conquistador, al que escoltaban dos guardias armados y montados, portadores de sendos guiones de raso bordados en oro, uno con las armas reales en fondo blanco y otro con las del marquesado del Valle en fondo negro.

Los seguían un caballo enlutado, que representaba al del propio Cortés, y cuatro compañías de infantería y sus capitanes empenachados, portando picas y arcabuces, arrastrando sus banderas y con sus tambores cubiertos de paño negro, como correspondía al duelo por la muerte de un capitán general del reino. En la iglesia de San Francisco los aguardaba junto al altar mayor la pira o túmulo dedicado a Cortés, una gran obra de arquitectura efímera construida por el ensamblador Melchor de Rojas, iluminada por trescientas velas en candiles de plata y adornada con cráneos, dos docenas de esqueletos, estandartes, barandillas, pirámides y tarjas. Ante ellas se celebraron las honras fúnebres, cuyo costo final alcanzó la elevada suma de dieciséis mil pesos.

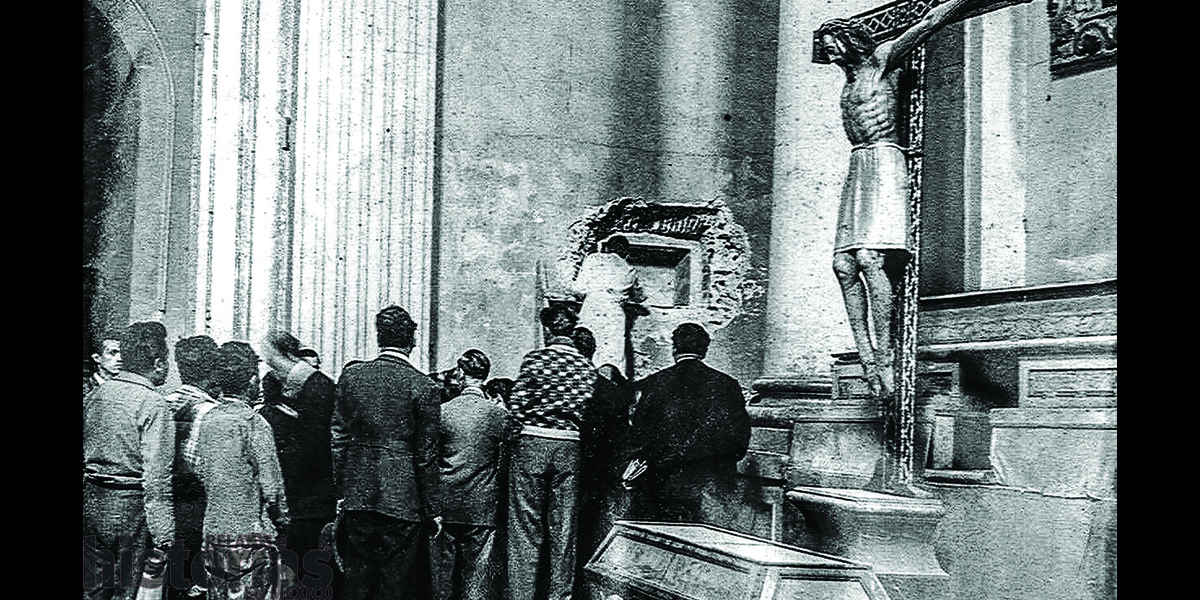

Concluidas las exequias, la urna con los huesos del conquistador quedó a la vista en un nicho con barandillas doradas en el muro del presbiterio del templo, bajo un gran dosel de brocado junto con sus armas y su efigie, quizás el mismo retrato de cuerpo entero que hoy en día aún se conserva en otra de sus fundaciones, el Hospital de Jesús. Hernán Cortés lograba así, más de ochenta años después de su muerte, con sus honras y sepulcro, la gloria y el memorial permanente que según sus apologistas correspondían a quien con sus acciones había arrancado esta tierra de las garras del demonio, fundado una nueva cristiandad, agregado un vasto imperio a la monarquía católica de España, y obsequiado a los criollos novohispanos una patria de cuyo pasado podían enorgullecerse…

O quizás no, como pareció insinuarlo el poeta y cronista Cayetano de Cabrera y Quintero en su libro Escudo de armas de México, de 1746, donde no pudo evitar referirse con peculiar ironía al hecho de que dos siglos después de su muerte Cortés siguiera “insepulto”, y sus huesos “embebidos […] como inútil clavo en la rima de una pared que parece le da de limosna el templo de San Francisco de México, admirando que el que conquistó tanta tierra, no posea un palmo [para] sus cenizas”. ¿Acaso sugería con ello que para entonces no solo el olvido, sino incluso la burla y el desdén corroían la memoria del conquistador de México? ¿Sería esa la razón del agitado destino que aún esperaba a los huesos de Hernán Cortés, tema digno de otra historia?

Si desea leer el artículo completo, adquiera nuestra edición #164 impresa o digital:

“Plata y opio”. Versión impresa.

“Plata y opio”. Versión digital.

Recomendaciones del editor:

Si desea saber más sobre la Conquista de México, dé clic en nuestra sección “Hernán Cortés”.

Hernán Cortés: de la pena a la gloria