Uno de los últimos biógrafos de don José nos ofrece una nueva mirada sobre aquel joven francés nacido a principios del siglo XVIII, quien al llegar a Nueva España desarrolló un talento inusual para rescatar vetas abandonadas en las minas y así convertirse en el propietario de una inmensa fortuna. Tras la muerte prematura de su esposa, De la Borda replanteó sus metas y consagró sus bienes y sus hijos al servicio de Dios, para dejar como su más grande legado la iglesia de Santa Prisca, en Taxco.

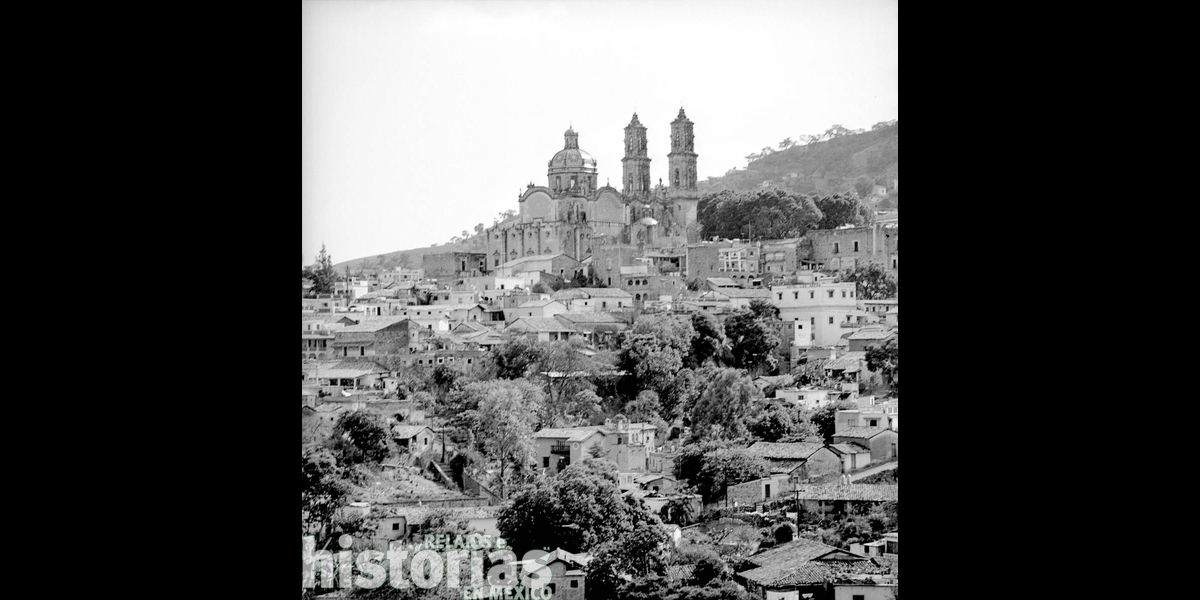

Inscritas en la cartela de un óleo que suele atribuirse al pintor Miguel Cabrera, las palabras que dan título a este artículo, en apariencia inofensivas, hacen referencia a un minero excepcional, aunque poco conocido en la actualidad. Expuesto entre muchos en la sacristía de la parroquia de Santa Prisca, en Taxco, Guerrero, dicho retrato alimentó durante siglos los rumores en torno al origen de un hombre cuya fama se resume en una frase que lo hizo célebre: “Dios a darle a Borda y Borda a darle a Dios”.

Don José, quien sería descrito por el monarca de España Carlos III como “el sujeto más inteligente que en este Reino se conoce en minas y en la maquinaria para su excavación”, nació el 2 de enero de 1699 en Oloron, poblado francés situado en la provincia del Bearne. Nada señalaba que su destino sería convertirse un día en el “Fénix de los mineros de América” ni que edificaría una de las iglesias barrocas más bellas en todo el continente.

Para empezar, De la Borda no era súbdito español y los extranjeros tenían vedado el acceso a los dominios españoles y prohibido dedicarse a la minería, situación que continuó hasta 1821 en el caso de México. Para sortear la ley, podemos suponer que siguió las instrucciones de su hermano mayor, Francisco, quien había tenido la fortuna de conocer en Sevilla a dos mineros taxqueños, Tiburcio de Juanes y Secundino Romero de Ayala, a la sazón alcalde mayor del real de minas. Es probable que ellos fueran quienes propusieran a Francisco incursionar en el negocio de la minería y facilitaran los trámites para que pudiera adentrarse en la Nueva España en 1708, tras adoptar una versión hispanizada de su apellido materno y señalar Jaca, villa cercana a Oloron, pero en la vertiente aragonesa de los Pirineos, como lugar de nacimiento. Esta argucia le permitiría explotar minas en las Indias, desposar a la hija del capitán Martín Verdugo y utilizar sus relaciones para reclamar una mina abandonada a las afueras de Taxco, en Tehuilotepec, poblado fundado por él en 1708.

Al servicio de Dios

José se reunió con su hermano tras viajar en la flota que trajo al virrey Baltazar de Zúñiga, marqués de Valero. Desembarcó en Veracruz en julio de 1716. Tenía apenas diecisiete años. Introvertido y devoto, su gran capacidad de observación le permitió vislumbrar nuevas soluciones para enfrentar el principal problema de la minería en su época: el agua. Era muy común que las minas se inundaran y vetas de comprobada riqueza permaneciesen anegadas; así, en vez de malgastar esfuerzos en tareas de prospección, buscó la manera de acceder al mineral desarrollando, con ingenio y dedicación, una gran habilidad para perforar tiros y socavones e instalar malacates hasta lograr su objetivo.

En 1720 contrajo matrimonio con Teresa Verdugo, hermana de su cuñada. El acta matrimonial dejó asentada la versión oficial de los Borda, al declarar ser oriundo de Jaca, hijo de Pedro de la Borda y Magdalena Sánchez. Con doña Teresa tendría tres hijos: Antonia Ignacia que vivió pocos días, Ana María y un varón, Manuel, nacido en 1727. Desafortunadamente, su esposa murió tras dar a luz, pérdida que trastocaría los planes de José. Para superar el dolor, buscó consuelo en la devoción y encauzó sus esfuerzos a lo espiritual, proponiéndose, en lugar de conformar un mayorazgo, dedicar su vida, su fortuna y su propia sangre en la persona de sus hijos, al servicio de Dios.

La bonanza

Empieza por reunir voluntades y medios para remozar la antigua parroquia del Real de Taxco antes de obtener una primera bonanza en la mina García de Vega. Reseñado por la Gaceta de México en 1729, este logro le permite conseguir el apoyo de Manuel de Aldaco y otros inversionistas para rescatar minas en Tlalpujahua, donde aprovecha su estancia para embellecer la parroquia de San Pedro y San Pablo al añadir motivos salomónicos a su fachada y reparar el campanario.

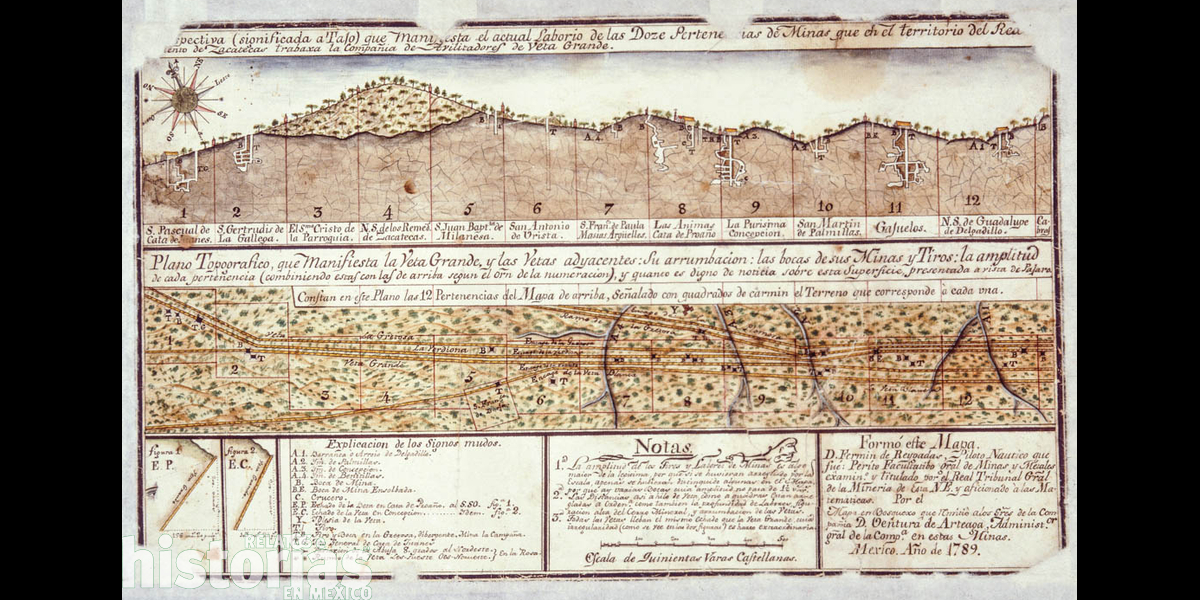

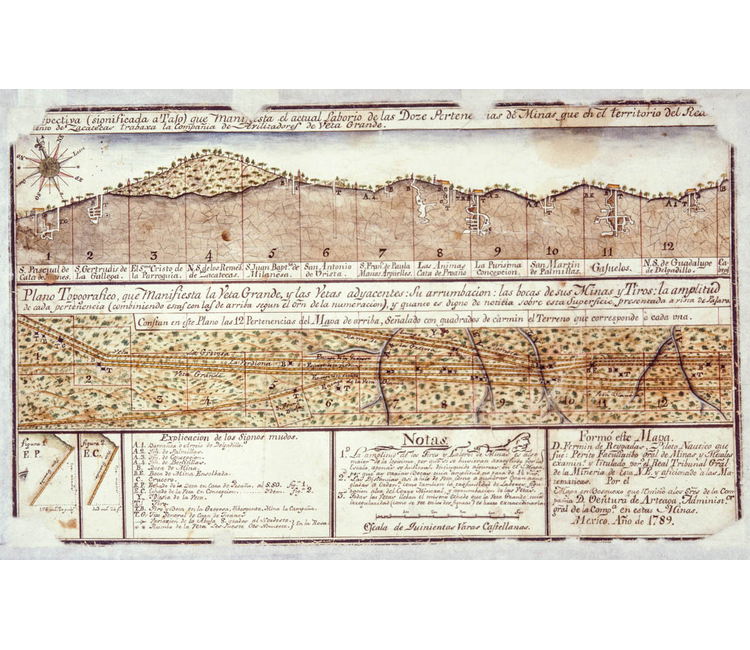

En 1744 fallece su hermano Francisco. Solo al frente de sus minas, José continúa perfeccionando su talento para rescatar plata. Desciende al fondo de las galerías con los barreteros y visita las haciendas de beneficio donde el mineral cernido se amalgama con mercurio y se deja reposar con sal antes de lavarlo y fundirlo. Volcado en el trabajo, su tenacidad se verá recompensada en 1748 por la gran bonanza hallada en la veta de San Ignacio al interior de La Lajuela, mina heredada de Francisco.

Su más grande proyecto

Dueño de una inmensa fortuna, responde con humildad a los halagos, aduciendo que Dios le daba más a sabiendas que no lo quería para él sino para Su Majestad y sus pobres. Lo cierto es que, a partir de ese momento, se dispone a realizar su sueño más caro, testimonio de su gratitud hacia la Providencia que lo colma de bienes.

El 12 febrero de 1751 presenta en el Palacio Virreinal, en la capital de Nueva España, los planos trazados por el arquitecto Cayetano de Sigüenza y pide licencia para construir el nuevo templo de Taxco sin intervención de ninguna autoridad, religiosa o seglar, por los “inconvenientes que traen diferencia y aun contrariedad de dictámenes, […] casi necesaria siempre que son muchos”. Cuestionado por el arzobispo Manuel Rubio y Salinas sobre sus motivaciones, la respuesta pasaría a la posteridad: “Dios a darle a Borda y Borda a darle a Dios”. Obtiene así su autorización y la del virrey Juan Francisco de Güemes, conde de Revillagigedo, para llevar a cabo tan ambiciosa obra.

Se trata, en efecto, de un proyecto descomunal en el que don José vuelca todos sus recursos en aras de levantar un monumento a la medida de su fe. Tras demoler la antigua parroquia, ensancha el terraplén para dar cabida al nuevo templo que se mantiene bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, con Santa Prisca y San Sebastián como santos titulares. Bajo la consigna “lo mejor para Dios”, añade una segunda torre al plano original, al tiempo que repara capillas de los barrios, puentes y caminos, convirtiendo a Taxco en el epicentro de una actividad extraordinaria.

Al tiempo que la obra comienza a despuntar, los mejores artistas de la época redoblan esfuerzos para decorar su interior. Miguel Cabrera, pintor de cámara del arzobispo de México, realiza dieciocho pinturas de gran formato, e Isidoro Vicente, hijo de Jerónimo de Balbás, introductor del estilo churrigueresco en Nueva España, encabeza el equipo de ebanistas y doradores que elabora in situ los magníficos retablos, adornados con profusión de motivos vegetales, guirnaldas de flores y sus característicos querubines. La misma fachada parece un retablo de cantera con intrincados relieves que prolongan al exterior la ornamentación de los altares; incluso la piedra se recubrió con una mezcla de cal y grana cochinilla a fin de protegerla y darle un aspecto uniforme.

La voluntad y recursos del minero logran que la edificación avance con inusitada rapidez y armonía. Se concluye hasta los últimos detalles en menos de diez años. El templo fue consagrado en marzo de 1759 por el recién nombrado arzobispo de Manila, Manuel Antonio Rojo. Entre los suntuosos retablos, candiles y ornamentos litúrgicos de plata elaborados en el taller del maestro andaluz Manuel de Andrade, sobresale una custodia de oro macizo de vara y media de altura (cerca de 1.26 metros), incrustada con más de cinco mil diamantes, dos mil esmeraldas, quinientos rubíes, amatistas, perlas y zafiros, por la que el minero desembolsó la exorbitante cantidad de cien mil pesos. Deslumbrado, el prelado de Manila escribe a Madrid que admiró “tan sobresaliente y rara obra, de arquitectura perfecta y hermosa, tan completa y rica en sus adornos”, así como la “piedad heroica y humildad rarísima” de Borda, “pues ni en una lápida ni en una alhaja se encuentra vestigio de ser él el benefactor”.