A quinientos años del histórico encuentro

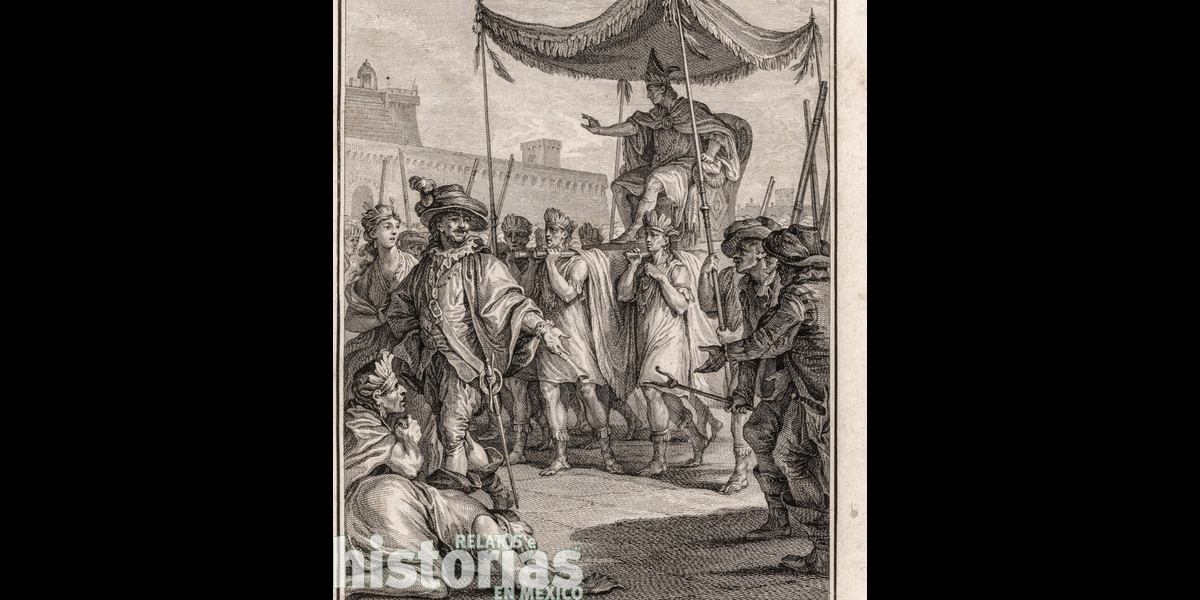

El encuentro sostenido por el emperador

Moctezuma II y el capitán Hernán Cortés el 8 de noviembre de 1519 se significó no solo por los eventos que terminarían en la conquista del imperio azteca; también reveló un nuevo mundo sensorial donde las costumbres, las creencias religiosas y los roles sociales mostraron las analogías y diferencias entre ambas culturas. Ese choque de los sentidos (auditivo, visual, táctil, gustativo y olfativo) jugó un papel definitivo en la representación del otro, siendo el sentido de la vista el que matizó, por encima del resto, las descripciones emitidas de ese primer acercamiento.

¿Pero qué sucedió con el resto de los sentidos? ¿Hasta dónde se sorprendieron con ellos al punto de plasmar sus impresiones en las crónicas? Las texturas, los sabores, los sonidos y los olores fueron percepciones marginadas en los registros documentales; pero su lectura se encuentra entrelíneas, no solo en ellos, sino en las costumbres de cada cultura al despuntar el siglo XVI.

De entre los sentidos, el olor destaca porque no es posible evadirlo, se huele al mismo tiempo que se respira y lo que experimentaron ambos personajes se manifestó como una nueva sensación odorífica. Olores marcados por las emanaciones propias de cada individuo y su cultura; es decir, el olor manifestado como un símbolo de identidad.

El prejuicio del encuentro

Al hallarse ambos personajes frente a frente comenzaron una exploración sensitiva precedida por el temor y el asombro del otro, impresiones nacidas de aquellos que los describieron antes del encuentro. Al enviar Moctezuma II a sus mensajeros para que dieran cuenta de los españoles, estos le señalaron que ellos no dejaban de preguntar por el gobernante azteca; querían saber qué persona era, si viejo, si mozo, si era de mediana edad o si tenía canas.

Esa curiosidad se mantuvo entre los peninsulares hasta que lo tuvieron en persona; al mismo tiempo, Moctezuma II deseaba saber todo sobre estos últimos y fueron los mismos mensajeros quienes le relataron lo que vieron en su entrevista con Hernán Cortés, fue entonces que Moctezuma se espantó mucho y comenzó a temer, pero también se maravilló de su armamento, especialmente del arcabuz que tronaba quebrando las orejas, del fuego que echaban por la boca y del hedor de la pólvora que parecía cosa infernal, fetidez que los españoles la traían impregnada en la ropa, mezclada con el olor de la madera quemada de las fogatas y el olor corporal que les era natural a cada uno de los soldados.

Moctezuma II no olía igual, no solo porque no experimentó las vivencias que tuvo Hernán Cortés y sus hombres, sino porque en el mundo prehispánico, el olor poseía un valor simbólico y social, y oler mal tenía una cualidad negativa.

Una exploración sensitiva

Esas impresiones de oídas entre ambos dirigentes se disiparon cuando estuvieron a pocos pasos uno del otro. Moctezuma observó a un capitán no más alto que él (estudios de antropología realizados por el doctor Eusebio Dávalos señalan que Cortés medía 1.58 metros, aproximadamente), de mediana edad (34 años), y aunque no parecía evidente, era de salud quebradiza.

No así el gran tlatoani, hombre con cerca de cuarenta años. De acuerdo con Bernal Díaz del Castillo en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Moctezuma II tenía buena estatura, corporalmente era bien proporcionado, aunque “de pocas carnes, del color ni muy moreno, sino propio color y matiz de indio”, sus cabellos no muy largos, apenas cubriéndole las orejas, con escasa barba, “y bien puestas y ralas (dispersas)”; un rostro algo largo y alegre, ojos de buena manera “y mostraba en su persona, en el mirar, por un cabo amor y cuando era menester gravedad”.

Moctezuma II y sus acompañantes debieron percibir con incomodidad los olores generados por la campaña militar de los españoles; esos desagradables olores fueron extensión de los sitios temporales que habitaron, olores generados por la madera quemada en los fogones para la cocción de sus alimentos y de las fogatas para calentarse en las noches. Durante ese tiempo, el capitán Hernán Cortés y sus huestes, mal comieron y mal durmieron por hacerlo con “las armas a cuestas”; es decir, dormían vestidos y armados, por lo que la limpieza en sus personas solo llegó ocasionalmente… a sus manos y cara.

Cabe añadir que, ante la dificultad de lavar sus ropas, toda vez que en la mayoría de los casos solo poseían lo que llevaban puesto, se creaban ambientes húmedos sobre el cuerpo favoreciendo el crecimiento de las bacterias no solo en la piel, sino también en los tejidos de sus vestimentas, incrementando con ello el mal olor del sudor. Todavía era peor en aquellos que poseían armadura, pues el ambiente húmedo ejercía un mayor efecto sobre sus cuerpos y vestimentas.

Ni qué decir de las chinches que debieron pegarse a sus cuerpos que, ante la falta de limpieza, debieron ver multiplicadas durante su travesía por el altiplano. Vale aquí la siguiente digresión: durante la Primera Guerra Mundial, los soldados ingleses sufrieron en las trincheras el agobio de las chinches que nunca lograron erradicar, no obstante la limpieza de sus ropas y cuerpos a la que estaban obligados cada vez que dejaban el frente de batalla mientras duró el conflicto bélico.

Bajo las circunstancias de la guerra de conquista, el capitán Hernán Cortés y su tropa emanaron olores poco gratos que, por cierto, no les molestaban; porque en aquel tiempo oler como olían era de lo más normal; parafraseando a Patrick Süskind, autor de El perfume, puede señalarse que en el siglo XVI “hombres y mujeres apestaban a sudor y a ropa sucia, en sus bocas apestaban los dientes infectados, los alientos olían a cebolla y los cuerpos, cuando ya no eran jóvenes, a queso rancio, leche agria y a tumores malignos […]; el campesino apestaba como el clérigo; el oficial de artesano, como la esposa del maestro; apestaba la nobleza entera y, sí, incluso el rey apestaba como un animal carnicero y la reina como una cabra vieja, tanto en verano como en invierno”, porque en el siglo XVI aún no se había atajado la actividad corrosiva de las bacterias, pues estas fueron descubiertas doscientos años más tarde, “y por consiguiente no había ninguna acción humana, ni creadora ni destructora, ninguna manifestación de vida incipiente o en decadencia que no fuera acompañada de algún hedor”. Olores heredados por largos siglos de baños ocasionales e higiene descuidada. Acaso habrá pensado más de un indígena que aquellos hombres eran más descendientes de Tlazolteotl, la “diosa de la basura”, que descendientes de Quetzalcóatl.

El olor/hedor despedido por los españoles debió ser de lo más normal entre ellos, toda vez que era un olor compartido; además, las huestes españolas dejaron de percibir el aroma que sus cuerpos emanaban y eso se debe a una particular función del olfato humano, que cuando se satura de un olor, deja de percibirlo. “Nuestros receptores de la nariz se desconectan del cerebro y ya no le envían información”.

Los únicos que sufrieron inicialmente esa nueva experiencia olfativa nada agradable fueron los indígenas. Queda el consuelo de que, al cabo de un tiempo, sus olfatos también debieron adaptarse a los incómodos olores de los españoles, ya que es otra cualidad del olfato humano: nos acostumbramos a algunas emanaciones y también somos capaces de soportar las hediondeces.

No ocurría lo mismo con la sociedad azteca, que tenía en estima la limpieza del cuerpo, y esto es evidente en una afirmación que realizó Bernal Díaz del Castillo al conocer a Moctezuma II en aquel primer encuentro; apuntó que el tlatoani era muy pulido, es decir, “agraciado y de buen parecer”; y además limpio, pues acostumbraba bañarse “cada día una vez a la tarde”. Basta esa línea para conocer la higiene corporal de Moctezuma II y darnos una idea de la higiene de su pueblo.

Era costumbre entre la población azteca bañarse con regularidad en el lago y los ríos. “Las casas tenían un baño de vapor” y a modo de jabón usaban un fruto llamado copalxócotl. El baño no solo era un acto higiénico, también tenía connotaciones rituales. Se dice que Moctezuma se lavaba el cuerpo hasta dos veces al día.

Así lo verificaban los jóvenes del calmécac que se bañaban antes de la puesta del sol. Solo se dejaba de lado esta costumbre por motivos rituales; los comerciantes se abstenían de bañarse hasta el regreso de alguna expedición y durante la fiesta de Atemoztli no se podía usar jabón. Fuera de estas excepciones, el baño diario era de lo más normal. El padre enseñaba al hijo que debía lavarse las manos y la boca antes de comer y, al término, hacer lo mismo, limpiando además los dientes. Esa práctica higiénica la realizaba el mismo Moctezuma II, quien se lavaba antes y después de haber comido.

La limpieza también estaba ligada a aspectos morales. Cuando nacía un niño, la partera le cortaba el cordón umbilical, lo lavaba y le decía: “Hijo mío, llega vuestra madre la diosa del agua llamada Chalchiuhtlicue […]; tenga ella por bien de apartar de ti la suciedad que tomaste de tu padre y madre, tenga por bien de limpiar tu corazón, y de hacerle bueno y limpio; tenga por bien de te dar buenas costumbres”.

Los efluvios malolientes implicaban un fuerte riesgo para la salud, pues el hedor era considerado como una emanación peligrosa proveniente del lugar de los muertos. Las personas asociadas al mal olor eran principalmente aquellas cuyo comportamiento rompía con las normas de la sociedad mexica, sobre todo en materia sexual, condenándose a las prostitutas y homosexuales. No era muy distinto en la cultura europea, donde la corrupción del aroma representaba la inmoralidad, condenación, maldad, enfermedad, miedo y muerte.

Ahora bien, la limpieza corporal era acompañada por productos odoríficos agradables al olfato y que marcaban la posición social de una persona dentro de la sociedad azteca; el tabaco aromatizado, por ejemplo, era un privilegio de los nobles y los mercaderes, mientras que respirar los ramilletes de “flores era un deleite refinado reservado a los dirigentes y los guerreros valientes. Tanto el perfume floral como el aroma del tabaco provocaban satisfacción y placer, a la vez que transmitían la idea de felicidad”. Como carga simbólica, el buen olor estaba asociado a la vitalidad, la salud y la felicidad.

Aunque también, cabe decirlo, esos ramilletes de flores que acostumbraban llevar consigo para olerlos de tiempo en tiempo, también servían para disimular olores desagradables producto de los desperdicios del mercado o de los sacrificios humanos, tal y como servían los abanicos europeos que además de refrescar, permitían cubrir la nariz del hedor de algunos espacios y gentes.

Apuntaba Bernal Díaz del Castillo que al recorrer con sus compañeros los espacios del Templo Mayor, no podían soportar la hediondez del lugar por la sangre seca que todo lo manchaba que “en los mataderos de Castilla no había tanto hedor”, al punto que no veían la hora de alejarse de tan malos olores. Aun así, el resto de la ciudad no despedía esos olores desagradables al olfato de los españoles; todo lo contrario, las crónicas alaban la limpieza de México-Tenochtitlan.

El encuentro de Moctezuma y Cortés fue también un encuentro de aromas, de aquellos arrastrados por las vivencias, de los emanados por las costumbres; de esos olores atrapados en sus flores, sus mantas y sus adornos. Apunta Bernal Díaz del Castillo que, al momento en que Cortés se encontró con Moctezuma, el primero sacó un collar que a la mano tenía compuesto por piedras de vidrio llamadas margaritas, en cuyo interior se manifestaban diversidad de colores y labores “y venía ensartado en unos cordones de oro con almizque porque diesen buen olor, y se le echó al cuello al gran Moctezuma”.

Dos mundos olfativos

El olor emanado del ser humano es una condición natural. Se nace con un olor que nos individualiza y al mismo tiempo nos identifica como miembros de un grupo, pero que también puede diferenciarnos con otros y eso es precisamente lo que ocurrió con el acercamiento de ambos personajes, comenzó a operar una discriminación olfativa; y en ese proceso de interacción personal, el olor también determinó los niveles de respuesta estructurando o alimentando la idea que se tenía del otro.

El impacto que provocó en ambos el olor de cada uno posee implicaciones en el orden de las prácticas culturales y sus representaciones simbólicas. Los olores de cada uno transmitieron mensajes a nivel sensorial y emocional revelando una historia social y cultural que les era ajena.

Ante dos formas odoríficas tan distintas, ¿qué puede decirse? ¿El olor descubría a seres distintos? ¿Era un olor mejor que el otro? Un ejemplo que nos acerca a lo que percibieron olfativamente Moctezuma y Cortés en aquel 8 de noviembre de 1519 se encuentra en un reporte canadiense de una expedición al ártico entre 1913 y 1918.

Una anciana esquimal le preguntó al jefe de la expedición canadiense si había notado un “olor ofensivo” entre ellos cuando llegaron por vez primera a sus tierras. A lo que el jefe expedicionario contestó que todos los de su comitiva lo habían notado, y ella replicó: “Eso no me extraña, puesto que nosotros percibimos lo mismo de ustedes”.

La emanación corporal de los españoles percibida por los indígenas, y a la inversa, no debió radicar en que olieran bien o mal, sino diferente. La realidad a la que se enfrentaban Moctezuma y Cortés era, ante todo, la de registrar una nueva experiencia olfativa, el de un olor distinto, no suyo ni de los suyos, sino ajeno y extraño… nuevo. Acaso olores que molestaron y agraviaron por no ser propios.

Hay actos humanos que se explican desde el ámbito de lo simbólico cuando tienen connotaciones prácticas. Se dice que el botafumeiro gigante de la catedral de Santiago de Compostela sacraliza con sus inciensos el espacio de la iglesia; en la práctica, el botafumeiro buscaba desde siglos atrás, disfrazar el ingrato olor de los peregrinos que tras largas jornadas llegaban a ese lugar para orar, agradecer y dormir en su interior; y en el caso del encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés, es probable que quemaran las hierbas, gomas y resinas aromáticas en sus sahumadores no solo como un acto simbólico que enmarcaba el encuentro, sino además con el objeto de impregnar el ambiente de olorosas fragancias para contrarrestar o al menos disimular los olores que los recién llegados transpiraban, acciones complementadas con la entrega de hermosas y olorosas flores hechas sartales y guirnaldas “compuestas para las manos” de cada uno de ellos y que acaso, el intento de abrazo de Cortés haya sido evitado por no encontrarse con la limpieza e higiene que su contraparte tenía.