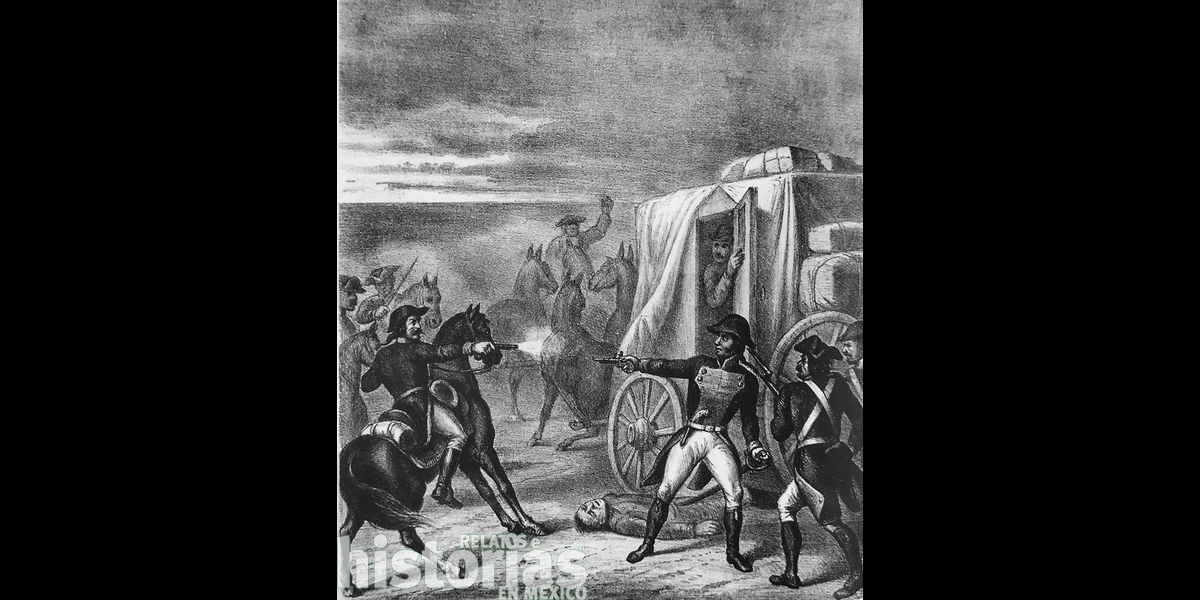

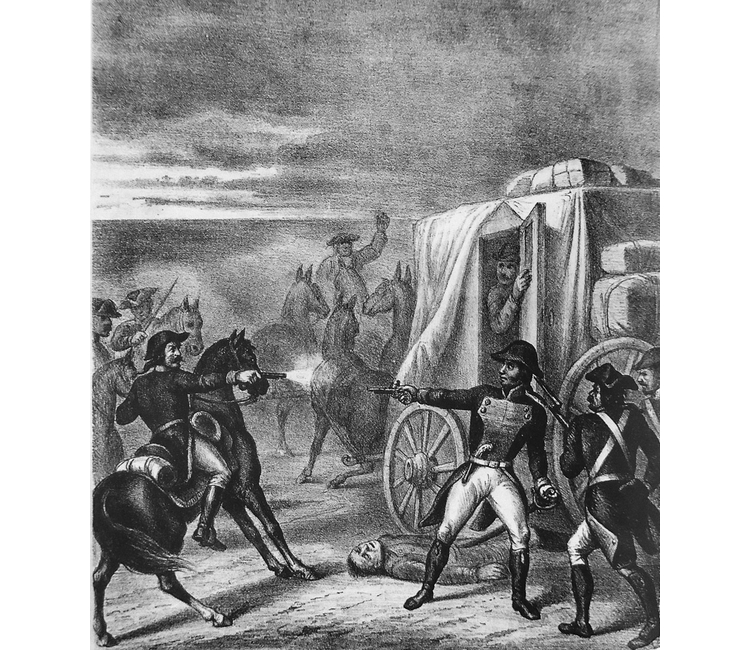

En la toma de la Alhóndiga de Granaditas, en septiembre de 1810, se conjuntaron casi todas las expresiones de la violencia insurgente: asedio y toma de la ciudad de Guanajuato, masacre de gachupines y criollos, robo y pillaje.

Violencia rebelde

Los insurgentes, en circunstancias y por razones concretas que merecen mayor detenimiento, ejecutaron prisioneros, sobre todo españoles europeos, con base en fundamentos jurídicos, políticos y éticos dudosos, o sin fundamento alguno; utilizaron en ocasiones la tortura corporal o psicológica como arma de guerra; saquearon y robaron; atacaron y destruyeron muchos pueblos y villas poco afectos a la rebelión.

En muchas ocasiones, los distintos actos de violencia rebelde se producían de manera aislada, pero a menudo formaban parte de un conjunto de acciones articuladas: si un pueblo o villa o ciudad era atacado con éxito, los europeos eran hechos prisioneros, a veces pasados por las armas, y sus bienes eran saqueados o destruidos, aparte de que, en ocasiones, más bien las menos, la localidad era destruida. La toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, primer y emblemático episodio de la rebelión acaecido el 28 de septiembre de 1810, ilustra muy bien la saga de la violencia rebelde, pues en ella estuvieron contenidas casi todas sus expresiones: asedio y toma de la ciudad, masacre de gachupines y criollos, robo y pillaje.

Los grupos y partidas insurgentes, sobre todo después de adoptar la estrategia de guerra de guerrillas a partir de 1812, se dieron a la tarea de atacar y hostilizar pueblos y villas para hacerse de recursos o como represalia cuando no encontraban disposición para apoyar la causa rebelde.

El saqueo y el pillaje, por otro lado, fueron fenómenos cargados de valores y significados diversos: detrás de ellos se ocultaban actitudes criminales, al mismo tiempo que actos de reivindicación social, pero también la necesidad de allegarse recursos para financiar la guerra y prácticas que bien podríamos asociar al clientelismo. Por lo demás, los líderes rebeldes diseñaron una directriz clara para el autofinanciamiento basado en el despojo. Así parece colegirse, sea por poner un caso, del documento atribuido a José María Morelos titulado “Medidas políticas que deben tomar los jefes de los ejércitos americanos para lograr su fin por medios llanos y seguros, evitando la efusión de sangre de una y otra parte”, que en su artículo inicial postulaba que la primera diligencia que debían practicar los jefes rebeldes, luego de ocupar cualquier población, era la de levantar un censo de los ricos “para despojarlos en el momento de todo el dinero y bienes raíces o muebles que tengan”; luego, la mitad de lo despojado debía ser repartido a los vecinos pobres con el propósito de “captarse la voluntad del mayor número”, y la otra mitad debía destinarse a “los fondos de la caja militar”.

Tenemos, en efecto, testimonios de saqueos en los cuales se repartían, entre individuos del pueblo, algo de lo robado, lo cual ha dado lugar a que algunos historiadores hablen de una suerte de variante primitiva de la justicia social. Pero hubo también actos que no respondían a móviles como esos, sino simplemente al de apropiarse de lo ajeno con fines de beneficio personal, amparados en la vorágine de la insurrección. Un caso ejemplar es el de Albino García, que asoló la región del Bajío hasta su muerte, en junio de 1812, y a quien los propios líderes insurgentes acusaron de ladrón. La Suprema Junta Nacional Gubernativa de América –el órgano de gobierno creado en Zitácuaro en agosto de 1811–, en un bando firmado en Sultepec (en el actual Estado de México) en marzo de 1812, se quejaba de García por su “crueldad, embriaguez, lascivia, latrocinios, escándalos y despotismo”.

Otras formas de terrorismo que la insurgencia llevó a cabo incluyeron la destrucción de localidades consideradas realistas. Elocuente es al respecto una orden del gobierno rebelde instalado en Uruapan, en noviembre de 1814, que mandaba –después de pasar por las armas “a todo militar” que se hiciese prisionero y “entrando a degüello en los expresados pueblos”– “arrasarse, destruirse e incendiarse” las plazas enemigas, “de modo tal que ni aun para habitaciones” quedasen útiles. Durante los primeros cinco años de guerra, varias decenas de localidades de gran parte del centro del país fueron atacadas, saqueadas y destruidas por tropas insurgentes, lo que muestra que aquella orden era un ejemplo de una práctica extendida.

Los asesinatos y ejecuciones fueron una de las expresiones más terribles de la violencia insurgente, sobre todo los que se cometieron en contra de españoles europeos. Los casos más sonados fueron sin duda los ocurridos en algunas de las principales ciudades del virreinato, como Valladolid (actual Morelia), San Luis Potosí y Guadalajara, o la que ocurrió en Zacatula (Guerrero). Ejecuciones estas que tuvieron otra característica común: fueron ordenadas por sacerdotes, todos ellos del obispado de Michoacán –Miguel Hidalgo, José María Morelos y Luis Herrera–, lo cual confiere al asunto, en estos casos por lo menos, una evidente dimensión religiosa.

El asesinato y la ejecución de peninsulares fueron una expresión de la violencia rebelde tan compleja que admite a su vez una caracterización, en función de sus fines, objetos, medios, participantes, formas e intensidad. Por ello podría postularse una distinción entre la vía tumultuaria del gachupinicidio y la ejecución organizada de peninsulares. Mientras que la primera tendía a poseer un carácter más o menos espontáneo y su protagonista era la multitud, la segunda resultaba de una orden expresa de los líderes rebeldes.

Son diferentes entre sí, en efecto, la matanza de Granaditas (hecha a plena luz del día y llevada a cabo por una muchedumbre enardecida) de las ejecuciones ordenadas por Hidalgo en Valladolid y Guadalajara (efectuadas en la madrugada, en parajes alejados, sin mediar juicio alguno y a partir de la decisión exclusiva del cura); como diferentes son estas de las más de doscientas ejecuciones ordenadas por Morelos en Tecpan y Zacatula, en febrero de 1814, tras la conocida derrota rebelde en Puruarán (Michoacán), la posterior captura de Mariano Matamoros, la propuesta de canje que hizo Morelos, la negativa del virrey y finalmente el fusilamiento de Matamoros, pues en esa decisión el líder rebelde pidió autorización al Congreso de Chilpancingo, buscando de esa forma legitimar una decisión difícil y terrible de suyo.

Violencia realista

Desde luego que el ejército realista aportó también su cuota sangrienta a este catálogo de los horrores: la destrucción de pueblos y villas considerados rebeldes o por lo menos simpatizantes de la insurgencia, la ejecución de prisioneros sin juicio previo o tras dudosos juicios sumarios, castigos diversos de extrema crueldad, y hasta el robo y pillaje que pensaríamos exclusivos de los guerrilleros.

El sentido y las razones de la violencia represiva eran diferentes, pues ahí entraban en juego, por lo general, otras nociones y valores: el orden, la estabilidad, el castigo, la corrección. El castigo y la represión realistas no eran entonces simples actos de justicia, sino que portaban un mensaje a los rebeldes, sus simpatizantes y al resto de la población: participar o apoyar siquiera a la insurgencia podría acarrear consecuencias gravísimas. Por poner un ejemplo, en la lista de las sentencias pronunciadas por el Consejo de Guerra establecido en Guadalajara en 1811 por el general José de la Cruz, se consigna en el apartado de los sentenciados a la horca que los cuerpos de los reos ejecutados habían sido colgados a la entrada de los pueblos “para escarmiento general”.

El gobierno virreinal y las tropas del rey de España pusieron la administración de la justicia al servicio de la represión militar. Ello se advierte en la intensa labor de los Consejos de Guerra y en la sala del crimen de las Audiencias de México y Guadalajara, así como en la febril actividad de la Junta de Seguridad y Buen Orden, creada en 1809 por el arzobispo-virrey Francisco Javier de Lizana y Beaumont, que juzgó miles de insurgentes; pero sobre todo en la superposición de la jurisdicción militar ante la eclesiástica en los juicios seguidos a algunos de los líderes principales de la rebelión que eran también sacerdotes, o en la decisión del virrey Francisco Xavier Venegas de publicar el famoso bando del 25 de junio de 1812 que lastimó la inmunidad de los eclesiásticos alzados. Se advierte finalmente en el hecho de que varios jefes militares, soslayando preceptos básicos del derecho de gentes, ajusticiaron a cientos de rebeldes en juicios, más que sumarios, sumarísimos, y a veces sin juicio previo, así fuese sumario.

La manera en que el ejército condujo las tareas contrainsurgentes muestra la voluntad de exterminio que se desplegó en los cuerpos y en los pueblos rebeldes. En numerosas ocasiones, los jefes militares dejaron los cuerpos inertes en la horca instalada en las plazas públicas, o colgados de alguna manera en la entrada del pueblo, o en los árboles de los caminos. Pero a veces el “espectáculo” podía ser más dramático; por ejemplo, cuando se decidía descuartizar los cadáveres y exhibir sus partes, como se hizo, en el caso más conocido, con Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Ximénez, cuyas cabezas fueron enviadas a Guanajuato y expuestas en jaulas en las esquinas de la Alhóndiga. Muchos otros insurgentes presos fueron ejecutados, sus cuerpos descuartizados o arrastrados por caballos, o decapitados: José Antonio Torres, Benedicto López, Domingo Pastrana, Hermenegildo Galeana, Pedro Moreno, Juan Olvera, Sebastián García, Dionisio Ramírez, José María Cristalinas.

Con los pueblos se actuó de la misma manera. El citado comandante José de la Cruz, en una proclama de enero de 1811, amenazaba con incendiar y exterminar aquellos pueblos que, una vez indultados, volviesen a rebelarse. De hecho, el ejército realista, entre 1811 y 1813, atacó por lo menos 160 villas, pueblos, ranchos y haciendas de las intendencias de Guanajuato, San Luis Potosí, México, Guadalajara, Zacatecas y Valladolid. En algunas localidades se realizaron ejecuciones selectivas, como en La Barca y Colima, La Piedad, Pénjamo, Acatlán, Atlixco y Sultepec; otras fueron tan solo ocupadas, como Zapotlán, Juchipila, Zamora, Jiquilpan, Salamanca o Ixmiquilpan. Pero en algunos casos se arrasó con la localidad entera, como ocurrió en Zitácuaro, Santa María, San Andrés, San Mateo, San Bernabé, San Francisco, San Juan, Timbineo y San Miguel, en la intendencia de Valladolid; o Tenango, Nopala, Los Remedios y Orizaba, en la de México.

Si desea leer el artículo completo, adquiera nuestra edición #125 impresa o digital:

Violencia y terror en la Independencia. Versión impresa.

Violencia y terror en la Independencia. Versión digital.

Si desea leer más artículos sobre la Independencia de México, dé clic en nuestra sección Guerra de Independencia.