Tras el Plan de Agua Prieta de abril de 1920, las defecciones en el bando de Venustiano Carranza provocaron un efecto dominó. Se acumulaban las adversidades: focos de insurrección encendidos en varias partes del país, fracaso del candidato que impulsaba, traiciones de amigos y colaboradores, un inocultable debilitamiento de su gabinete y los soldados de Pablo González cerrando el cerco sobre la capital. Para el 5 de mayo don Venustiano estaba perdido.

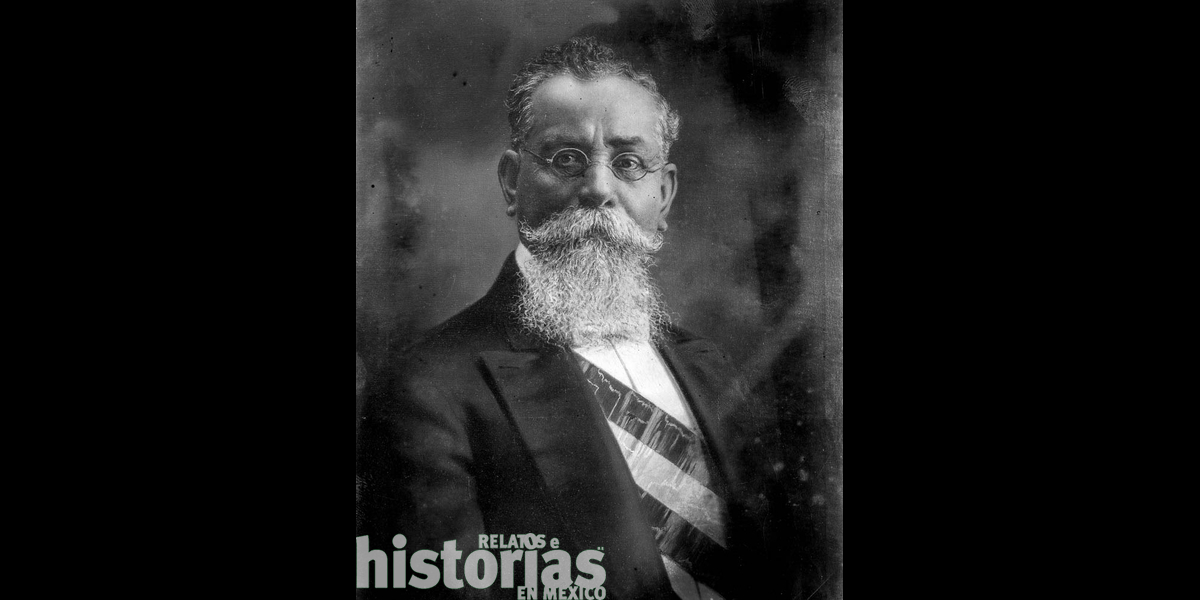

Ese día, de fiesta nacional, no hubo desfile. Solo se colgaron unos cuantos gallardetes tricolores en la fachada de Palacio Nacional y en los arbotantes de la avenida Madero. Vestido de chaqué negro y con la banda tricolor en el pecho, el presidente asistió al panteón de San Fernando a la única ceremonia oficial organizada para recordar la heroica defensa de Puebla en 1862.

Antes de concluir la ceremonia en San Fernando, Francisco L. Urquizo, subsecretario de la Defensa Nacional encargado del despacho, recibió un mensaje urgente del general Francisco Murguía. Le informaba estar combatiendo en Otumba (Estado de México) a los sediciosos y solicitaba refuerzos. Urquizo ordenó la movilización de un cuerpo de élite, el de Ametralladoras Supremos Poderes, pero su jefe, Ángel Escobar, en vez de auxiliar a Murguía se unió a los enemigos. Igual ocurrió con el Regimiento de Lanceros, cuya misión era proteger el camino a Puebla. Si la deslealtad de Pablo González y Jacinto B. Treviño causó pesadumbre a Carranza, la deserción del cuerpo de Ametralladoras y de los Lanceros planteaba un serio problema de orden táctico al dejar desprotegida a la ciudad.

De difícil que era, la situación se tornó desesperada. Esa misma noche se tomó la decisión de evacuar la capital. Urquizo cuenta en su libro México-Tlaxcalantongo que propuso una ágil retirada de carácter militar. Sin embargo, prevaleció la idea contraria: trasladar el gobierno a Veracruz. Y decir el gobierno era incluir a todas las secretarías del Estado, la comisión permanente del Congreso, la tesorería, “alguna maquinaria de los Establecimientos Fabriles Militares, todo el material de guerra y las tropas de infantería, artillería e ingeniería”. Los soldados de a caballo harían el viaje en sus monturas.

Carranza pensó en repetir lo que tan bien le había funcionado cuando Villa y Zapata, aliados al calor de la Convención de Aguascalientes, se aprestaban a tomar Ciudad de México. Volvería a atrincherarse en Veracruz mientras la tormenta amainaba. Las ventajas del puerto eran, además de económicas –la aduana proveería de dinero–, estratégicas, pues allí podía contar con la protección del gobernador y jefe militar del estado, Cándido Aguilar, su yerno. Se dispuso la salida a primera hora de dos días después, el 7 de mayo.

Del caos al desastre

Desde el 6 de mayo, la residencia de la familia Carranza en la esquina de las calles Lerma y Amazonas de la colonia Juárez era escenario de un trajín extraordinario. Presurosos, entraban y salían soldados y burócratas llevando papeles. Menudeaban las juntas relámpago. Se mandaban órdenes y se recibían partes militares. Aquello era un desastre en pequeña escala comparado con el monstruoso caos en que se convertirían la mañana siguiente las estaciones de Colonia y Buenavista.

El adiós a Ciudad de México tuvo una rúbrica de sangre. La noche del 6, en la penitenciaría de Lecumberri, los celadores impidieron a balazos un motín de presos que pretendieron fugarse al ver que los soldados, concentrados en sus cuarteles, habían dejado las tareas de vigilancia. El hecho dejó decenas de cadáveres regados en el patio y los corredores de la prisión.

En la madrugada del 7 de mayo, en las estaciones de Colonia y Buenavista se comenzaron a cargar en los vagones archiveros, escritorios, maquinaria, sillas, armamento, máquinas de escribir y caballos. A los empleados de gobierno se les dejó en libertad de unirse a los convoyes o quedarse en la ciudad. Centenares, tentados por la aventura, aceptaron ir a Veracruz. Los carros de pasajeros y los destinados a carga y ganado se atiborraron de soldados, mujeres y burócratas. Cualquier intento de organización era una utopía.

Finalmente, a eso de las diez de la mañana salieron los primeros trenes. Don Venustiano viajaba en el presidencial, conocido como El Dorado. Al llegar a la villa de Guadalupe, entonces a extramuros de la ciudad, se detuvieron. Binoculares en mano, el mandatario observó el polvo levantado por la caballería del general González que galopaba hacia la capital. Al mediodía, los convoyes de vanguardia alcanzaron la estación de Teotihuacan. Malas noticias. Una máquina loca, lanzada desde Ciudad de México, impactó a uno de los trenes. El saldo: más de doscientos muertos. Al enterarse, Francisco Murguía “echaba lumbre” y hablaba de ir sobre la capital para vengarse del “Peludo”, como llamaba a Pablo González. Carranza le ordenó desistir de su propósito.

En las inmediaciones de Teotihuacan el convoy fue atacado por los hombres al mando de Jesús Guajardo, perito en traiciones, autor de la trampa de Chinameca donde murió Emiliano Zapata. Las tropas leales rechazaron a los atacantes y una efímera ola de optimismo invadió a las filas carrancistas. Por la noche, el tren presidencial y algunos otros cruzaron los extensos magueyales de los llanos de Apan (Hidalgo).

Al despertar Francisco L. Urquizo, a quien debemos una pormenorizada reseña de esas jornadas, el tren estaba detenido. Esa mañana Carranza pasó personalmente revista a las tropas: 3 000 infantes y 1 100 de caballería, sin contar al cuerpo de cadetes del Heroico Colegio Militar.

A media tarde se registró un nuevo amago de los enemigos, que otra vez fueron rechazados, dejando “el campo sembrado de cadáveres”, cuenta Urquizo. El tren, enorme gusano de metal de varios kilómetros de largo, avanzó penosamente.

El 9 de mayo dejaron atrás la estación de Apizaco (Tlaxcala) y, al atardecer del día siguiente, el tren presidencial se detuvo en San Marcos. La falta de alimentos, carbón y agua se agudizaba. Para llenar sus cantimploras, los soldados acudían a los tanques de las máquinas, donde tampoco sobraba. El amanecer del día 12 los sorprendió en Rinconada. El enemigo no dejaba de hostilizarlos.

Carranza permanecía inmutable. De pie en un terraplén, frente a él pasó un soldado de infantería, a quien se le cayó una bala. Don Venustiano lo detuvo: “Oiga, ahí se le acaba de caer ese cartucho. ¡Levántelo!”. Testigo de la escena, Urquizo concluye: “Carranza volvía a ser el mismo de la frontera del norte, cuando escaseaba el parque, el dinero y la comida”.

Cerca del mediodía del 13 empezaron a moverse los primeros trenes rumbo a Aljibes, donde se registró un combate terrible. Desde la estación, todas las fuerzas de Guadalupe Sánchez lanzaron una carga contra los carrancistas, mientras los cerros cercanos se coronaban de enemigos. Las tropas del presidente todavía pudieron resistir el asalto.

Esa noche fue interminable, recordó Urquizo. Escaseaba la comida y las locomotoras “yacían muertas, sin fuego en sus calderas y sin agua en sus tanques”. Delante de Aljibes, hasta donde alcanzaba la vista, las vías estaban destruidas. Era el fin. ¡El convoy había tardado siete días en recorrer los poco más de doscientos kilómetros que separan a Ciudad de México de Aljibes! Entonces Carranza recibió un mensaje de Jacinto B. Treviño proponiéndole abandonar el convoy y salir del país. La propuesta a su excompañero de armas solo mereció el desprecio del silencio.

Esta publicación es sólo un fragmento del artículo "Al encuentro con su destino: Se abre el telón de la tragedia del presidente Carranza" del autor Javier Villarreal Lozano, que se publicó íntegramente en Relatos e Historias en México número 109.