El maestro Vasconcelos siempre se mantuvo atento a explorar las contradicciones de la historia de México; entre su verdad y la de los demás, intercalaba el espíritu de sus convicciones. Por eso, a pesar de que ya no está entre nosotros, su pensamiento y su vida nos siguen provocando.

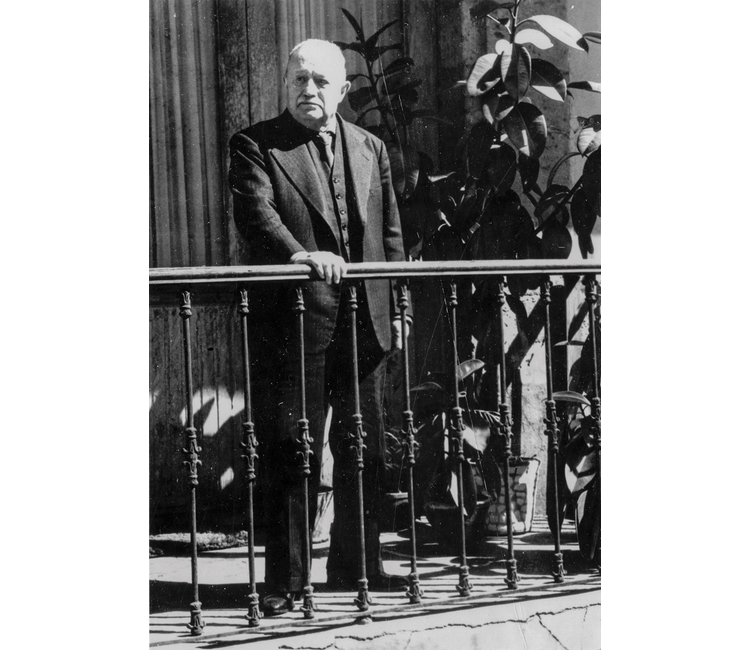

Al recordar a José Vasconcelos Calderón en el cincuenta aniversario de su partida de este mundo, se puede decir, sin temor a equivocaciones, que ni aun después de muerto puede descansar en paz. Su vida fue un torbellino de gran alcance que dejó tras de sí dilatadas secuelas. Como tal, removió a su paso los obstáculos que se le atravesaron y convirtió en materia de discusión sus aportaciones desde muy diversos ámbitos.

Por eso no es extraño que en la actualidad su agitada existencia vital y su vasta producción intelectual continúen siendo elementos primordiales para el debate y la discusión, donde se refleja una de las estrategias de acción que le dieron fama: el desafío. Porque, en esencia, más allá de su invaluable e incontrovertible potencialidad como filósofo, maestro, político o literato, en lo que se convirtió, quizá con toda intención, fue en un provocador profesional.

Educador e historiador

En México, al mencionar su nombre vienen a la memoria las célebres jornadas de principios de los veinte del siglo pasado, cuando, primero como rector de la Universidad Nacional y después como secretario de Educación, emprendió la campaña más ambiciosa que se había implementado hasta entonces en el ámbito de la enseñanza.

Entre sus encargos públicos se destaca la refundación de la máxima casa de estudios del país, junto con su lema y escudo actual. Igualmente, su huella perdura en la iniciativa para llevar la educación a los lugares más recónditos del territorio nacional. Son clásicos los libros con forros en color verde en los que recogió lo más granado de la literatura universal de todos los tiempos y que, publicados durante su gestión, se distribuyeron ampliamente.

Sin embargo, es claro que lo más importante es refrendar que la vida de Vasconcelos trasciende las labores que emprendió como ministro obregonista. Su pisada firme e indeleble ante los avatares del tiempo se encuentra hendida en la historia nacional y, a pesar de las contradicciones que se valoran al meditar sobre ella y en torno a sus polémicas disquisiciones, es imposible que pase desapercibida.

Como se sabe, su trayectoria de vida se encuentra vertida en la obra autobiográfica que con tanta fruición elaboró y en la que desarrolló con excelsitud el mito relacionado con su participación en acontecimientos fundamentales de la historia mexicana, lo que le ha valido los más insospechados veredictos.

Pero su proyección en torno al pasado, sobre el tiempo que no le tocó vivir, quedó plasmada en un libro publicado por Ediciones Botas en 1937: un trabajo dedicado a reflexionar sobre la memoria común del pueblo en el que nació y que observó, poniendo énfasis en su capacidad argumentativa ante los acontecimientos. A un sucinto repaso de ese estudio histórico que tituló Breve historia de México, presentado aquí de forma fragmentaria, le dedicaremos los párrafos que siguen.

Reivindicación de Hernán Cortés

Lo primero que vale la pena recalcar es que el trabajo historiográfico vasconcelista es un intento por exponer y delimitar su particular enfoque ante los hechos del México del pasado. Esos acontecimientos, que son utilizados para fundar la unidad nacional con base en la trayectoria de los protagonistas que con sus acciones dan savia a los recuentos históricos, son abordados por el polemista oaxaqueño con una perspectiva sumamente crítica que, sin embargo, no puede desligarse de la subjetividad del hombre de carne y hueso que los analiza.

Se trata de una valoración en extremo personal sobre la pléyade de personajes fundamentales que han transitado por el rumbo histórico mexicano y que con su presencia han llenado las páginas confeccionadas por los historiadores de todas las tendencias ideológicas, por lo que nuestro “Ulises”, en su programa de vida marcado por la injerencia en los asuntos de su patria, no podía permanecer en el papel de espectador.

Con la clara intención de alejarse de las visiones idílicas sobre el tiempo pretérito, Vasconcelos aplica con todo desparpajo una metodología maniquea que desnuda sin temor alguno a cada uno de los participantes de la historia mexicana abordados. Esas figuras que cimentan el panteón patriótico de nuestro país son diseccionadas sin misericordia por un hombre que ejercía la crítica sin miedo al qué dirán, de ahí que generara polémica extrema, lo cual era su principal propósito, logrado con excelencia.

Su narración histórica da inicio con el encuentro entre los conquistadores españoles y los pobladores nativos del continente que posteriormente sería llamado América. No es fortuito que sea desde ese momento cuando Vasconcelos comience a concebir el nacimiento de México. Para él, y no lo deja de expresar en todo su relato, lo acontecido con anterioridad a la llegada de los audaces ibéricos fue tiempo perdido, vacuo y sin sentido.

En su visión, el desarrollo de las primigenias sociedades en estos territorios había seguido una senda equivocada, la cual era necesario que fuera corregida por la acción providencial de un pueblo elegido. Y en esas épocas, los únicos capaces de emprender tan notable compromiso eran los oriundos de la península española, quienes al librarse del yugo árabe habían demostrado que estaban listos para épicas hazañas nunca antes imaginadas. Toda la magnificencia que representaba esa civilización escogida se concentraba en las cualidades del hombre que lideró la aventura más magnífica de todos los tiempos: Hernán Cortés.

Este conquistador había sido el verdadero artífice de todo un proceso que se desvirtuó posteriormente por las perversas maquinaciones del enemigo declarado de la raza latina: la hegemonía anglosajona. Con singular vehemencia, Vasconcelos atacó desde la perspectiva de la historia mexicana los despropósitos que dieron pie a la leyenda negra contra España que, según su apreciación, encontró tierra fértil en sus antiguas posesiones, pero principalmente en la Nueva España.

La desmedida ambición por controlar a las naciones desbalagadas del poderío ibérico había producido esa errónea visión sobre el conquistador, a quien se le negaron todos sus méritos en la gran empresa que le tocó dirigir. Por eso reparaba en que el más grave daño moral hecho por los nuevos imperialistas era el de habernos habituado a ver en Cortés a un extraño. Y la estrategia que pusieron en práctica había consistido en colocar ante las proezas del extremeño la figura de Cuauhtémoc, quien –con un evidente menosprecio por parte de Vasconcelos– no era más que un “antepasado de los otomíes de la meseta de Anáhuac, sin ninguna relación con el resto del país”.

Según su valoración, el mito de Cuauhtémoc descansaba en un invento perverso de los historiadores estadounidenses que fue defendido y difundido con maquiavélicos propósitos por “agentes indirectos del protestantismo que quieren borrar toda huella de lo español en América”. Bajo este talante, en el que se distingue la pugna entre una historia que considera dañina frente a la reivindicación de personajes denostados por los enemigos de México, fueron observados los demás hechos de nuestra historia.

En constantes ocasiones también compara la figura de su héroe o de otros protagonistas de la historia mexicana con los gobernantes surgidos de la Revolución en la que fue partícipe de primera línea. En un afán de justificar esta posición, expresó declaraciones como esta: “Llama la atención, de todos modos, que Cortés, gran soldado, conquistador insigne, no ejerció, sin embargo, en nuestros territorios, un dominio comparable al que después se han arrogado generalillos de segunda y de tercera con título de Presidente o con simple investidura de dictadores de ocasión”.

Plagada de este tipo de apreciaciones se encuentra la obra que ahora parcialmente diseccionamos. En ellas se halla el odio que arropó en sus entrañas contra aquellos que fueron sus contemporáneos, quienes llegaron a la más alta distinción dentro de la administración pública y a quienes juzgó incapaces de tomar las riendas del país con el objetivo de promover su bienestar. Aunque no mencionó sus nombres en la cita antes dicha, es evidente que aludía –sin temor a equivocarnos– a Venustiano Carranza y a Plutarco Elías Calles, sobre quienes nunca dudó en expresar alusiones infamantes.

El error del cura Hidalgo

Ahora concentremos el análisis en lo que redactó sobre el apodado “Padre de la Patria”, Miguel Hidalgo y Costilla. Con el objetivo de expresar su verdad, lo primero que pone en práctica, con una irrefutable pretensión provocadora, es hacer descender a este protagonista del basamento de los héroes.

Calificándolo como promotor de una conspiración que “era obra de provincianos oscuros”, no deja de reconocer que Hidalgo representaba a la clase instruida, pero como lo era cualquier “cura de pueblo”, sin poseer dotes extraordinarias. Le reclama su falta de programa para lograr la emancipación de la Corona española y la escasa capacidad para encabezar una aventura como la que corrió al liberar los “bajos instintos populares”.

Para Vasconcelos, el párroco de Dolores no era más que un juguete, un títere manejado por ambiciones externas que se manifestaban claramente en la consigna que pronunció al momento de su llamado a la rebelión la madrugada del domingo 16 de septiembre de 1810: “¡Mueran los gachupines!”. Según nuestro autor, ahí es donde radicaba su principal yerro y el de sus seguidores. Promover el exterminio de los españoles, de aquellos que habían traído prosperidad y beneficios a estas tierras, era la consecución de los maléficos planes del imperialismo sajón y protestante que por cualquier método buscaban concretar la desintegración del poderío peninsular.

Entre sus argumentos a ese respecto destaca el que alude a comparar los procesos emancipadores de Estados Unidos y México. En varias ocasiones se pregunta qué hubiera pasado si los colonos estadounidenses, en sus estrategias de guerra por la independencia, se hubieran concentrado en eliminar toda influencia inglesa en su territorio. La supresión de sus raíces verdaderas, como nos pasó a nosotros al negar la influencia hispánica, les hubiera impedido el desarrollo que posteriormente alcanzaron.

Los mexicanos, en cambio, negando la herencia peninsular y buscando la restauración de un idílico pasado indígena, habían surcado un tramo plagado de vaguedades, consecuencia del desconocimiento de su propia historia. De ahí que el objetivo de este tipo de aseveraciones se manifieste en la siguiente frase como el derrotero a seguir: “Limpiar el pasado es la única garantía de un presente honesto y decoroso, de un futuro redimido”.

Culto a la derrota

Pero es la figura de José María Morelos la que le sugirió cavilar sobre lo que entendía como la causa de todos los males del México moderno: el culto a la derrota. Sin poner reparo a la veneración que se hace normalmente del cura de Carácuaro como ideólogo de la independencia nacional y mártir, lo que le parecía en extremo grave era verlo como un gran general, un estratega de altos vuelos. Una vez más la controversia ante la opinión común en torno a los protagonistas, producto de una historia ensombrecida por interpretaciones erróneas, era su táctica.

En primer lugar, apela a la razón al decir que cómo era posible colocar a Morelos en el papel de un gran militar cuando la mayor parte de las acciones que comandó terminaron en derrotas. Tomar como modelo a un vencido era muy peligroso para el sano desarrollo de los pueblos modernos y había tenido consecuencias irreparables en el nuestro. Ese mal se expresaba en la actitud de los generales que le sucedieron y que lo veneraban como maestro en el arte de la guerra, pues habrían corrido el riesgo de conformarse con simplemente pelear y no, como debía suceder entre todo mílite que se orgullecía de serlo, con obtener la victoria.

Convertirse en mártir parecía la meta de todos ellos y destacar los descalabros fue paradigma de la reflexión histórica; en palabras de don José: “como si la milicia tuviera por objeto preparar a sus hijos para que sean víctimas, lo que es oficio de la santidad, no de la milicia. El miliciano debe exigirse a sí mismo la victoria; en su carrera, la muerte y el sacrificio son un azar, no un objetivo”.

Por lo tanto, encumbrar en las columnas del heroísmo la labor de los derrotados se había radicado en el modo establecido por los mexicanos para ver el pasado como una rémora de la que difícilmente podíamos desligarnos. Los mártires de Chapultepec, de Tacubaya o de la Ciudadela no eran el modelo idóneo para las generaciones futuras. En su sacrificio se encontraba implícito un desprecio por el éxito, cuyo efecto solamente podía ser nefasto para el engrandecimiento de la nación.

No, la patria no necesitaba más muertos en su nombre, lo que requería eran hombres y mujeres vivos, en plenitud y libertad, pues, según sus palabras: “la gloria de los pueblos normales posee un contenido vital que se liga íntimamente con la fuerza y la alegría”. Los malos recuerdos eran contraproducentes, por eso había que erradicarlos, pero no desapareciéndolos de la memoria colectiva, sino proporcionando una visión más cercana a la realidad, aunque esta estuviera mediatizada por un hispanismo exacerbado como el que él postulaba.

Polémico hasta la muerte

Se quedan en el tintero más reflexiones sobre las polémicas posturas que vertió el autollamado “Ulises criollo” en el por demás interesante ensayo histórico que provocó estas líneas. Pero mi anhelo sería que esa limitante se convierta en razón para que el amable lector

se interese en acercarse al controvertible personaje y a su visión radical en torno a una historia que nos pertenece a todos los mexicanos, en la que es necesario reconocer matices alternos, como el que nos legó en esas páginas uno de los más reconocidos intelectuales y hombres de acción de México.

Muchos autores interesados en su trayectoria califican la campaña presidencial de 1929, en la que resultó vencido, como el parteaguas que radicalizó el temperamento de Vasconcelos. Afectado en demasía por la derrota, se refugió en la crítica acérrima contra aquellos a quienes reputó como sus enemigos, así como en la transformación de su perspectiva política y espiritual. Se le acusa, no sin razón, de apoyar los proyectos más reaccionarios de la época. Lo cierto es que no dejó de ser debatible en todas sus posturas. Desde la amargura, se la pasó provocando.

Falleció a los 77 años. Eran las ocho horas con cincuenta minutos de aquel martes 30 de junio de 1959 cuando su luz se extinguió. Tal y como le aconteció en vida, su partida no pudo mantenerse alejada de la querella. En la revista El Espectador, en su número de julio de ese año, entre cuyos colaboradores se contaban los jóvenes Carlos Fuentes, Luis Villoro y Víctor Flores Olea, la nueva generación intelectual repasó su legado. En el apartado “Las dos caras de Vasconcelos” de esa publicación de tendencia izquierdista y opositora, Jaime García Terrés lo llamó “practicante y apóstol del irracionalismo: espíritu caótico y brillante; idealista y cobarde; desprendido y ególatra; anárquico frente a sí propio y defensor de tiranías lejanas”.

Por su parte, Enrique González Pedrero lo calificó así: “Vasconcelos nunca fue un cortesano –en su buena época que fue la etapa positiva de la Revolución– ni de los políticos ni del país […] Vasconcelos jamás fue un simulador […] Se pasó la vida en eterna rebeldía –con la vida y consigo mismo– diciendo en el país del ‘tono menor’ grandes verdades (y, también, grandes mentiras)”.

Las expresiones aludidas reflejan un complejo juego de contradicciones que permite aseverar que José Vasconcelos, intercalado entre su verdad y la de los demás, siempre mantuvo el espíritu en alto en la defensa de sus convicciones. Por eso hoy, a pesar de que ya no está entre nosotros, su pensamiento y su vida nos siguen provocando.