La nueva alimentación traería consigo vino, dulces y pan. El trigo y la caña formarían parte de los nuevos cultivos, que a su vez propiciaron la creación de panes de dulce y azúcar. Mientras tanto, el cacao coexistía en los nuevos sembradíos dando lugar al chocolate, bebida que protagonizaría tardes y noches novohispanas de comilona.

La elaboración de dulces se fomentó por la glotonería de los virreyes y las nuevas recetas forjadas en las cocinas conventuales. Estas últimas se crearon para ofrecer un sabor suave y adictivo, dando rienda suelta a un amplio universo de repostería.

La gran dulzura novohispana apareció en Nueva España con los primeros banquetes protagonizados por Cortés y el primer virrey don Antonio de Mendoza, como el organizado con motivo de la paz entre Francia y España en 1538. Dulces, frutas, chocolate y panes serían las estrellas de estos festines, por lo que la presencia del azúcar en las mesas cortesanas era rotunda. El virrey De Mendoza, de acuerdo con Bernal Díaz del Castillo, gustaba de colaciones consistentes como “mazapanes, alcorzas de acitrón, almendras y confites, además de frutas de la tierra, vinos, cacao con su espuma y suplicaciones”.

La tradición de las golosinas en los banquetes de manteles largos prevaleció durante los casi trescientos años del virreinato. En 1805, durante el gobierno de don José de Iturrigaray, se celebró la boda de Agustín de Iturbide y Ana María Huarte, cuyo banquete fue una fusión de platillos michoacanos y españoles. En el extremo de la mesa había bonetes y duraznos prensados, pirámides de cocos reales, manzanas en tartas y peras rojas confitadas, dulces de almendra, panochitas de tamarindo y de guayaba; por supuesto, hubo también vinos al por mayor, como tinto castellano y blanco de Parras (Coahuila).

Iturrigaray fue uno de los virreyes que manifestó su devoción particular por el dulce; tanto, que cuando se le aprehendió en 1808 durante el golpe de Estado contra su gobierno, se encontraron cajas rotuladas con los nombres de sus golosinas favoritas: mazapanes de almendra, turrones de yema, bocadillos del cielo, pastillas de boca, confites de la encarnación, chocolate del convento de Regina Coeli (en Ciudad de México), alfeñiques poblanos y botellas de vino.

Las cocinas conventuales y los “confiteros”

En la conjugación de las tradiciones alimentarias españolas, criollas e indígenas no solo encontramos guisados, caldos, sopas y salsas, sino también un mosaico colorido y dulce que se expandió gracias a las quince fundaciones religiosas que acunaron a la dulcería en sus espacios. El escritor e investigador gastronómico Salvador Novo afirmó que en las cocinas de los conventos y palacios “se gestó lenta y dulcemente el mestizaje que cristalizaría la opulenta singularidad de la cocina mexicana”.

El dulce nacional ha sido identificado como un producto femenino donde se reúne la imaginación y creatividad barrocas, consumadas en expresiones caprichosas de una variedad de sabores. Durante su estancia conventual, Sor Juana Inés de la Cruz hablaba del fenómeno del dulce como la “inversión del azúcar”, que consistía en la descomposición de la sacarosa en azúcares en un medio ácido, lo que la hacía fluida (como jarabe). Y de igual forma que las demás monjas, ella elaboraba algunos de estos platillos, como el postre de nuez (descrito en la página siguiente), cuya creación fue enviada a la virreina María Luisa Manrique (1680-1686), con quien tenía amistad.

De los conventos más antiguos surgen postres inigualables, como en el de la Concepción, fundado en 1540 en Ciudad de México. Aquí se crearon los huevos megidos y los hilados, así como las yemitas de dulce. Mientras tanto, las clarisas fermentaban frutas como duraznos prensados o elaboraban pastillas de olor con tersas pastas dulces como las bolas de viento. Por su parte, las monjas de Regina Coeli eran conocidas por su exquisito chocolate, mientras que las de Santa Inés elaboraban bocadillos de leche esperiqueta y huevos moles. Las carmelitas descalzas de San José de Gracia cocinaban pico dorado o leche costrada, chilacayotes, acitrón, calabazates, pechugas de ángel, espera y calla; las dominicas de Santa Catalina eran famosas por sus bartolillos, pan de vida, quesadillas de regalo y frutas cubiertas; las monjas de San Jerónimo elaboraban también estas últimas, además de mermeladas, leche de obispo, mazapanes, uvate y yemitas acarameladas, así como todo tipo de cajetas. En suma, los espacios conventuales eran exclusivos en crear tentaciones para el paladar.

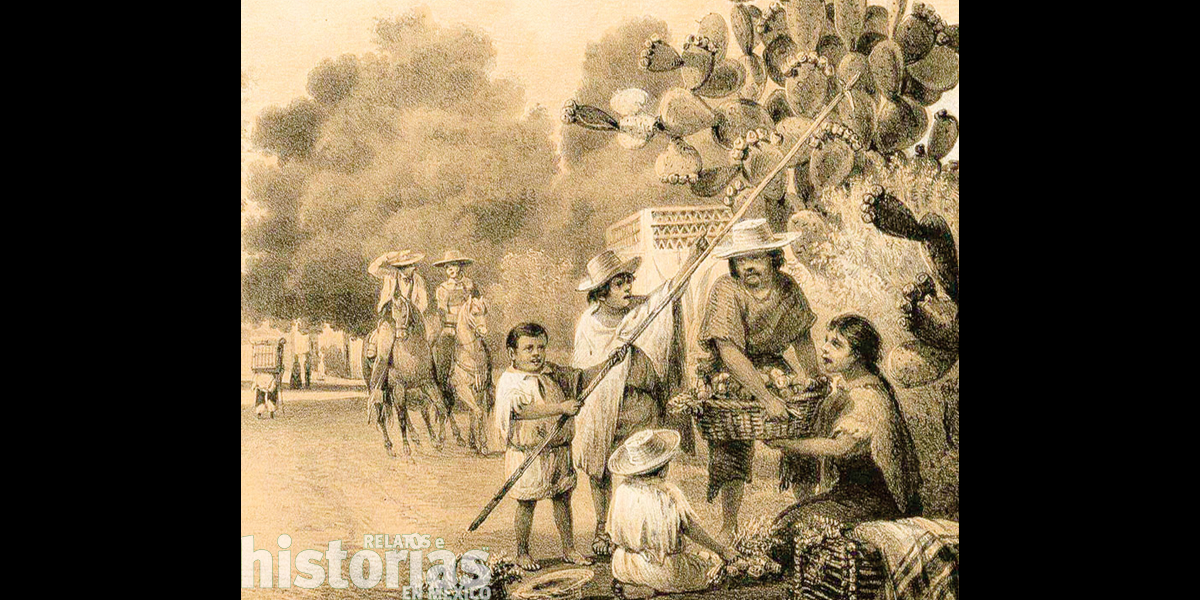

Asimismo, estaban los confites, elaborados inicialmente en América por el español Francisco de Ledesma y su ayudante, una afromestiza de nombre Barbola; ellos comenzaron la producción de conservas y de confites, dulces que la gente regalaba aventándolos al aire. En Nueva España, los confiteros se convirtieron en uno de los gremios con mayor producción en el siglo XVIII. En sus talleres existían fórmulas para preparar jarabes, cuyo principal ingrediente era el azúcar o el piloncillo. Allí se podían encontrar cazos con frutas inmersas en jarabes y barriles donde se elaboraba azúcar cande y azucarillos. Estos alquimistas del dulce también hacían esferas de coco, triángulos de turrón, camotitos decorados con flores de olor, frutas de leche de cabra, cajetas y membrillos. Cabe mencionar que los camotes surgieron de la receta de sor María Josefa, monja del convento poblano de Santa Clara, quien en 1607 los elaboró para regalarlos a sus padres y con el tiempo adquirieron fama en el virreinato.

Es tan vasta la cultura del dulce que sería interminable describir la variedad de creaciones que se elaboraron durante aquellos tiempos monacales; no obstante, es importante no dejar de lado que otras de las delicias que acompañaban al chocolate y la confitería fueron el pan y las bebidas dulces.

Esta publicación sólo es un fragmento del artículo "México dulce" de la autora María de los Ángeles Magaña Santiago que se publicó en Relatos e Historias en México número 126. Cómprela aquí.