Torreón se convirtió en el Porfiriato en una de las ciudades más prósperas del país, en buena parte gracias a la llegada del ferrocarril. Los chinos tenían varios negocios en el norte de México y el sur de Estados Unidos, desde bancos hasta lavanderías. Su presencia era notable e incluso incomodaba a algunos locales que consideraban que eran un obstáculo para su progreso.

La Comarca Lagunera de Coahuila y Durango fue un escaparate de la modernización porfirista: ninguna región del país creció a ritmos tan acelerados durante la dictadura, ninguna tampoco mostró de manera tan evidente los desequilibrios del modelo modernizador, y a la vez, en muy pocas (de hecho, solo el occidente de Chihuahua) respondieron con tal entusiasmo al llamado a las armas hecho en 1910 por Francisco I. Madero, quien, no en vano, se formó como empresario y político, y escribió La sucesión presidencial, en esa región.

Torreón, ciudad de migrantes surgida prácticamente de la nada con la llegada del ferrocarril, atrajo no solo a mexicanos procedentes de estados como Zacatecas o Guanajuato, también una relativamente importante población extranjera. Entre esas colonias destacaba la china, una de las más numerosas y prósperas del país. Los chinos constituían quizá el cuatro por ciento de la ciudad lagunera y eran visibles por su vestimenta, su religión y por ser una minoría con éxito en los negocios restauranteros, tiendas, planchadurías y hortalizas.

Esa colonia, aislada y casi totalmente masculina, se involucraba lo menos posible en la política mexicana y, de una u otra manera, era víctima de discriminación xenofóbica: el país vivió fuertes y recurrentes campañas antichinas entre 1905 y 1931, por lo menos. Pero ninguna de las comunidades chinas sufrió lo que la de Torreón. Porque no obstante su aislamiento, los hombres más prominentes de dicha comunidad en esa ciudad hicieron público su respaldo al gobierno de Porfirio Díaz durante la rebelión maderista y algunas de sus acciones dieron pretexto o justificación a quienes perpetraron el crimen del 15 de mayo de 1911.

REVOLUCIÓN EN LA LAGUNA

A principios de mayo de 1911, los rebeldes maderistas de La Laguna: peones de campo, rancheros, mineros, empleados urbanos, obreros, artesanos, habían tomado todas las poblaciones de la región y pusieron cerco a las tres ciudades vecinas que constituían la segunda concentración urbana e industrial del norte del país: Torreón, Lerdo y Gómez Palacio.

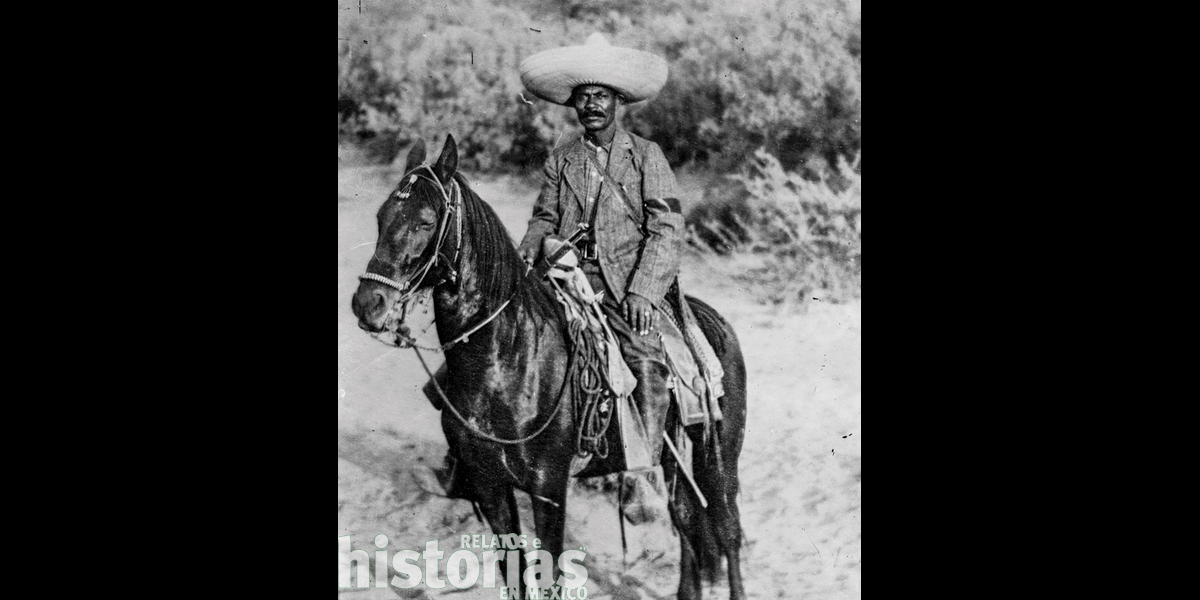

Desde el oriente llegaron unos 2,000 jinetes mandados por Benjamín Argumedo y Enrique Adame Macías, que habían tomado y defendido Parras y Matamoros en cruentos combates; de las montañas de Mapimí bajó Jesús Agustín Castro con 1,200 soldados; de la zona de Tlahualilo llegó Orestes Pereyra con un nutrido contingente. Un par de semanas antes había llegado a la región Emilio Madero González, hermano de don Pancho, con el nombramiento de jefe de la revolución en Coahuila y Durango. Castro, Pereyra y Sixto Ugalde –otro de los líderes– reconocieron rápidamente su autoridad. Había que aceptar un mando único y acabar pronto con la revuelta porque se acercaba una fecha fatal para los laguneros: si no empezaba a prepararse la siembra, se perdería la cosecha de algodón.

El 4 de mayo Gómez Palacio cayó en manos de los rebeldes: los federales evacuaron la plaza para concentrarse en Torreón, que quedó sitiada el día 12. Luego de tres días de recios combates, los defensores, menos de mil, evacuaron la plaza silenciosamente en la madrugada del 15 de mayo. Emilio Madero, Jesús Agustín Castro, Orestes Pereyra, Sixto Ugalde y Gregorio García habían pasado la noche en Gómez Palacio; acampados frente a Torreón, con sus hombres, solo estaban algunos jefes secundarios.

LA MATANZA

Tan pronto como los rebeldes notaron la ausencia de los federales, algunos grupos empezaron a entrar a la plaza y, unidos a los habitantes más pobres de Torreón, notoriamente bebidos unos y otros, saquearon los principales comercios y perpetraron una terrible matanza de chinos. El único jefe de cierta significación que estuvo presente fue Benjamín Argumedo, a quien después quiso usarse como chivo expiatorio, pero que terminó exonerado por los jueces de la causa. Aunque tarde para los chinos, Orestes Pereyra y Emilio Madero lograron poner fin a los desmanes.

La más detallada narración de la matanza de chinos, escrita por Juan Puig, resulta extremadamente confusa, porque confusa es la realidad que relata. Los que no son confusos son el horror y la xenofobia: “Al tiempo que saqueaban, buscaban a los chinos y los mataban a tiros en sus escondites –y a algunos también, según parece, a machetazos: entre los cadáveres llegó a verse muchos mutilados– o los sacaban a la calle a empellones para abatirlos allí [...] Los cadáveres de los tenderos y empleados chinos eran arrastrados afuera o arrojados por encima de las bardas, y se les dejaba tendidos en la calle. Un testigo de la matanza declaró haber visto incluso cómo unos niños pequeños, mexicanos, venían a patear en la cabeza dos de esos cadáveres”.

Al llegar los desordenados rebeldes al centro de la ciudad, la matanza se volvió ordenada: “Con la orden de matar a los chinos y con el pueblo que clamaba por ello, los soldados de Argumedo irrumpieron en el edificio Wah Yick. Ninguno de sus ocupantes quedó con vida. El crimen se perpetró en las mismas habitaciones donde se habían querido refugiar. Los cadáveres, veinticuatro cadáveres, quedaron amontonados en la calle y la gente corrió a descalzarlos; hubo jinetes de la fuerza revolucionaria que lazaron algunos de ellos –entre los que no faltaban mutilados– por los pies, y se los llevaron arrastrando al galope a muchas cuadras de ahí […] A través de una de las ventanas del edificio, alguien arrojó a la calle una cabeza humana: la cabeza de un chino”. También “vejaron horriblemente” a las que quizá eran las dos únicas mujeres de una inmigración de varones.

Otras escenas, tan dantescas como estas, ocurrieron en diversos puntos de la ciudad. En lugar de abundar vale la pena insertar un contraste: en la mayor lavandería china de la ciudad fueron asesinados a tiros el gerente Wong Nong Jum y cuatro de sus dependientes, pero otros lavanderos y planchadores, así como otros chinos que se habían refugiado ahí, saltaron la barda que dividía ese negocio de la fábrica de muebles La Vizcaína, cuyo dueño, don José Cadena, y un mozo mexicano llamado Clemente escondieron a los chinos, con riesgo de perder su propia vida, durante catorce horas y media. Otros vecinos de Torreón también se opusieron al crimen colectivo, como el ranchero Francisco Almaraz, “un señor Escobar, dependiente del licenciado Joaquín Garza Farías” y “un vecino de mi quinta”, declaró el doctor Lim, que salvó la vida.

VÍCTIMAS Y CULPABLES

Cuando Emilio Madero logró restablecer el orden y deslindar responsabilidades (lo que se hizo solo por encima y de cara a la galería), contó 249 chinos asesinados. Tres meses después, la legación china en México presentó los nombres de 303 víctimas.

Juan Puig comenta que estos terribles hechos resultaron de trasladar y concentrar los agravios de los sectores más humildes de La Laguna en un sector fácilmente identificable y muy vulnerable. Concluye certeramente: “A los chinos de Torreón los mató el pueblo. El pueblo menesteroso: ese fue su verdugo, lo mismo si cayeron bajo las balas de los guerrilleros maderistas que bajo los machetes y cuchillos de obreros y campesinos de La Laguna”. Los asesinos fueron los humildes, los olvidados. Sus iras se volcaron contra los chinos, tan distintos de ellos en apariencia, pero tan iguales a la mayoría que trabajaban doce o catorce horas diarias para apenas vivir.

En 1912 la colonia china de Torreón era un recuerdo: los sobrevivientes habían huido. No quedaba Banco Chino, ni Club Chino, ni lavanderías, almacenes o restaurantes chinos. La gente interrogada por el juez Antonio Ramos Pedrueza señaló a los culpables. Los jefes subalternos, a quienes tan fácilmente se podía acusar, como Benjamín Argumedo y Sabino Flores, culparon a su vez al pueblo de Torreón. Como dice Juan Puig: “Nadie castigó a unos ni a otros: fue una Fuenteovejuna que mató al igual y perdonó al tirano”.

RACISMO QUE PERSISTE

Este genocidio, porque sin importar su dimensión o el número de muertos fue un genocidio (de acuerdo con la definición de la Real Academia Española: “Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad”), ha sido usado para descalificar la revolución popular. Algunos lo personalizan y culpan a Francisco Villa, que en ese momento estaba a 835 kilómetros de ahí y aún no tenía mando ni presencia en La Laguna.

Sin embargo, esta “Fuenteovejuna” es el momento simbólico y culminante de una enfermedad nacional de la época, una enfermedad que persiste: el racismo. Un racismo y una xenofobia comunes a muchos mexicanos de aquel tiempo, incluidos personajes como Pancho Villa y Plutarco Elías Calles. No encuentro mayor testimonio de la generalización de ese racismo, que su presencia en el Manifiesto del Partido Liberal Mexicano del 1º de julio de 1906, en el que se presenta el magonismo como corriente ideológica y política autónoma. Dice ahí, a la letra:

“La prohibición de la inmigración china es, ante todo, una medida de protección a los trabajadores de otras nacionalidades, principalmente a los mexicanos. El chino, dispuesto por lo general a trabajar por el más bajo salario, sumiso, mezquino en aspiraciones, es un gran obstáculo para la prosperidad de otros trabajadores. Su competencia es funesta y hay que evitarla en México. En general, la inmigración china no produce a México el menor beneficio.