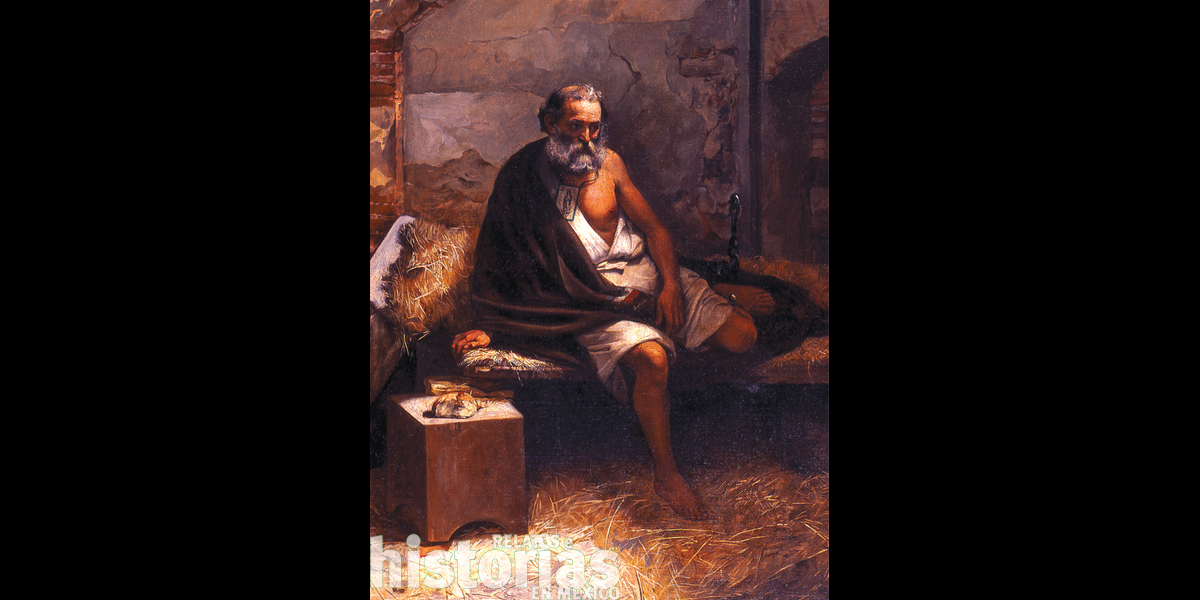

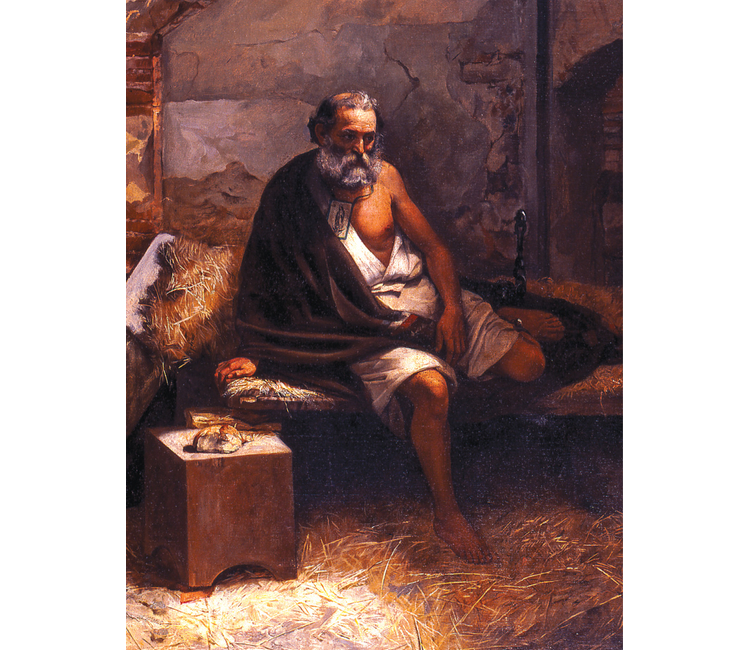

Fue uno de los primeros insurgentes pero hoy está casi en el olvido. Pasó veintisiete años en prisión, la mayor parte de ellos en la lejana Filipinas, mientras muchos ya lo daban por muerto. Cuando pudo regresar, ahora su país se llamaba México. No deseó volver a Querétaro, donde había participado en la conspiración que detonaría el movimiento de independencia. Pasó sus últimos años como velador en Guadalajara y nunca quiso saber nada de homenajes ni de la pensión por sus servicios a la patria que ayudó a forjar.

“Viernes 14 de septiembre. La noche de este día fue apresado D. Epigmenio González, comerciante y con tienda en la Plazuela de San Francisco, por haberse descubierto cómplice de un levantamiento que tenían premeditado varios individuos. Se encontraron en su casa una porción considerable de balas y cartuchos”. Este era el testimonio que don Francisco Javier Argomániz, vecino de la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de Querétaro, plasmaba en su diario en 1810. También confirmaba, en la página del día siguiente, que el corregidor don Miguel Domínguez estaría por correr con la misma suerte, al igual que otros vecinos.

A partir de aquel viernes, en dicho diario quedarían plasmadas las noticias de que se iba enterando por periódicos, chismes o por ser testigo: que si ya atacaron los independentistas la ciudad de Celaya, que si ya Guanajuato, que si ya murió el “revoltoso” cura Miguel Hidalgo o que si ya encontraron documentos en la celda de don Epigmenio y que ahora sí será condenado a muerte por andar alebrestando a la gente desde la cárcel, en lugar de haberse acogido al indulto real y recuperar su libertad, sus bienes, su buen nombre y su buena posición social, como súbdito responsable y formal de la Corona española que había sido, desde que heredara la famosa tienda La Concepción, en pleno centro de la ciudad queretana, frente a un imponente conjunto franciscano.

Pero, ¿quién fue Epigmenio González, a quien se le encontraron armas en su casa y después panfletos en su celda, luego de años de estar preso y haber muerto su hermano en los calabozos? ¿Quién se atrevía a seguir en pie de guerra desde lo más profundo de la derrota, desde la Bartolina del Diablo, en el convento queretano de la Santa Cruz? ¿Qué se habría creído ese tal Epigmenio, que aprendió a leer y a escribir confrontando a un sistema que hacía casi imposible que los nacidos pobres tuviesen acceso a una educación formal? ¿Por qué, siendo huérfano y a cargo de su hermano menor Emeterio, pudo levantarse, ganarse la confianza de una mujer rica al grado de que lo nombrara cajero de una de sus tiendas, y que al morir le legara aquel negocio y una casa? ¿Quién carambas es, pues, aquel señor González, que en la actualidad da nombre a una delegación, calles, escuelas o novelas, pero que no es nombrado en las ceremonias del Grito de Independencia de las noches del 15 de septiembre?

Bajo el cielo queretano

José María Ignacio Juan Nepomuceno Aparicio Epigmenio nace el domingo 22 de marzo de 1781, a las orillas del poniente de la ciudad de ese Querétaro que aún pertenecía a España, cuando su acueducto tenía la primera capa de estuco y las casas de los peninsulares ricos tenían esclavos; cuando las reformas borbónicas apretaban más el cinturón sobre las colonias hispanas y el saber leer y escribir no era siquiera imaginado para la gente pobre como él.

Su padre muere cuando él tiene cuatro años y su madre meses después. Queda, junto a su hermano Emeterio de un año, a cargo del abuelo Manuel, albañil de oficio. A los diecisiete pierde al abuelo. Entonces quedan a cargo de Carmen Covarrubias, acaudalada mujer, quien debió haber notado que aquel jovencito poseía una inteligencia fuera del rango medio y sensibilidad de poeta. A Epigmenio se le da hacer cuentas y escribir versos en una época de relativa calma; de esas calmas chichas que son cimbradas por las noticias de guerras entre España y Francia e Inglaterra; de aquellas pausas rotas por el cólera morbo que se lleva a cientos de súbditos y de lo que él será testigo.

Cuando doña Carmen muere, le lega La Concepción y una casa en la calle del Gusano. Ahora, el joven cajero Epigmenio, apoyado por su hermano, debe seguir prosperando en aquel negocio, conocido en esos tiempos como tienda de indios, y vender entre los habitantes de la ciudad y los empleados de las haciendas que la rodean. También debe mediar entre los gremios de panaderos, dulceros o carniceros y el pueblo.

Si quiere mantenerse con el mejor surtido entre los pocos negocios de la ciudad, debe tener siempre sus cueros de res, zaleas de borrego y oveja, pieles de chivo y cabra, sebo, manteca, gallinas y pollos, maíz, frijol, cebada, chile, garbanzo, trigo, paja, jarcia, carbón, leña, piloncillo de la sierra, tuna de todas clases y, desde que la Real Audiencia lo permitió, chinguirito que él mismo preparaba con agua, azúcar, anís, canela y uno que otro aroma; además de ofrecer las novedades del mercado del Parián de Ciudad de México, delicias de criollos, peninsulares y de las cocinas conventuales.

Epigmenio ronda los veintiún años. El amor, por supuesto, se encuentra en la ciudad a flor de piel. Hay tiempo para pasear, para ver y ser vistos, para disfrutar del aroma a cantera mojada que proviene de cada casa, de cada piso, de cada convento y fuente de Querétaro. Los huertos familiares crean un maremágnum de fragancias: durazno, chabacano, higo, chirimoya, zapote, rosas, huele de noche y todo lo que el lector imagine en una ciudad de provincia de hace dos siglos. ¡Ah, lo olvidaba!: el silencio, aquel silencio que exige ahora mucha imaginación, roto apenas por el mugido de la vaca, el relincho de las docenas de caballos, el balido de chivas y borregos, los rebuznos y bramidos, junto a los cantos de todas las palomas y pájaros chillones que aman retozar por las calles.

Ahí, entre todo ello, el amor aparece en forma de una india que cuida los hijos de un acaudalado español y a quien envían, de vez en vez, por el mandado a la tienda y luego el acomedido cajero la ha de acompañar, cargando la canasta. Aquel joven, amante de la poesía, conocedor de las letras y los números, de alma sensible y con el coraje necesario para ignorar las críticas, se casa con aquella india de nombre Anastasia Juárez. Debido a su posición de rico comerciante, el matrimonio no debió haber sido muy bien visto (este es uno de los puntos a resaltar para comprender, en ulteriores líneas, su actuar).

Al año de casados procrean un hijo, que muere apenas nacido. Al año siguiente les sucede lo mismo y al siguiente igual. La impronta que debió haberse acuñado en el rostro de ambos padres debió haber sido fuerte, terrible. Por si esto fuera poco, meses después, el cólera, implacable, retorna por su esposa. Se puede uno imaginar a este hombre devastado por la desesperanza, máxime si existe la obligación moral y religiosa de traer al mundo los hijos que Dios envía y que recuerden su paso por este mundo.

De la conspiración a la guerra

No obstante aquel dolor, en febrero de 1810, a pocos meses del deceso de doña Anastasia, acepta la invitación a ser parte de las juntas de conspiración que detonarían la Guerra de Independencia: “El que escribe, asociado de Mariano Lozada y Francisco Lojero, tuvimos noticia del proyecto mencionado por el sota-alcaide de la cárcel de Querétaro, don Ignacio Pérez, agente secreto de la señora esposa del Corregidor, don Miguel Domínguez […] erogando los gastos necesarios […] en comprar efectos para munición […] acopiar armas y en fin, en gratificar a algunos de los comprometidos que a menudo pedían el diario para sus casas, y era fuerza darles lo que pedían para tenerlos gratos”.

Hubo cuatro delaciones antes de aquel 14 de septiembre, cuando comenzaron las detenciones y la paranoia. Mientras el domingo 16 el cura Hidalgo, el capitán Ignacio Allende y ochenta personas más comenzaban la lucha en el pueblo de Dolores (Guanajuato) y atacaban pequeños poblados en derredor de la ciudad de Querétaro, dentro de esta se escondía quien podía, se acusaban unos a otros y había quienes permanecían en la cárcel, como los hermanos González. Se ha de mencionar, sin embargo, que en no pocas ocasiones hubo quienes se retractaron de sus intenciones de rebeldía y aceptaron el indulto real, por lo que sus posesiones y libertad les fueron devueltas.

La historiografía oficial da cuenta de las batallas y los altibajos sucedidos durante los once años que duró la cruenta guerra, pero habría que rascar un poco más para enterarse de qué es lo que sucedía en otros frentes, como en los calabozos de la ciudad de Querétaro, en los interminables juicios por infidencia, en las ejecuciones por fusilamiento, en la horca o la biepicota, además de la mutilación de miembros en la Plaza de Armas, donde aún se encuentra el Palacio de Gobierno.

Las poco más de doscientas personas inmiscuidas en la conspiración, en una ciudad que fluctuaría entre veinticinco y treinta mil habitantes, nos darían una idea de la dificultad de mantener estas reuniones en secreto: cantinas, pulquerías, confesionarios y traiciones hicieron que se convirtiera en un verdadero secreto a voces. Tomando en cuenta que hay, de menos, cuatro delaciones documentadas, se podría inferir que las autoridades solo esperaban el momento propicio para actuar. Aun así, como ya se sabe, ese movimiento que se tenía planeado estallar el 12 de diciembre de 1810, logró propagarse de manera tal que a los mismos organizadores sorprendió.

El largo y lejano encierro

Lo que sucede después del Grito de Dolores es harto conocido, pero ¿y don Epigmenio González, quien resultó el primero en ser detenido? Ciertamente no vivía solo. En su casa apresaron también a su hermano Emeterio; a José el cohetero, quien hacía la pólvora y los cartuchos; a su criado Antonio García y su esposa; a un aprendiz de carpintero, a quien permitía pernoctar en su casa; a dos niños huérfanos que acababa de adoptar, y a una anciana ciega, a quien habían recogido de las calles pocos meses atrás. Dice don Epigmenio en sus memorias –de apenas doce páginas– que a él y a su hermano los llevaron a la cárcel militar y al resto a las reales cárceles.

Mientras la lucha por la independencia seguía a lo largo de aquella Nueva España y se expandía por el centro y sur de América, los hermanos González solo iban de cárcel en cárcel. Así, Emeterio muere en 1813 en un calabozo y, un par de años después, a don Epigmenio le encuentran un panfleto que la Santa Inquisición refirió como “libelo infamatorio, incendiario, cismático, fautor de herejía, respectivamente herético en algunas proposiciones y sumamente injurioso y ofensivo al Santo Oficio”, por lo que lo condenaron a muerte.

A punto de llevarse a cabo la sentencia contra Epigmenio, a la manera hollywoodense, llega un correo a Querétaro que trae una orden judicial, en la que se permuta la pena de muerte por el exilio en las islas Marianas (en el Pacífico) por diez años, los que devinieron en veinte pero en las Filipinas, al sur de la lejana China. ¿Qué habrá pasado por la mente de este queretano, de este habitante de Tierra Adentro, al saber que lo enviarían al otro lado del mundo?

De nueva cuenta se le arrojan las circunstancias presentes desde pequeño: orfandad, ausencia de bienes materiales (fueron rematados y repartidos por las autoridades novohispanas), separación de sus seres queridos, y ahora de su terruño, además de estar en calidad de preso. Se puede uno dar la idea de un viaje en mula hacia Ciudad de México y después, en carreta, acondicionada como jaula, al puerto de Acapulco, para de ahí costear hasta Baja California, donde toma un navío más grande y, junto a otros presos, cruza el océano Pacífico, aprovechando las corrientes del Curosivo (o Kuro-Shivo) y los vientos alisios y contraalisios para, después de seis meses, arribar al Japón. Esto sin contar los tifones, las constantes amenazas piratas, el escorbuto y la terrible sed y hambre que eran comunes en aquellos larguísimos viajes.

Llegar al Japón y caer en cuenta que los idiomas serán un nuevo escollo. De ahí a las islas Marianas y finalmente a las Filipinas, archipiélago compuesto por más de cinco mil islas e islotes, donde los idiomas ilocano, tagalo y docenas más serán los que escuchará durante los siguientes veinte años. Los presos en aquellas islas son los que la Corona española consideraría más peligrosos y dignos de arrinconar, hacinados y enojados: piratas, asesinos, estafadores, violadores de diferentes nacionalidades, como ingleses, franceses, holandeses, chinos, hindúes, malayos y otros.

Don Epigmenio arriba a este lado del mundo aproximadamente en 1817. En 1821 México declara su independencia. España, sin embargo, no la reconoce sino hasta diciembre de 1836, entre intermitentes intentonas para recuperar sus antiguas colonias en América. Hasta ese año la reina Isabel II ordena liberar a todos los presos por infidencia en sus diferentes cárceles. Las islas Filipinas, aún posesión hispana, no son la excepción.

Meses después de aquella orden, Epigmenio es puesto en libertad… pero en Manila. La cárcel de Bilibid es la última que lo alberga; cerca hay un mercado. Podría ser que este queretano haya pensado muy seriamente regresar a la seguridad del calabozo, donde bien podía mantener algunas canonjías como escritor de correspondencia de los demás reos. Podría ser, también, que este hombre cincuentón se hubiese paralizado por tanta libertad de golpe, pensando qué hacer, después de veintisiete años de cárcel.

De vuelta a la patria

En México se le daba por muerto; un callejón frente a la Plaza de Armas de Querétaro llevaba su nombre desde 1827; su pensión por servicios prestados a la patria la cobraban entre su prima y aquellos niños huérfanos que recogiera. Ya había sido nombrado Benemérito de la Patria y ¡él seguía vivo al otro lado del mundo!

La historia oficial dice que un español lo trajo de nuevo a México. Como quiera, supo regresar. Se quedó a vivir, sin embargo, en la ciudad de Guadalajara. Ya no quiso retornar a Querétaro ni que se le regresaran sus bienes confiscados, ni tampoco su pensión.

Con la perspectiva que otorgan dos siglos de distancia, podemos elucubrar que no quería ya nada de la ciudad donde fue traicionado o que, al estar en prisión por casi tres décadas, no le cabían esperanzas ni rencores. Comprender el poder de la paciencia, encerrado en calabozos por días… meses… años…, le debieron haber otorgado una idea de las posesiones y del tiempo que muy difícilmente alguien más tendría. Si le regresaban o no sus bienes, le daría lo mismo; si le hacían homenajes o no, también.

El ayuntamiento de Guadalajara le otorga dos pequeñas casas y después le dan empleo como velador de la Casa de Moneda de la capital jalisciense. Fallece bastante viejo para la época: a los 77 años. El cólera, implacable, le ocasiona la muerte en aquella casa de la calle De los Pericos. Era el 19 de julio de 1858, cuando la Guerra de Reforma se encontraba en su apogeo.

En la época en que se creó el santoral cívico de este nuevo país, se llamó a crear himnos, se retomaron héroes prehispánicos y símbolos, por lo regular bélicos, que fomentaran el sentido de pertenencia y la identidad mexicana. La lucha de Epigmenio González no fue en el frente de batalla; tampoco fue ideólogo, ni militar ni sacerdote; su lucha se dio al interior de sí mismo para no volverse loco, para no suicidarse y poder retornar a México para servir como ejemplo. Es tiempo de retomar este tipo de modelos, ¿no creen?

Si desea leer el artículo completo, adquiera nuestra edición #119 impresa o digital:

Para entender la Expropiación Petrolera. Versión impresa.

Para entender la Expropiación Petrolera. Versión digital.

Si desea leer más artículos sobre la Independencia de México, dé clic en nuestra sección Guerra de Independencia.