Como todos los días de trabajo, el profesor Edmundo Matute salió de su casa a las siete de la mañana y se dirigió, caminando por la calzada Ermita Iztapalapa, hacia la estación del metro denominada "La Purísima".

Era una fría mañana de noviembre y tuvo que arroparse en forma especial, ya que se encontraba enfermo de las vías respiratorias y tenía algo de fiebre. Aun así, se dirigía a dar sus clases en una escuela de bachilleres ubicada en la colonia Guerrero. En el plantel donde trabaja, sus discípulos lo conocen más como "Don Herodoto", en referencia al historiador helénico conocido como el "Padre de la Historia", título que también le confieren al profesor Matute. El apelativo, lejos de tener una intención de burla, significa para los estudiantes un reconocimiento a su capacidad como profesor de Historia de México, materia que imparte desde hace más de cuatro décadas y sobre la cual ha escrito varios textos.

Para don Herodoto dar clases significa un placer cotidiano del cual difícilmente se privaría, entre otras cosas porque sabe que también para sus alumnos es muy importante asistir a ellas. Es de los profesores que entabla con sus discípulos una relación más allá de lo académico. Su invariable respeto hacia los demás y su empeño diario para que, quienes le escuchan, hagan suyo el tesoro de conocimientos que imparte, le han otorgado el reconocimiento y el aprecio de muchas generaciones de estudiantes.

No esperó demasiado para que pasara el metro. En el vagón que abordó había poca gente, de modo que pudo escoger uno de los asientos de su preferencia; junto a una ventanilla. De esa manera podía acomodarse mejor para leer algo de lo que sería tema de clase ese día.

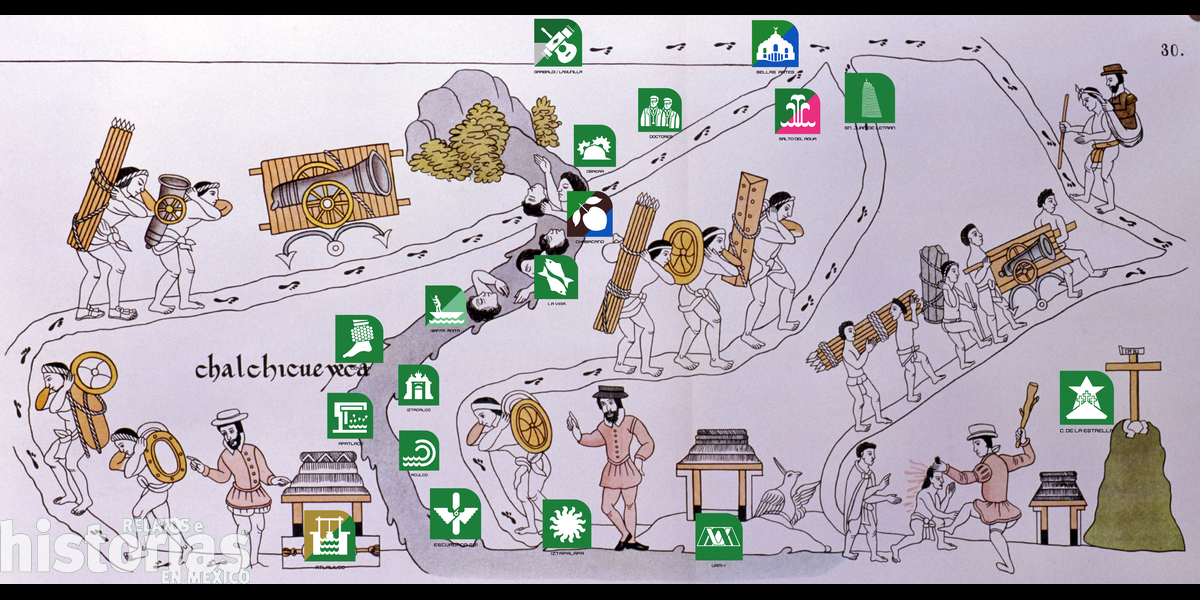

Llegó a la estación "Cerro de la Estrella" y, al ver el nombre en los andenes, le vino a la memoria aquellas ceremonias del Fuego Nuevo, cuando los aztecas esperaban el advenimiento, cada cincuenta y dos años, de un nuevo ciclo solar. Percibió su distracción y pensó que la estación donde se bajaría sería la última de esa línea, la "Garibaldi", así que no tenía que estar al pendiente de las estaciones y podía concentrarse en la lectura.

Continuó el viaje y, cuando llegó a la estación "Iztapalapa", don Herodoto se dio cuenta de que había allí una gran conmoción. El metro se detuvo y el profesor se quedó atónito, no podía creer lo que estaba viendo: había en el andén, donde se aborda con dirección al Centro, mucha gente y caballos. Se acomodó sus gafas y quedó como hipnotizado, ante él se encontraba un grupo de guerreros que lucían grisáceas armaduras. Llevaban levantadas las caretas de sus yelmos y portaban arcabuces y espadas. Algunos de ellos tiraban con una mano de las riendas de su cabalgadura. Cada una de éstas llevaba, además de la silla de montar, un faldón que le cubría el frente y los lados, así como una protección metálica en la cabeza. Al abrirse las puertas de los vagones, empezaron a subir caballeros y corceles. Hubo tal pánico entre los pasajeros, que éstos prefirieron bajar apresuradamente.

Sólo don Herodoto permaneció en su lugar y de inmediato se percató de la pestilencia que inundó el ambiente. Un momento antes de que se cerraran las puertas del vagón, el profesor vio por la ventanilla cómo, quienes quedaron en el andén, le hacían señas para que se bajara, sin embargo él prefirió continuar su viaje para no llegar tarde a la escuela.

Al reanudar su marcha el metro se sintió un pequeño jalón que fue suficiente para que algunos de los pasajeros que iban de pie se fueran hacia atrás, cayendo algunos de ellos al igual que dos de los caballos. Esto ocasionó un griterío de los soldados que exclamaban cosas como: "¿qué es esto rediez?" o "¡coño!, en buena nos hemos metío?". Entonces don Herodoto se dio cuenta de que hablaban español y pensó que podría comunicarse con ellos.

Cerca del profesor había un pasajero que se hallaba en el piso y no podía levantarse por sí mismo. Don Herodoto intentó ayudarle pero el peso de aquel hombre con su armadura era demasiado para sus fuerzas.

— ¡Ayudadme, vive Dios! —exclamó el guerrero y levantó la mano pidiendo apoyo para ponerse de pie. Un compañero se le acercó, lo tomó de un brazo y dijo:

— Vamos, Bernal, aúpa —dijo mientras lo jalaba.

Cuando ya los caídos se habían levantado y lograban conservar el equilibrio, el metro llegó a la estación "Atlalilco". Al enfrenar hizo que de nuevo se fueran al piso algunos pasajeros y un caballo. Los relinchos y las exclamaciones no se hicieron esperar: "me ca...", "ostia..." y otras por el estilo. Bernal dijo:

— Mirad que esto parece una traición de los caciques tlaxcaltecas, acabaremos con los huesos molidos, ¿por qué habríamos de subir en esto que se mueve como carabela al garete, mi capitán don Pedro? —preguntó dirigiéndose a un guerrero de cabello rubio que lo amonestó:

— Dejad los lloriqueos, Bernal, no veis que en este día sucederán muy grandes e importantes cosas. Nuestros amigos tlaxcaltecas quisieron facilitarnos la llegada con el gran Montezuma. Ellos nos han recomendado llegar en metro para evitar los atascos, ya que estaban programadas algunas manifestaciones populares para evitar que su emperador nos recibiera. Paréceme que los caciques de Culuacan y Cuyuacan, así como el de Coadlabaca y el señor de Estapalapa nos alcanzarán allá por otro camino. Si nosotros venimos en metro es por llegar cuanto antes. Yo ardo en deseos de llegar con don Montezuma; si nos ha colmado de presentes de oro, joyas y mantas desde antes de llegar, imaginad lo que tiene guardado en su palacio. Además, recordad que tenemos de nuestra parte el gran poder de la santa y vera Cruz; habremos de acabar con los infieles en estas tierras y conquistarlas para nuestro Dios y para nuestro emperador don Carlos.

Entonces don Herodoto se situó en el tiempo. Reconoció a Bernal Díaz del Castillo y a Pedro de Alvarado. Hizo conciencia que era día ocho de noviembre, y que precisamente en esa fecha del año 1519, se había producido el primer encuentro de Hernán Cortés con el gran tlatoani Moctezuma Xocoyotzin. Le parecía increíble lo que estaba viviendo. En la estación "Atlalilco" los andenes estaban vacíos, las puertas abrieron y cerraron sin que nadie las cruzara. Para entonces, a pesar de la rigidez de sus armaduras, algunos de los guerreros ya habían logrado sentarse; y los caballos, aunque iban amarrados de los tubos donde se sujetan los pasajeros, no dejaban de relinchar. La fetidez empeoraba por efecto de los excrementos de los animales. Aunque los ventiladores estaban funcionando y algunas ventanas se encontraban abiertas, se sentía la falta de aire. El profesor estuvo tentado a bajarse pues casi no podía respirar. Sin embargo, decidió continuar ya que la situación le parecía cada vez más interesante. Al dejar la estación "Atlalilco" los soldados iban bien asidos para no caer.

Don Herodoto quería una explicación a lo que estaba sucediendo. Pensó: "¿a quién le preguntaré?". Se decidió por Bernal, pues le pareció más accesible que Pedro, quien mantenía un gesto como de estatua de conquistador.

— Caballero: ¿me puede decir cómo es que subieron al metro? —a lo que Bernal le contestó:

— Pues oiga, comprando los boletos. A los animales no los querían admitir pero al vernos armados tuvieron que permitirlo. Pensamos que por ser vasallos del gran don Carlos no tendríamos que pagar nada, pero ya lo ve, de nada nos sirvió, se lleva uno sus sorpresas. Nosotros, que hemos navegado por muchos mares y guerreado en remotas tierras, nunca nos habíamos encontrado algo parecido a esto. Yo hubiera querido ir cabalgando hasta Tenustitlan pero don Hernando dio la orden de tomar el metro y aquí nos tiene. Bueno, ¿y usted qué? —terminó preguntándole abruptamente al profesor.

Don Herodoto se desconcertó con la brusquedad de Bernal y titubeó antes de contestar.

— Bue bueno, pues yo soy de aquí, precisamente nací en Ixtapalapa y vivo en el barrio de "La Purísima". Soy profesor de historia y he escrito algunos libros sobre la materia pues me gusta escribirla, como a usted.

— ¿Que qué? ¿quién le ha dicho que yo escribo la historia? Nunca lo he hecho y no tengo porqué hacerlo.

— Pues lo hará, se lo aseguro.

Bernal se carcajeó sonoramente. Don Herodoto pensó que su afirmación había resultado imprudente en esos momentos, pero de cualquier modo tenía la certeza de que su interlocutor escribiría la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, texto que el profesor conocía bien. Se encontraba en sus cavilaciones cuando el metro llegó a la estación "Escuadrón 201". Otra vez los andenes estaban vacíos, nadie subió ni bajó, lo que hizo suponer al profesor que, por seguridad, habían cerrado algunas estaciones. Vio los muros recubiertos de mosaicos de colores con las figuras de aviones, y su memoria le trajo el recuerdo de los pilotos mexicanos que durante la Segunda Guerra Mundial fueron a pelear contra los japoneses.

Al continuar el metro su recorrido, el profesor tuvo un fuerte acceso de tos que no podía controlar. Tosía y tosía cuando recibió unos golpazos en la espalda que le hicieron sentir que arrojaría los pulmones y estuvieron a punto de echarlo del asiento. Por efecto de los mismos, a don Herodoto se le acabó la tos pero también la respiración. Volteó y vio una manaza enfundada en malla de fierro que pertenecía a Pedro, quien se había sentado junto a él.

— ¿Ya pasó o necesita más? —preguntó el capitán Alvarado.

Ante tal propuesta, el profesor, que aún no podía respirar normalmente, hizo con la mano un ademán para indicar que era suficiente. Volvió a acomodarse en su asiento y apenas pudo articular una palabra:

— Gracias.

— Gracias las que da Dios, pero dónde se ha pescado usted esa influenza, mi señor —dijo Pedro.

— A la influenza le llamamos gripe, y seguramente me llegó por efecto de la contaminación —dijo don Herodoto con más claridad.

— ¿Qué habéis dicho? ¿gripe? ¿contaminación?

— Sí, señor, en el aire que respiramos tenemos muchos enemigos de nuestra salud.

— Eso suena muy extraño, usted está chalao, vamos, descanse, se sentirá mejor —dijo Pedro, que se levantó de su asiento y se acercó a Bernal. Ambos secreteaban y lanzaban miradas furtivas al profesor, quien, pensativo, consideró que sería mejor cuidarse de hablar de cosas que los guerreros españoles del siglo XVI no estaban en posibilidades de comprender.

Ya repuesto de su ataque de tos intentó, inútilmente, abrir la ventanilla que estaba sobre su asiento. Le urgía algo de aire, aunque fuera contaminado, pues seguramente era mucho mejor que aquellas miasmas irrespirables que, según parecía, no molestaban en lo más mínimo a los demás pasajeros.

Antes de llegar a la estación "Aculco", el metro dejó la vía subterránea y salió a la superficie. En ese momento los soldados exclamaron casi a coro: "¡vive Dios!". Entonces empezaron a reír sin otro motivo que el poder ver otra vez la luz del sol. A pesar de que su asiento no estaba próximo a las puertas, cuando éstas se abrieron se incorporó levemente para tratar de aspirar un poco más del aire que entraba del exterior. El nombre de la estación le evocó, como otras veces, la célebre batalla de "Aculco" donde tuvo lugar la primera derrota del ejército insurgente comandado por don Miguel Hidalgo.

Otra vez en marcha, el profesor decidió observar y escuchar a los otros pasajeros del vagón. Se dio cuenta de que, en unos asientos adelante del suyo, estaban un guerrero y una mujer. Él llevaba su brazo armado sobre los hombros de ella, quien visiblemente se movía con incomodidad por el peso que soportaba. De momento no se explicó la presencia femenina en ese contexto, no obstante, cayó en la cuenta de que se trataba de doña Marina, la compañera indígena de Hernán Cortés. Don Herodoto los veía de espaldas pero no podía escuchar lo que conversaban, por lo que prefirió acercarse a un asiento más próximo a ellos y puso atención en lo que platicaban. Se fijó que cada vez que él terminaba de decirle algo, se le acercaba a la mujer y le besaba la mejilla. Ella se resistía un poco y, al no poder evitarlo, mejor dejaba de respirar hasta que otra vez estaba a distancia del Conquistador para tomar aire.

- ¿No gustáis de mis caricias? —preguntó Cortés.

- Sí, mi señor, pero no aguanto tu olor, ¿por qué no te bañas?

— ¿Bañarme? Desde luego que no. Tampoco lo hacen mis soldados, no veis que así repelemos a nuestros enemigos. Es nuestra arma secreta para vencerlos, mejor que los arcabuces. Por todos los pueblos que hemos pasado los indios huyen de nosotros, no hay duda de que es por nuestro olor. Y como a nosotros no nos molesta pues lo uso como estrategia. Así que no se hable más de olores.

Al escuchar eso, el profesor consignó mentalmente el dato histórico de que las pestilentes emanaciones de aquellos hombres habían jugado un papel decisivo en la conquista de México. Quizá más importante que las supersticiones de Moctezuma y aún del apoyo que había recibido Cortés de los tlaxcaltecas. Le parecía inaudito que a los conquistadores no les molestara y que, aquella fetidez, se hubiera usado deliberadamente como arma. Siguió escuchando:

— Y hablando de otra cosa —continuó Cortés—, sabed que me preocupa que seamos víctimas de una traición y que nos tengan una celada cuando salgamos del metro. Espero que nuestros aliados tlaxcaltecas estén allí presentes en el momento de desembarcar. Si los papas de Montezuma le dicen que su Uichilobos desea que nos den guerra, estaremos en aprietos, y mis esforzados guerreros tendrán que batallar mucho y batirse bravosamente... ¡Uf! otra vez nos detuvimos... —dijo Hernán cuando el metro llegó a "Apatlaco".

El profesor aprovechó para aspirar cuanto pudo en el abrir y cerrar de puertas, cosa que hizo también doña Marina, quien ya tenía en su cara un color verdoso que acusaba un cierto grado de asfixia. Reemprendieron otra vez la marcha y don Herodoto siguió alerta a la histórica conversación.

— Ruego a Dios y a su Santa Madre, nuestra patrona, la virgen de los Remedios —continuó el capitán general de aquella tropa— para que hallemos con bien al tan gran señor Montezuma y que nos reciba con las consideraciones que, como vasallos de nuestro emperador don Carlos, merecemos.

Su compañera se limitaba a escuchar con gesto inexpresivo a Hernán, quien visiblemente ansioso no dejaba de invocar a todos los santos del cielo implorando ayuda para no tener problemas en lo que él pensaba que sería un encuentro decisivo. En esas consideraciones estaba cuando Pedro se le acercó por detrás y moviéndole el hombro le preguntó:

— Mi capitán don Hernando, ¿en cuál estación tenemos que apearnos? —a lo que éste contestó:

— El señor de Estapalapa me indicó que en la estación "Chabacano" habríamos de transbordar. Dejaremos este metro y allí tomaremos uno de la línea dos en dirección a "Cuatro Caminos", viajaremos hasta la estación "Pino Suárez", desde donde cabalgaremos un trecho corto para encontrarnos con el señor Montezuma.

Al decir estas palabras se hizo otro alto, esta vez en la estación "Iztacalco". Los pasajeros, a la expectativa, guardaron silencio. Después de breves instantes se continuó el viaje. Doña Marina y don Herodoto sólo tuvieron tiempo de suspirar, ya que fue mínima la brisa que recibieron. Para entonces, los caballos habían aprendido a mantener el equilibrio en los momentos de frenado y arranque del metro; igualmente los soldados, que, aún sin asirse de los tubos permanecían de pie sin problemas. A veces resbalaban al pisar alguna de las heces equinas, pero sin mayores consecuencias.

Don Herodoto observaba a su alrededor, pero principalmente concentraba su atención en Hernán. Este prosiguió su conversación con Pedro, a quien instruía para el momento del "desembarco". Llegaron a la estación "Coyuya" sin mayor novedad y, poco después de dejarla, volvió el metro a la vía subterránea. Momentáneamente hubo un completo silencio. Después, los guerreros empezaron a recitar una retahíla de jaculatorias a los santos de su devoción. Al detenerse en la estación "Santa Anita", Cortés exclamó:

— ¡Vive Dios!, pero habráse visto tal atrevimiento, mirad, capitán, mirad qué falta de respeto hacia la santa madre de nuestra santísima madre la Virgen María, cómo es posible que a tan grande santa como fue nuestra señora Santa Ana, aquí le digan Anita, como si se tratara de una mozuela, ¡qué bellaquería!, esto lo pagarán caro...

— Ya no falta mucho para apearnos —advirtió Pedro— debemos estar prestos ya que las puertas podrían pillarnos.

— Tenéis razón, capitán, avisad a los demás que estén alertas para bajar, yo daré una señal para que sepan que pisaremos tierra otra vez —dijo el capitán general y, con brillo en los ojos, agregó:— la señal será un arcabuzazo.

— Muy bien pensado, don Hernando —dijo Pedro—, de esa manera todos sabrán el momento preciso.

Después de escuchar a los capitanes, don Herodoto sintió la carne de gallina. Imaginó que iba a ser testigo de una estampida de caballos y soldados, dentro del vagón. Pensó que podría librarse del peligro que eso entrañaba si se bajaba antes de llegar a "Chabacano", sólo quedaba la estación "La Viga", así que decidió quedarse allí. Se puso de pie y, a pesar del obstáculo que significaba un caballo que había preferido viajar echado, se fue acercando a la puerta más cercana. Hernán, quien en ese momento alistaba ya su arma, reparó en el profesor. Extrañado, se levantó de su lugar y le preguntó:

— ¿Quién es usted?

Don Herodoto, maravillado de dialogar con Cortés, tartamudeó:

— So, soy Edmundo Matute, profesor de historia.

— ¿Y qué hace usted aquí?, con mis soldados.

El profesor pensó interrogarle de la misma manera, pero descartó la idea por inútil. Entonces prefirió decir:

— No se preocupe, yo me voy a bajar en "La Viga", la estación anterior a la "Chabacano".

— ¿Pero qué dice? ¿cuál viga? ¿bajarse en una viga? —preguntó Hernán y desconcertó aún más a su interlocutor.

Intervino Pedro y, dirigiéndose a su capitán, dijo:

— Ahora caigo, este hombre seguramente es un espía y quiere adelantarse para poner en sobre aviso a nuestros enemigos. No lo dejéis bajar, lo mantendremos como rehén.

Don Herodoto palideció y calló para no complicar más las cosas. Cortés lo vio de arriba a abajo y, cuando el metro se detuvo en la estación "La Viga", sujetó firmemente el brazo del profesor y dijo a Pedro:

- Bien pensado, capitán, no podemos arriesgarnos.

Cuando el metro reanudó su marcha, Alvarado ordenó al rehén:

— Sentaos donde estabais y no os mováis de ahí. De lo contrario tendremos una razón muy bravosa para entregarlo como presente a don Montezuma para que lo sacrifique a su Uichilobos.

Don Herodoto obedeció dócilmente, convencido de que lo mejor era no discutir y guardar silencio. Se sentó y empezó a sudar profusamente. Cuando Hernán estaba terminando de preparar su arcabuz, Pedro, enarcando las cejas, le dijo:

— Esto no me gusta, creo que lo mejor será que ya no hagamos el transbordo a la línea dos. Cabalguemos todo el trecho que falta, así podremos evitar una celada, o dígame, mi capitán, ¿cuál es su parecer?

— Acertáis otra vez, es exactamente lo que yo venía pensando.

Arribó el metro a la estación "Chabacano" y, al abrirse las puertas, Cortés apuntó con su arma hacia afuera y disparó provocando un terrible estruendo que Pedro festejó:

— Buen zambombazo, mi capitán —y volteó hacia los demás para gritarles—: ¡hala! ¡hala!

En el acto "desembarcaron" guerreros y caballos en tropel. El profesor quedó estupefacto, observando cómo, enardecidos, los soldados iban saliendo envueltos en una nube de humo. Con la pólvora quemada, don Herodoto pensó que el aire ya era mortífero. Cuando los perdió de vista quedó exhausto y perdió el sentido.

Al recobrarlo se encontraba en la estación "Obrera". Con los ojos desorbitados gritó: "me asfixio, aire por favor". Entonces varios pasajeros que trataban de reanimarlo lo abanicaron con distintos objetos. Él, confuso, miró a su alrededor y les dio las gracias. Ya tranquilo, don Herodoto se dio cuenta que la fiebre lo había hecho delirar. Cuando el metro pasó por las estaciones siguientes, observó el cotidiano movimiento de subida y bajada de pasajeros. Una vez repuesto, revisó sus apuntes sobre la clase que ese día impartiría. Se trataba de la entrada de Cortés a México Tenochtitlan según cuenta Bernal Díaz del Castillo en su famoso texto. El profesor se preguntó en su interior: "¿cuál será realmente la historia verdadera...?", y esbozó una sonrisa.

El metro terminó su recorrido y llegó a la estación "Garibaldi". Don Herodoto bajó del vagón y, ya en la calle, escuchó comentarios sobre los conflictos de tráfico debidos a la tumultuosa manifestación que se estaba realizando en el Zócalo. Imaginó que así habría estado cuando el encuentro entre Moctezuma y Cortés. Se alegró de haber viajado en metro y se dirigió a la escuela con los ánimos de siempre. Recordaba cada detalle de su delirio, pero sobre todo la fetidez que había tenido que soportar. Resolvió investigar en los archivos sobre el arma secreta de los conquistadores; quizá eso haría posible conocer la historia verdadera.