En la base de la cruz se aprecian dos lápidas funerarias, tal vez rescatadas y reubicadas aquí, de las que llama la atención la de la derecha, dedicada a las hermanas Consuelo y Josefina Morgado.

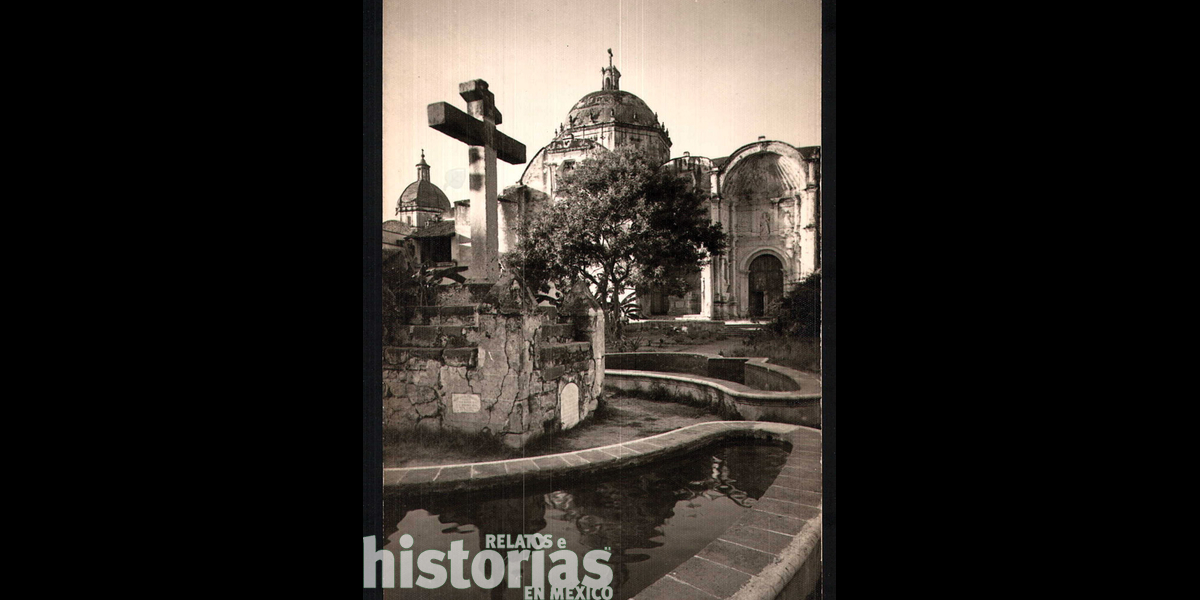

Cualquier visitante que recorra el gran atrio de la catedral de Cuernavaca notará que la cruz atrial no se encuentra, como en tantos otros monasterios, en la parte central, sino que está a un costado, en el jardín, frente a la puerta lateral de la capilla de la 3ª Orden de San Francisco de Asís y la capilla abierta. Una antigua tarjeta postal firmada por el fotógrafo jalisciense Mauricio Yáñez, probablemente de mediados de la década de los treinta del siglo pasado, nos deja ver que en algún momento se le colocaron fuentes que la rodeaban, posiblemente después de que se clausurara el camposanto. En la base de la cruz se aprecian dos lápidas funerarias, tal vez rescatadas y reubicadas aquí, de las que llama la atención la de la derecha, dedicada a las hermanas Consuelo y Josefina Morgado.

Es probable que aquel que se percate de la presencia de esta lápida se pregunte quiénes serían estas pequeñas e imagine el vacío y la tristeza que habrán dejado en esa familia. ¿Habrán tenido más hijos sus padres? ¿Qué habrá sido de su vida tras este nefasto suceso? ¿Les habrá sobrevivido algún hermano?

Víctima de la escarlatina

La pequeña Consuelo se sentía mal, le dolían la cabeza y la garganta; también tuvo una fiebre que la dejó en cama. Doña Ángela Montes de Oca, la madre, debió pensar que solo se trataba de una gripa pasajera, pero cuando apareció el sarpullido en el cuello y el pecho, mandó llamar al médico de la familia, el doctor Miguel Cruz, quien le dio la funesta noticia: era escarlatina.

El doctor Cruz tenía conocimiento de un novedoso tratamiento introducido a México por el doctor Samuel Hahnemann, el cual había tenido gran éxito en Europa Central tras el brote de una forma especialmente agresiva y virulenta de cólera que se volvió epidémica en Inglaterra y otros países del Viejo Continente, donde la tasa de mortalidad infantil fue inusualmente alta. Cruz era homeópata, uno de los pocos que había en Cuernavaca en aquellos años de la década de 1870.

Tras identificar la enfermedad de Consuelo, es probable que la madre haya acudido a los remedios conocidos y primero le haya frotado agua sedativa por todo el cuerpo (preparada con amoníaco líquido, aguardiente de alcanfor, sal y agua) y pomada alcanforada. También era común espolvorear alcanfor entre el colchón y la sábana para aliviar el sarpullido; además le debieron dar tisanas de borrajas para ayudarle a tragar bolitas de alcanfor.

A las niñas pequeñas como Consuelo se les trataba de tener un grueso pedazo de alcanfor cerca de la boca. Se les daba polvo de acíbar cada cuatro días o en su lugar una cucharada grande de jarabe de achicoria. Por las mañanas se les hacía una lavativa vermífuga de ruda, ajenjo o artemisa, entre otras plantas. Pero a diferencia de lo que le habían aplicado, el tratamiento del doctor Cruz consistía en pequeñas dosis de belladona (jugo de estramonio –Datura stramoniu–, también conocido como hierba del diablo, higuera loca o toloache).

Doña Ángela debió quedarse junto a su niña todos esos días, en espera de que el milagro ocurriera. De nada sirvió… La madrugada del 1 de marzo de 1878, a la 1:30, Consuelo Morgado murió en su casa, ubicada en el número 1 de la calle Chichicastitla, en Cuernavaca. Tenía seis años de edad.

Su padre, don José María Morgado, desolado, se presentó a las diez de la mañana ante el juez del Registro Civil, acompañado de sus amigos José María Gutiérrez y José Cervantes, quienes fueron sus testigos. De acuerdo con el libro de defunciones correspondiente al periodo 1887-1878, sabemos que el cuerpo de la niña fue inhumado en el cementerio de la parroquia de Cuernavaca.

Duelo familiar

El golpe para la familia Morgado debió ser terrible y a este se le sumaría otro más: un mes y medio después, el lunes 22 de abril, a las 11:00 de la mañana, se unió a Consuelo su pequeña hermana, Josefina, de apenas año y medio de edad. El fin de semana su salud había empeorado a causa de una pulmonía que también atendió el doctor Cruz.

Esta vez acompañado por su colega Ausencio Cisneros, sastre como él, don José María Morgado volvió a presentarse ante el Registro Civil. El juez extendió la boleta 179, asentada en el mismo libro de defunciones, para que pudieran enterrar a su otra pequeña en el cementerio de la parroquia, junto a su hermana.

Varios días pasaron antes de que la niña fuera sepultada. Tal vez la retrataron en alguna fotografía, tan de moda en esos días, para que le quedara a la familia como recuerdo. Lo que sí es que se tomaron el tiempo para velarla.

Con fecha del 26 de abril de 1878, ambas niñas aparecen registradas en el archivo de defunciones del Sagrario de Cuernavaca. Las pequeñas fueron depositadas en el cementerio de la catedral. Se les colocó una pequeña lápida de mármol donde aparecen sus nombres. No entendemos por qué razón la única fecha de defunción que figura es la de Consuelo. Para recordarlas, los padres mandaron grabar este epitafio:

De dos tiernas niñas la muerte no aterra

A que pues el llanto y el fúnebre duelo

Pensemos tranquilos que dejan la tierra

Para ir á entonar sus cantos al cielo.

Recuerdo que perdura

Todavía hoy es posible apreciar la lápida adosada a la cruz atrial de Cuernavaca, misma que ha sobrevivido al paso del tiempo, a pesar de las remodelaciones que ha sufrido el atrio. Parte de la lápida se encuentra actualmente por debajo del nivel del piso, lo que dificulta la lectura del último verso del epitafio.