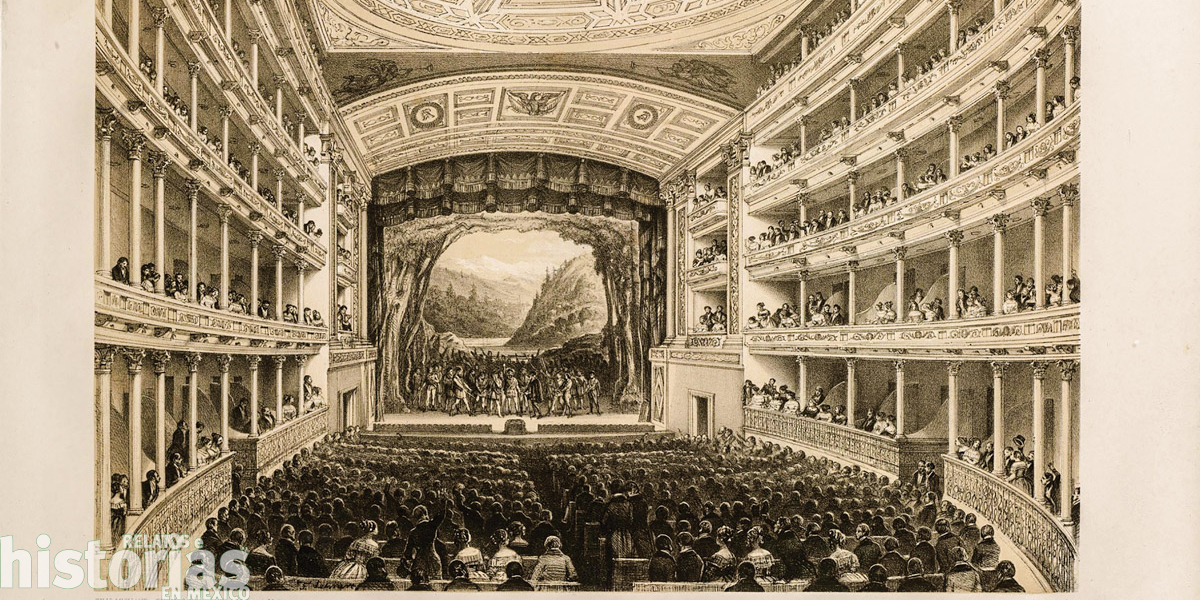

Una de las innovaciones del Gran Teatro Nacional fue la funcionalidad y estética de los accesos y otros espacios, lo que exaltaba la belleza del conjunto. Los bellos interiores, varias veces remodelados en sus detalles para garantizar la mayor de las comodidades, eran con frecuencia elogiados por el público asistente. Con el tiempo, la iluminación también evolucionó hasta llegar a ser eléctrica.

El Gran Teatro Nacional fue calificado por cronistas, historiadores y arquitectos como el edificio más hermoso de Ciudad de México, uno de los mejores construidos y en el que se presentaba “lo mejor de lo mejor” en cuanto a cantantes y compañías nacionales y extranjeras, con repertorios de obras líricas, dramas, óperas y comedias.

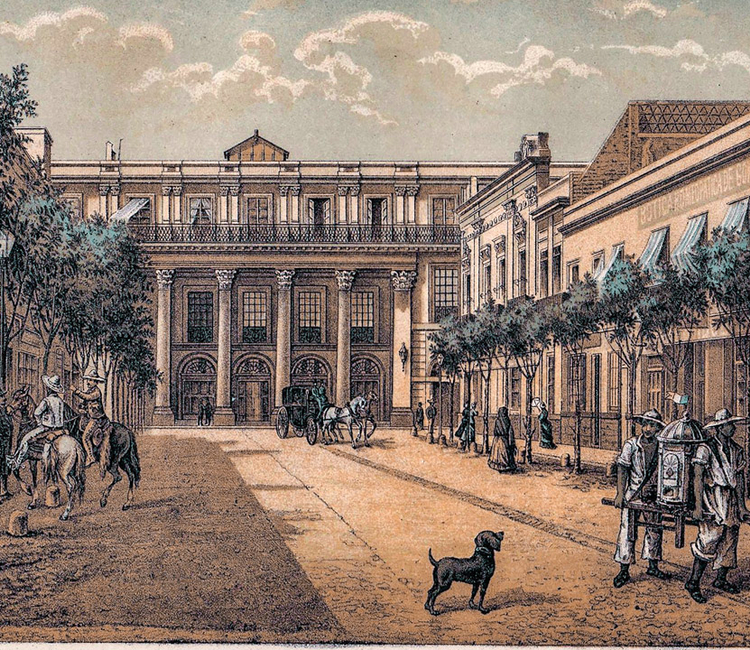

Durante sus casi seis décadas de existencia (1844-1901), atravesó diversas vicisitudes políticas que fueron la causa de que cambiara de nombre: se llamó Gran Teatro de Santa Anna, Teatro Vergara, Gran Teatro Imperial y finalmente Gran Teatro Nacional en la época porfiriana. Era además un complejo arquitectónico de estilo neoclásico en el que predominaban las líneas verticales, la ausencia de color y el rechazo a elementos, formas y volúmenes decorativos innecesarios. Lo distinguían la estabilidad, higiene, comodidad y utilidad social. También lo integraban tres zonas intercomunicadas: teatro (el área más importante), hotel y restaurante.

El Teatro Nacional –decía en 1908 el ilustrado Manuel G. Revilla– fue la mejor obra del arquitecto Lorenzo de la Hidalga y el único edificio del México independiente que, por su magnitud, importancia y la rara perfección con que llegó a ejecutarse, pudo competir con los admirables templos y palacios heredados del Virreinato novohispano.

El exterior del Teatro Nacional atraía grandemente a pesar de su severa sencillez, exenta de toda ornamentación inútil, y a pesar también de no presentar ningún remate anguloso en el centro. Por sus dimensiones, sólida construcción y estabilidad –indicaba el ingeniero Manuel Francisco Álvarez en 1906– era digna de equipararse con la Scala de Milán (Italia) y con el Teatro de Burdeos (Francia). Asimismo, a don Lorenzo de la Hidalga valía compararlo con los mejores arquitectos europeos.

Además, era el centro más apropiado –según Antonio García Cubas– para los espectáculos líricos, dramáticos y coreográficos de pomposo aparato, así como para los grandes festivales, patrióticas funciones y bailes de máscaras que hacían las delicias de la sociedad mexicana.

Un gran arquitecto

El Gran Teatro Nacional fue producto del pensamiento y creación de dos significativos visionarios en la historia de la arquitectura mexicana y prominentes personajes de la época: Francisco Arbeu (1796-1870), empresario guatemalteco establecido en México poco después de iniciada la guerra de independencia y quien, tras veinte años de negocios en la construcción de vías férreas, logró amasar una considerable fortuna, y el arquitecto español Lorenzo de la Hidalga y Musitu (1810-1872), quien, formado en la Academia de San Fernando de Madrid, reafirmó su formación neoclásica en Roma y en la Ècole Polytechnique de París (1836), donde su afamado maestro Jean-Nicolas-Louis Durand, arquitecto, profesor y teórico de la arquitectura, ejerció gran influencia en él.

De la Hidalga trabó amistad con los prestigiosos arquitectos Henri Labrouste, su profesor, con quien trabajó en su taller –considerado el centro de enseñanza neoclasicista más importante de Francia–, así como con Edmundo Blanc y Eugène-Emmanuel Viollet- le-Duc, de los que aprendió algunos principios de la arquitectura funcionalista o racionalista.

En 1838 De la Hidalga llegó a Ciudad de México invitado por los acaudalados comerciantes Ana Ramona de Icazbalceta y Musitu, prima materna, y su esposo, Eusebio García Monasterio. Al poco tiempo contrajo matrimonio con su sobrina Ana García Icazbalceta, hija de su prima y hermana del eminente historiador Joaquín García Icazbalceta. Luego estableció la Academia de Arquitectura, Dibujo y Matemáticas, con la que alcanzó una excelente reputación profesional, económica y social.

Realizó obras y proyectos como el mercado de la Plaza del Volador (donde actualmente se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación), la cúpula del templo de Santa Teresa la Antigua (hoy calle de Primo de Verdad núm. 8, en el Centro Histórico), y el proyecto de monumento a la Independencia para la Plaza Mayor, del cual solo quedó el zócalo.

De la Hidalga fue académico de mérito de la Academia de San Carlos, profesor de arquitectura civil e hidráulica en el Colegio Militar y presidente de la sección de Bellas Artes de la Comisión Científica, Literaria y Artística de México. A finales de 1850 no solo era dueño de dos enormes casas en la capital, sino también de dos haciendas en el sur de Puebla: la de San Lucas Matlala, en Huaquechula, y la de San Juan Colón, en Izúcar de Matamoros.

La construcción

Hacia 1840, en la capital mexicana había pocos teatros. La mayoría era de madera y el único de mampostería era el Teatro del Coliseo Nuevo, después llamado Teatro Principal. Con el fin de enaltecer a México, al gobierno de Antonio López de Santa Anna y embellecer la ciudad, Francisco Arbeu planeó financiar la edificación de un teatro que superara en modernidad y lujo al Coliseo Nuevo.

Entonces propuso al presidente Santa Anna realizar la obra y este lo apoyó, atraído por el hecho de que una empresa de tal magnitud realzaba su gobierno “moderno y progresista”, y mostraría a las principales ciudades europeas que México estaba a la altura de ellas. También porque empataría con la visión tanto europea como americana de que los teatros eran los recintos que reflejaban el alto nivel cultural de un país. Tras un concurso de proyectos, en 1841 seleccionaron el del arquitecto De la Hidalga.

Cuenta Enrique de Olavarría y Ferrari, en su Reseña histórica del teatro en México, que la prensa de la época dio razón de ello: “Don Antonio López de Santa Anna, ganoso de engrandecer y hermosear a México, amigo del arquitecto Hidalga, aprobó la elección y los planos y prestó eficaz ayuda a Arbeu, buscándole por sí mismo capitalistas que adquiriesen el derecho de propiedad a determinadas localidades del futuro teatro”.

A inicios de 1842 arrancó la construcción del Gran Teatro Nacional con una fastuosa ceremonia a cargo de Santa Anna, Arbeu y De la Hidalga ante la presencia de distinguidos políticos, militares y residentes capitalinos. Fue inaugurado en 1844, en plena época de carnaval, con un concierto ofrecido por el célebre violoncelista alemán Maximiliano Bohrer. Estuvo situado sobre la calle Vergara (hoy Bolívar, en esquina con la después llamada 5 de Mayo), justo en el centro de la zona comercial y empresarial de la ciudad.

Al día siguiente de la inauguración, reporta Olavarría y Ferrari: “Desde mucho antes de la hora señalada para la función, se hallaban las puertas asediadas por numerosa y lúcida concurrencia que ansiaba el momento de saciar su curiosidad de ver acabada y en todo su esplendor una obra tan universalmente deseada. Esta obra llena el mayor vacío que se notaba en los monumentos públicos de nuestra capital, y ya de hoy más podremos decir con orgullo que poseemos un teatro que, por su belleza y capacidad, puede competir con los mejores de Europa. El público quedó sumamente complacido con la hermosa estructura que ha sido erigida para su recreo, y así lo manifestó con los entusiastas y prolongados aplausos que prodigó a los señores Arbeu e Hidalga, obligándolos a presentarse repetidas veces en el escenario”.

Novedad arquitectónica

El Gran Teatro Nacional ocupa un lugar significativo en la historia de la arquitectura de teatros en México, pues fue una de las primeras edificaciones en las que se incorporaron los conceptos de comodidad, utilidad, armonía, simetría y economía.

Con un costo total de 351,000 pesos, sus medidas fueron: 42 metros de fachada, 17.65 de alto y 98 de profundidad. Realizado en mampostería, ostentaba puertas de hierro y pisos enladrillados; sus amplios espacios interiores, pasillos, corredores y escaleras permitían una adecuada ventilación y bienestar. Durante sus primeros cuatro años de vida estuvo alumbrado con aceite, con gas hidrógeno desde 1846, y en 1891 con luz eléctrica.

La zona central de este notable complejo daba acceso al teatro, que tenía capacidad para “2,395 escuchas, sin contar los discretos palcos de luto para ponerse a salvo de la murmuración pública”. Significó casi 658 lugares más que los que tendría el Palacio de Bellas Artes, distribuidos en veinte filas de butacas en la sala de luneta, diez plateas de lujo, 75 palcos repartidos en tres pisos, doscientos asientos de balcón y setecientos de galería.

Causaron admiración las amplias escalinatas y pasillos, las butacas de caoba con cojines de tafilete rojo, las cómodas salas de luneta, la zona de anchos palcos con antepechos de madera estucada y dorada, y el área de plateas.

El telón principal –de boca– fue decorado con una representación de la gran plaza central citadina con la proyectada Columna de la Independencia y dos fuentes monumentales, mientras que el telón de entreactos lo adornaron tres grandes medallones con imágenes de las musas Melpómene (canto), Talía (comedia) y Terpsícore (danza). Los cantantes de ópera y los cómicos (actores y actrices) tenían a su disposición 32 camerinos.

Del lado izquierdo, ocupando todo el segundo nivel, se hallaba el hotel, exclusivo para las compañías teatrales. Del lado derecho, el restaurante abierto al público. El inmueble incluía una serie de novedosos servicios como galería de arte, cafetería, nevería, sala de billar, guardarropa y sus tres exclusivos salones: para fumar, el de descanso y el de fiestas.

Los diarios dieron fe del asombro que causaron a los usuarios las tres novedosas áreas no conocidas hasta entonces en la arquitectura mexicana de teatros: un vestíbulo diseñado a fin de que el público pudiera salir a recrearse en los intermedios y para resguardarlo de los cambios bruscos de temperatura al salir, el cual estaba techado con una bóveda de cristales emplomados y ofrecía una iluminación directa muy agradable; un pórtico principal, integrado a la fachada, para arribo y desalojo del teatro, como taquilla y lugar de protección contra las inclemencias del tiempo; y la sala de lunetas, con su doble uso: como zona de espectadores y como salón para fiestas y bailes significativos. Aparte, su forma de herradura permitía magnífica visibilidad y excepcional acústica.

En 1856 la empresa de los hermanos Mosso reparó el teatro: retocó decoraciones, amplió el escenario y pintó un nuevo telón de boca con representaciones del Patio de los Leones de la Alahambra de Granada, de España.