El proyecto de Constitución entregado por don Venustiano al Congreso constituyente era liberal y restaurador. Miraba a la carta magna de 1857, aunque buscando suprimir sus errores de funcionamiento.

Trabajo, educación y religión

El proyecto de Constitución entregado por don Venustiano al Congreso constituyente era liberal y restaurador. Miraba a la carta magna de 1857, aunque buscando suprimir sus errores de funcionamiento. La única reforma fundamental del proyecto de Carranza era respecto a que la Constitución de 1857 preveía un ejecutivo débil, condición que, según una convicción generalizada, había desembocado en la dictadura. Tanto Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada como Porfirio Díaz no habían encontrado otra forma de gobernar que violentarla en el fondo, aunque respetándola en la forma.

Carranza propuso en lugar de eso un Ejecutivo fuerte, capaz de sortear las emergencias del momento y garantizar, por consecuencia, confiada de su propia fuerza, la existencia real de los otros poderes, la soberanía de los estados y las libertades municipales. Estos temas, que obtuvieron el respaldo de los radicales y quedaron consagrados en el artículo 80, que depositaba el “Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo”, el presidente; y sobre todo, en el artículo 89, que daba al presidente diecinueve facultades y obligaciones específicas, entre las que destacan las de nombramientos y remoción, libre o condicionada, de los miembros del gabinete, los diplomáticos y los oficiales superiores del Ejército y la Armada; la de “disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente [...] para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”; y la de “dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las potencias extranjeras, sometiéndolos a la ratificación del Congreso federal”. Los artículos 115 a 120 fortalecen esta nueva fuerza del Estado.

Los jacobinos no se opusieron a estas propuestas. Los debates iniciaron con la discusión del artículo 5º, que en la Constitución de 1857 establecía la libertad de trabajo y prohibía los trabajos forzados, cosa que mantenía el proyecto de Carranza (aunque el artículo 72 concedía al Congreso de la Unión facultades para legislar en materia laboral). La redacción del 5º generó creciente insatisfacción, hasta que el diputado obrero Héctor Victoria propuso que se formara una comisión que escribiera un artículo que sí atendiera las demandas revolucionarias. Los “renovadores” intentaron oponerse con purismos jurídicos, argumentando que las constituciones sólo deben contener lineamentos generales, pero fueron derrotados por argumentos políticos contundentes.

Finalmente, la libertad de trabajo, como una de las garantías individuales, quedó tal como la propuso Carranza en el artículo 5º, pero se añadió un largo y detallado artículo 123 que por sí solo formaba un título de la Constitución: “Del trabajo y la previsión social”.

Pastor Rouaix y José N. Macías encabezaron la comisión encargada de redactar el nuevo artículo que elevó a rango constitucional los derechos de los trabajadores, estableciendo y regulando el derecho de huelga, la jornada de ocho horas, la fijación de un salario mínimo, reparto de utilidades, medidas de seguridad, despido sólo por causas justificadas, protección a las madres, abolición del peonaje por deudas, mecanismos de arbitraje para dirimir los conflictos entre trabajo y capital y otras estipulaciones que hicieron del 123 el artículo constitucional más avanzado de la época.

Además de eso, los constituyentes otorgaron al Estado (a través del poder Ejecutivo federal, es decir, el presidente) el papel de mediador en las relaciones obrero-patronales, al asignarle la facultad de autorizar la constitución de las organizaciones laborales y, también, la capacidad de dictaminar sobre la legalidad o no de sus huelgas. Es decir, los constituyentes recogieron las demandas más sentidas del movimiento obrero, cuya tradición arrancaba en el siglo XIX y pasaba por el magonismo y la experiencia anarcosindicalista de los años más violentos de la revolución. Pero la materialización de los derechos laborales que establecía la nueva Constitución dependía de la actuación del Ejecutivo federal.

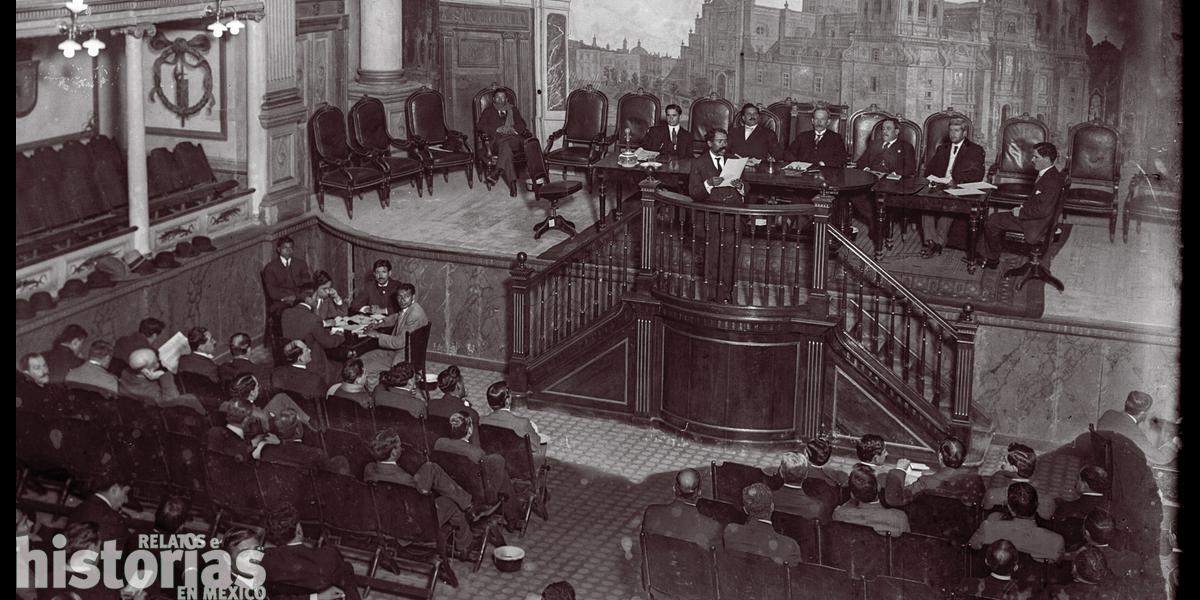

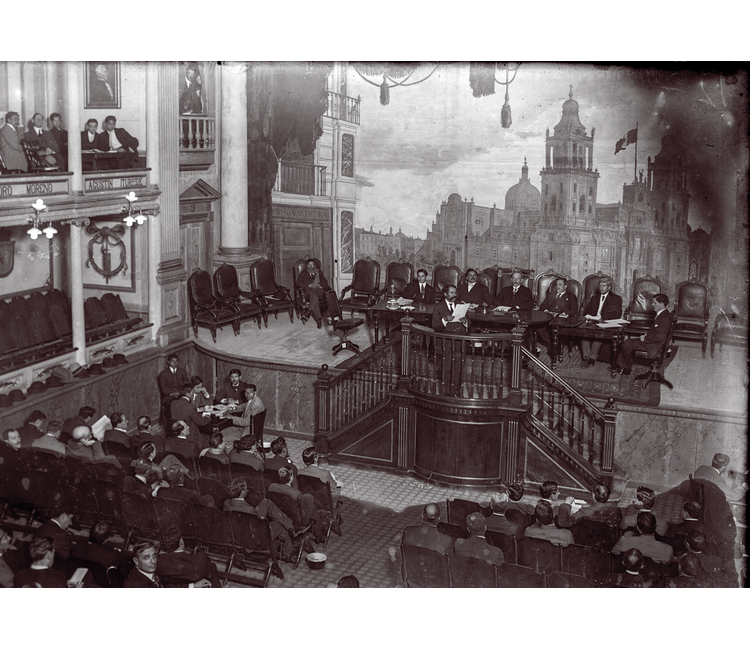

El artículo 3º –que provocó la más enconada y prolongada serie de discusiones en el Congreso, a una de las cuales asistió el propio Carranza–, a su vez, fue la continuación natural de la batalla que habían librado los liberales contra la Iglesia durante el siglo XIX. La propuesta de don Venustiano retomaba casi textualmente la Constitución de 1857, que garantizaba la libertad de creencias y la educación laica en las escuelas oficiales y mantenía las restricciones al clero al prohibir que tuviera propiedades y que pudiera hacer manifestaciones de culto fuera de los recintos religiosos. Los jacobinos –muchos de los cuales eran notorios anticlericales– la consideraron muy tibia y plantearon ir más allá de las leyes de Reforma e imponer nuevas restricciones al clero católico, al que consideraban uno de los más perniciosos enemigos del proyecto revolucionario y un obstáculo para el progreso del país. Así, presentaron un nuevo artículo en el que proponían que la educación primaria fuera laica, obligatoria, gratuita, y una responsabilidad del Estado el garantizar su impartición. El clero no podría impartir educación religiosa en las escuelas particulares y éstas tendrían que someterse a la vigilancia oficial.

En los artículos 3º y 130, el liberalismo jacobino, renovado y fortalecido por la revolución, dio un paso más en la subordinación de la Iglesia católica al Estado mexicano, reafirmó las disposiciones anticlericales de la Reforma y puso fin a la convivencia y a la violación de la legislación que caracterizaron la relación entre el poder civil y el religioso durante el Porfiriato. El Estado que surgía de la revolución, y particularmente el grupo que impuso su mayoría en el constituyente, prohibió expresamente al clero católico la posibilidad de impartir enseñanza y, al negarle personalidad jurídica, prohibirle la actividad política y la adquisición de propiedades, proscribir las órdenes monásticas y establecer como obligación a los sacerdotes seguir la reglamentación oficial, asestaron una fuerte derrota a la Iglesia católica.

El poder del Estado… y del presidente

Pero sin duda, la mayor revolución jurídica de la nueva Constitución quedó plasmada en el artículo 27, en cuya redacción participaron, entre muchos otros, Francisco J. Múgica, quien diseñó el primer reparto agrario de la revolución constitucionalista, en agosto de 1913; y Pastor Rouaix, quien como gobernador de Durango expidió ese mismo año la primera ley agraria de la Revolución que tuvo efectos prácticos. Rouaix y Múgica impugnaron el texto del proyecto de Carranza y, con la experiencia del artículo 123 discutido previamente, lograron que se integrara una comisión que tenía entre sus asesores a Andrés Molina Enríquez, uno de los mayores expertos en la cuestión agraria del país (la concentración de la tierra en pocas manos y el despojo de las mayorías), al que había llamado en su libro clásico de 1909 (Los grandes problemas nacionales), el primero de los “problemas de orden primordial”.

El proyecto redactado por la comisión establecía que la propiedad de las tierras y aguas correspondía originariamente a la nación, la cual tenía el derecho de transmitir su dominio a los particulares, constituyendo la propiedad privada, que podía ser expropiada por causa de utilidad pública y mediante indemnización. La nación tenía el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dictara el interés público, por lo que se fraccionarían los latifundios para desarrollar la pequeña propiedad, y se dotaría de tierras y aguas a los pueblos que carecieran de ellas.

El mismo artículo establecía que corresponde a la nación el dominio directo del subsuelo; que sólo los mexicanos tienen derecho a adquirir el dominio directo de tierras y aguas, pero el Estado puede concederlo a extranjeros cuando renuncien a la protección de sus gobiernos. También declaraba nulas todas las operaciones de deslinde y concesión de tierras, hechas a partir de 1856, que hubieran privado de sus bosques, tierras y aguas a los condueñazgos, pueblos, comunidades y demás colectividades de una población. Las reglas y mecanismos para la explotación de las riquezas del subsuelo permitieron regular y poner límites a las todopoderosas compañías extranjeras que las explotaban.

De ese modo, los campesinos derrotados en los campos de batalla triunfaron en el artículo 27 constitucional, que además concilió los intereses de los norteños, inclinados a la pequeña propiedad individual, y los del centro y sur, partidarios del ejido, como la Constitución llamó a la totalidad de las tierras de los pueblos o comunidades, de propiedad común o colectiva, abandonando el anterior sentido del término, que refería únicamente a ciertas tierras de uso común para los ganados.

Pero como ocurrió con el artículo 123, este novedoso texto ponía en manos del Estado y, sobre todo, del presidente de la República, el formidable poder de decidir cómo, cuándo, a quiénes y en qué proporción debía repartirse la tierra y de definir las modalidades para la explotación del subsuelo. Es cierto que los constituyentes tuvieron la sensibilidad de recoger las demandas y las experiencias de los numerosos grupos campesinos y obreros que participaron en la revolución y, particularmente, las que habían desarrollado zapatistas y villistas. La diferencia de esas propuestas con el artículo 27 estribaba en el hecho de que aquellos impulsaban una revolución agraria desde abajo, inmediata y con las comunidades campesinas armadas para defenderla. La reforma agraria que surgió en el constituyente fue, en cambio, una reforma desde el Estado, llevada a cabo gradualmente por la vía institucional y como una concesión a las comunidades campesinas, que tenían que solicitar la restitución o dotación de tierras y esperar el proceso establecido por las leyes para obtener una resolución, que podía ser favorable o no.

En conjunto, la Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917 dio forma a un Estado que se convertía en el gran actor de la vida política y en árbitro de las esferas económica y social, mediante la reivindicación de las reformas sociales y la elevación a rango constitucional de los derechos sociales, haciendo de su responsabilidad la vigilancia de su cumplimiento y asumiéndolos como programa de gobierno.

Desde luego, esa transformación se llevó a cabo a través de un proceso que culminó a mediados del siglo XX, pero cuyos cimientos fueron establecidos por la Constitución de 1917, que dotó al Estado y particularmente a su jefe, el presidente de la República, de un enorme poder y facultades para regir buena parte de los destinos nacionales. Así, el que resultó de la revolución fue un Estado benefactor, interventor, regulador y conductor de la economía, con la capacidad de controlar, subordinar y movilizar a los sectores populares gracias a la enorme legitimidad que le dio su origen revolucionario y su facultad para llevar a cabo la reforma agraria, ofrecer la educación pública y velar por los derechos de los trabajadores.

Esta publicación sólo es un fragmento del artículo "Nace la Constitución de 1917" del autor Pedro Salmerón Sanginés, que se publicó íntegramente en Relatos e Historias en México, número 102.