Violencia, crímenes e inseguridad en la capital mexicana

Una constante histórica de Ciudad de México, su lado ominoso y sobrecogedor que constituye desde tiempos muy remotos lo que se podría denominar su leyenda negra, ha sido la violencia de sus calles y la inseguridad que se respira en ella. Las primeras décadas de la nación recién emancipada en 1821 no fueron la excepción.

Expresadas por las más diversas voces, en esos años abundaron las referencias a la cantidad de robos y asesinatos cometidos por “malhechores que infestan la ciudad y los caminos”. Estas fueron también la veta para una vasta literatura impresa en hojas volantes de amplio consumo popular: las llamadas “ejecuciones de justicia” de algún delincuente, una forma de “vindicta pública” que se difundía generalmente en el lugar del crimen.

Asimismo, dieron lugar a parte de la novelística más representativa y trascendente –junto con el romanticismo y la picaresca– del siglo XIX, con obras conocidas por generaciones de mexicanos que dieron fe de la gravedad del fenómeno, como Los bandidos de Río Frío de Manuel Payno; Astucia. El jefe de los hermanos de la Hoja o los charros contrabandistas de la Rama, de Luis G. Inclán; El Zarco de Ignacio Manuel Altamirano; o El libro rojo, escrito por Vicente Riva Palacio y el propio Payno, el cual reúne la crónica de los asesinatos más famosos ocurridos en México.

Tipografía del peligro

Se llegó a configurar en la ciudad una peculiar topografía: la del peligro, reconocible por las casas ruinosas y vecindades inhóspitas, o por el “sal si puedes” de sus callejuelas y rinconadas, resguardo de la delincuencia y fragua de crímenes. Tiempo atrás, Hipólito de Villarroel, autor de Enfermedades políticas que padece la capital de esta Nueva España, escrito entre 1785 y 1787, y publicado por Carlos María de Bustamante en 1830, se refería a los barrios como “un bosque impenetrable lleno de maldad y peligro [...] una cueva de malhechores”, y habitados por un populacho “rebelde, osado, insolente, desvergonzado y desarraigado”.

Semejantes aprensiones y temores se expresaron en los tiempos republicanos con respecto a Santa Ana, San Sebastián, Santo Tomás la Palma, San Pablo y otros barrios de la capital. Se conformaron zonas en las que la propia policía no osaba penetrar, a riesgo de ser desarmada o quedar maltrechos sus agentes. Aunque esto no solo acontecía en los alejados suburbios, como era de suponerse, sino aun en los vecindarios más próximos a la Plaza Mayor, sede de las altas autoridades nacionales y locales.

Vecinos del barrio de Loreto, donde hoy se localiza el antiguo templo y colegio de San Pedro y San Pablo (en la esquina de la calle del Carmen y San Ildefonso, actual sede del Museo de las Constituciones), que alguna vez albergó a la primitiva Cámara de Diputados, se quejaban de que:

“Jamás se ve una patrulla por esta parte de la ciudad, jamás se ve un soldado de policía; parece que ella no pertenece a la capital; parece que la vara de la justicia no alcanza así a esta porción no pequeña de la ciudad. Esta circunstancia ha dado el resultado de que cuanto se roba se deposita por este rumbo, cuantos criminales burlan la vigilancia se ocultan en él y en fin por aquí los más famosos marcados con esa nota por la opinión pública, se pasean libremente y sin temor de ser sorprendidos, gozando de su libertad y disfrutando a la vez de lo que impunemente han arrebatado al inerme, a los habitantes pacíficos.”

¿De quién era la responsabilidad?

La ciudad de las élites no escapó a la extendida inseguridad pública, por lo que, desde horas tempranas del nuevo país, el presidente de la regencia, el general Agustín de Iturbide, se mostraba alarmado ante los “escandalosos hechos públicos de heridos, muertos y robos” perpetrados en la capital, por lo que conminaba a sus autoridades a activar medidas tendientes a contenerlos. En sustancia, la misma queja se reproduciría constantemente durante la República Centralista (1835-1846).

En octubre de 1845, el prefecto de México, Francisco Ortiz de Zárate, transmisor de la preocupación presidencial sobre el problema, expresaba ante los miembros del ayuntamiento que era “vergonzoso, muy vergonzoso que en la capital de la República Mexicana, en la ciudad de la residencia de las primeras autoridades y de los agentes diplomáticos de las naciones amigas no haya seguridad y se vean pulular por las calles al asesino y al ladrón y al vago, con mengua y desprecio del concepto que deberíamos tener ante las naciones civilizadas y sus agentes”. En su concepto, a la indiferencia y quietismo del concejo municipal se atribuía el

“escandaloso y lamentable estado de inseguridad a que por desgracia se halla reducida esta populosa ciudad, hasta el punto que llegará y no muy tarde el caso de que tengamos cerrados de día nuestros hogares para custodiar nuestras propiedades y el reposo de nuestras caras familias, el que no podamos transitar las calles ni aun a la mitad del día, sin ser asaltados, como se han dado varios casos, y en el que nos sea preferible abandonar la sociedad acobardados por las masas organizadas de ladrones sin hallar un asilo que nos preste seguridad [...] [que] ese porvenir funesto arredra, no puede dudarse supuesto el progreso del desenfreno del vicio, y los ningunos medios que se ponen para contenerlo.”

A decir de Ortiz de Zárate en su reconvención a los miembros del cabildo, entre las causas de la aparición y persistencia del problema estaba la pasividad de las autoridades encargadas de procurar la seguridad pública. En deslinde de la responsabilidad, una comisión municipal especial, compuesta entre otros por el alcalde José María Lafragua, decía que el “abatimiento de todos los giros, la horrible miseria que como precisa consecuencia aqueja a nuestro pueblo y la inmoralidad que merced a las revueltas políticas ha contaminado a todas las clases, son las causas de los robos, riñas y asesinatos que tan frecuentemente se cometen”.

Ciudad de crímenes

La prensa y la voz popular dieron cuenta en aquellos días de varios crímenes y asaltos notables por la crueldad con que fueron consumados o la posición social de las víctimas. Entre ellos, los atroces asesinatos del celebrado paisajista inglés Florencio Egerton y el de su joven amante –preñada, violada y tasajeado su vientre–, cuyos cadáveres fueron encontrados en el camino a Tacubaya.

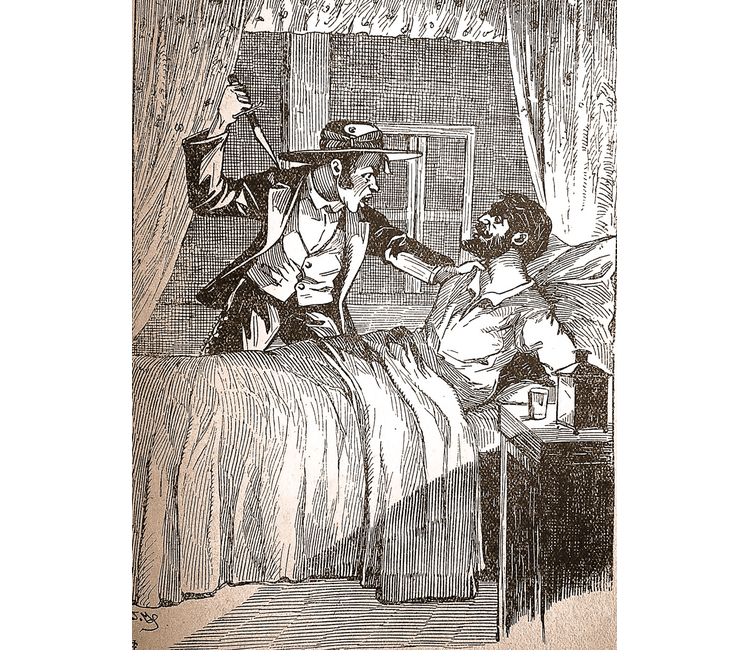

Otra víctima fue el cónsul de Suiza en México, Carlos Mairet, muerto en su residencia de Puente de Alvarado por una cuarteta de asaltantes, de los que uno, el primero en introducirse a la casa, iba disfrazado de fraile. Otro caso fue el del político liberal Juan de Dios Cañedo, orador ocurrente, diputado a las Cortes españolas de 1820 y en los Congresos nacionales, así como ministro de Estado con Antonio López de Santa Anna. Él fue ultimado de 37 puñaladas la tarde de un Viernes Santo en su cuarto del hotel La Gran Sociedad, ubicado en la esquina de Espíritu Santo (hoy Isabel la Católica) y Tlapaleros (16 de Septiembre).

Pero la causa más célebre, por su vínculo con el poder, fue el proceso seguido en 1839 en contra del ayudante del presidente Santa Anna, el coronel Juan Yáñez, y sus cómplices los verdaderos bandidos de Río Frío y autores de varios asaltos y crímenes. Entre muchos otros casos, resultaron implicados en el asesinato del cónsul suizo y trascendió que guardaban sus “herramientas de trabajo” –ganzúas y armas– y el fruto de sus latrocinios en alguna habitación de Palacio Nacional. Su juicio culminó con la pena de muerte decretada a todos los integrantes de la banda. Fueron llevados al paredón con el cuerpo inerte del propio Yáñez, quien se había suicidado horas antes de la ejecución.

El asalto al presidente Santa Anna

La inseguridad casi generalizada alcanzó hasta al mismísimo Quince Uñas, como era conocido popularmente el general Santa Anna (recordemos que había perdido una pierna), quien sufrió menoscabos en sus bienes luego de que en la década de 1840 dos osados ladrones sustrajeran de sus habitaciones de Palacio varios objetos de valor, lo que provocó que fueran buscados por todos los rincones del país y finalmente aprehendidos.

Antonio Ávila y Bartolo Prieto, jóvenes trigueños de entre veinticinco y veintiocho años, eran los nombres y señas de los “patrióticos” ladrones, reivindicadores mínimos de la “vindicta” y el honor nacional ante las tropelías cometidas por Santa Anna, con lo que además se aseguraron cien años de perdón “allá arriba”. El primero, con una nube en uno de los ojos, que no fue impedimento para saber lo que se llevaba, solía usar calzoneras coloradas y chaqueta negra, mientras que el segundo, más alto que el otro, tenía como marca inequívoca de otras proezas una cortada que le cruzaba el rostro de un extremo a otro.

La lista de los objetos robados al mandatario incluía veinticuatro cucharas, veinticuatro tenedores, un cuchillo con cacha, un cucharón grande, una rapera con su correspondiente tapa, un salero y un cucharón chico, todos de plata, así como un mantel de mesa importado de Alemania, valuado entre cuatrocientos y quinientos pesos.

“No oyes ladrar los perros”

La criminalidad, sobre todo la que se desataba al amparo de la oscuridad casi total que envolvía a la ciudad de noche –dadas las insuficiencias del alumbrado público, escaso y malo–, tornaba a las calles, aun las más pacíficas y tranquilas a luz del día, en lóbregas y peligrosas vías después de las oraciones, poniendo en riesgo de ser asaltados o victimados a los pocos y temerarios transeúntes. Esta situación se agravaba por otras causas, al parecer nimias, pero que eran una realidad en la vida cotidiana de los habitantes y quen parte daban la razón al prefecto Ortiz de Zárate.

En el reporte sobre una ronda nocturna en uno de los más céntricos cuarteles menores (el que comprendía las manzanas ubicadas calles arriba del convento de San Francisco), el alcalde auxiliar registró en octubre de 1845 que los faroles muchas veces se hallaban apagados, los cabos del alumbrado retirados en sus casas, en tanto que los guardias se hallaban ebrios o dormidos al pie de los postes u ocupados en otra actividad, situaciones que Manuel Payno incorporaría en su caudalosa y a la vez precisa recreación de la ciudad contenida en Los bandidos de Río Frío. El informe del auxiliar del cuartel menor número 3 asentaba:

“Seis guardias [del alumbrado] se hallaban cerca de Santa María [la Redonda] ocupados en matar perros y habiéndoseles reconvenido por el abandono de sus ramos contestaron que los cabos les habían prevenido se ocuparan de aquella operación a que tenían que dedicarse de toda preferencia, porque en caso de no presentar cada uno un perro, se les castigaba [...] resultando de aquí la desatención del ramo, y que el gasto que hacen los fondos, sea sin provecho, y que por falta de vigilancia haya tan frecuentes robos.”

En tanto, el viejo Payno, en su buhardilla del puerto francés de Dieppe, débilmente iluminada por la luz mortecina del quinqué en el escritorio, a resguardo de los fríos vientos provenientes del canal de la Mancha que en las vigilias del otoño de 1891 se habían recrudecido, recordaba otras noches, las de la ciudad donde había nacido en el lejano 1810 y transcurrido su vida de joven, cuando era el centro de atención de las reuniones de la élite capitalina en las que el entretenimiento y encanto de pollas y cotorronas, y los consiguientes celos y envidias de cócoras y lagartijos por sus maneras de dandy, acompañaban a su sapiencia sobre la buena mesa y el mejor vino, sus destrezas en el tresillo y la malilla, pero sobre todo a su –al parecer– inagotable inventiva.

Salvando la distancia y lo dilatado del tiempo, entre la vastedad de sus recuerdos –no desdibujados por el paso de los años– existía uno que confirmaba lo dicho por aquel modesto agente de la policía medio siglo atrás:

“La ciudad toda y por todas partes era turbada en las noches por lejanos ladridos de los perros que estaban fuera de la matanza, y por los dolorosos quejidos y aullidos de los que morían o quedaban heridos. Muchas noches era imposible dormir y las calles amanecían manchadas de sangre. A los serenos se les pagaba un real por cada perro que mataban, y a la madrugada cada uno, según sus obras, se dirigía a la Diputación [o Palacio Municipal] arrastrando un racimo sangriento, deforme y horrible. Tendían los perros abajo de la banqueta para que el público se recrease con este agradable espectáculo, obra de los sabios ediles y de los íntegros y celosos gobernadores de la ciudad, y no faltaba vez en que el regidor a quien tocaba manifestar su celo por la íntegra distribución de las rentas municipales, bajara a contar los cadáveres seguido de una turba de muchachos y mujeres que lo veían con una especie de terror y como si él fuera personalmente el autor de toda aquella matanza.”

Y aquí termina el breve recuento de cómo se pasaban los días y las noches en aquel siglo decimonónico en que Ciudad de México no podía despojarse de esa leyenda negra que ha perdurado por años y años.