Cortés tenía 34 años cuando emprendió la expedición de conquista que culminaría con la caída de Tenochtitlan. Casi la mitad de su vida la había pasado en el Nuevo Mundo.

Se estaba muriendo. Había hecho su testamento dejando rentas y propiedades repartidas entre sus hijos, excepto uno: Luis, quien tuvo la infeliz ocurrencia de comprometerse con la sobrina de su enemigo jurado y antiguo compañero de armas en los lejanos años de la conquista de Tenochtitlan, Bernardino Vázquez de Tapia. En mala hora, habiendo tantas mujeres para casarse, Luis se fijó en Ana. Así que aquel día lo retiró de la herencia.

En ese último trance, en un pueblo cercano a Sevilla en España, solo lo acompañaban su hijo Martín, el español, no el Martín mestizo hijo de Malintzin; su primo Diego de Altamirano, además de Rodríguez de Medina, el dueño de la casa en la que convalecía, y el religioso fray Pedro de Zaldívar. Su segunda esposa, doña Juana, se había quedado en Cuernavaca, allá en la Nueva España. Hacía siete años que no la veía. Había sido un matrimonio de conveniencia como tantos de aquella época. Él aportaba el caudal; ella, la nobleza.

Tenía 62 años. Había vencido al imperio más poderoso de América, servido fielmente a la Corona, aumentado la grandeza y el prestigio del joven monarca Carlos V, así como arriesgado la vida y su hacienda (como se le llamaba al dinero en aquel entonces). Había conseguido millones de almas que se salvarían de vivir en la gentilidad, en la idolatría, en la ignorancia de la bondad infinita de la Virgen María, madre del Creador. Había derrotado al ejército más temido y odiado del territorio que ahora se llamaba Nueva España. Había sofocado motines, atajado intrigas, sosegado ánimos y zanjado pleitos. En ese tortuoso andar, también se había llenado de enemigos.

Pero ya nada de eso importaba. Se estaba muriendo. Lejos de su amado Coyoacán. Lejos de aquellos lugares exóticos, bellos, prósperos y peligrosos que lo vieron aliarse o derrotar a todos y cada uno de los pueblos que formaban parte del poderoso imperio de Motecuhzoma Xocoyotzin, en aquel inmenso territorio inexplorado por los europeos hasta su llegada, en 1519.

Agobiado por las deudas, enfrascado en pleitos interminables en la Corte española, ignorado por el monarca Carlos V, para quien tanta fama y gloria había conseguido. Lleno de amargura, de desazón, de ira, se estaba muriendo en un pueblo de España, en una casa que ni siquiera era la suya.

Devoto de la Virgen María, quizá esperaba su intercesión para que Dios le perdonara todos los pecados que había cometido en nombre de la Corona española, pero también por debilidad y convicción propias. La soberbia, la avaricia, en muchas ocasiones la ira y… la lujuria. Sí, tal vez ése fuera uno de sus más graves pecados. Siempre tuvo una gran afición por las mujeres, a la par que por la aventura y la guerra.

Era ya momento de recorrer su memoria, reflexionar sobre sus yerros y desatinos, sobre sus faltas; dejar a un lado la soberbia, el encono, la impertinencia, para dar cuenta de sus actos ante Dios. Y para eso, tal vez su vida fue pasando frente a sus ojos, empezando por aquel incidente en el que casi se mata de una caída por andar metiéndose en el sayal de una mujer casada.

Mocedades

En efecto, su gusto por las damas le había ocasionado algunos problemas. Por ejemplo, siendo apenas un muchacho, había perdido una primera oportunidad de embarcarse al Nuevo Mundo porque en una de sus andanzas, al cortejar a una casada, había caído de una altura considerable, dándose un fuerte golpe que lo obligó a guardar cama durante semanas. Tras reponerse, tuvo que esperar meses para poder embarcarse con la flota de Nicolás de Ovando, quien había sido nombrado gobernador de La Española (actual Puerto Rico y República Dominicana).

Aunque solo se había casado dos veces, tenía varios hijos fuera de matrimonio. Entre los ilegítimos se cuentan su predilecta, la primera, Catalina, nacida en la isla de Cuba, producto de sus encuentros con Leonor Pizarro, quizá pariente lejana; el primer Martín, que tuvo con Malintzin, compañera de hazañas y desvelos; Leonor, con doña Isabel Tecuichpotzin, la hija favorita de Moctezuma II; Luis, el causante del grave disgusto en sus horas finales y cuya madre era una española de apellido Hermosillo, y por último, María, a quien concibió con una indígena noble y que, según cuentan sus contemporáneos, nació contrahecha.

Incluso, en alguno de los juicios y procesos que se le siguieron, sus detractores, horrorizados (como Vázquez de Tapia), lo habían acusado de tener un harén en su propiedad de Coyoacán, tanto de españolas como de indias principales, señalando con reprobación que incluso algunas eran hermanas o parientes entre sí. La debilidad de la carne.

Entre los legítimos se cuentan los seis hijos que tuvo con doña Juana, aunque los dos primeros, Luis y Catalina, murieron muy pequeños. Y sí, se llamaban igual que sus otros dos vástagos ilegítimos, pues repetir nombre en los hijos no era una rareza en la época.

Hernán Cortés era –algo raro para su tiempo– hijo único de dos hidalgos empobrecidos de Extremadura. Nació años antes de que Cristóbal Colón partiera en busca de la ruta más corta a Asia, misma que, como lo sabemos, nunca encontró, y el almirante murió sin enterarse de que las construcciones que se adivinaban desde los barcos no eran “mezquitas” ni “pagodas”.

Así que, mientras Cortés era apenas un niño, el mundo empezaba a “descubrir” que existía otro continente en el mundo. Los ecos de aquellas tierras lejanas llegaban a España magnificados por historias fabulosas de prosperidad y abundancia.

En los años mozos del conquistador tan solo se habían poblado, y al mismo tiempo despoblado de forma dramática, las Antillas. Todavía no se sabía que aquel era un continente gigantesco, habitado por millones de seres humanos que conformaban, a su vez, numerosos grupos con distintas lenguas y costumbres cuya complejidad nadie en aquel tiempo hubiera ni remotamente imaginado.

Siendo un adolescente, Cortés había probado estudiar leyes en la Universidad de Salamanca, pero aquello sencillamente no le atraía, así que, apenas cursados un par de años, dejó la escuela. La adquisición de algunos rudimentos legales en ese breve paso por la universidad y aprender el oficio de escribano le serían muy útiles en el transcurrir de los acontecimientos futuros.

Rumbo a América

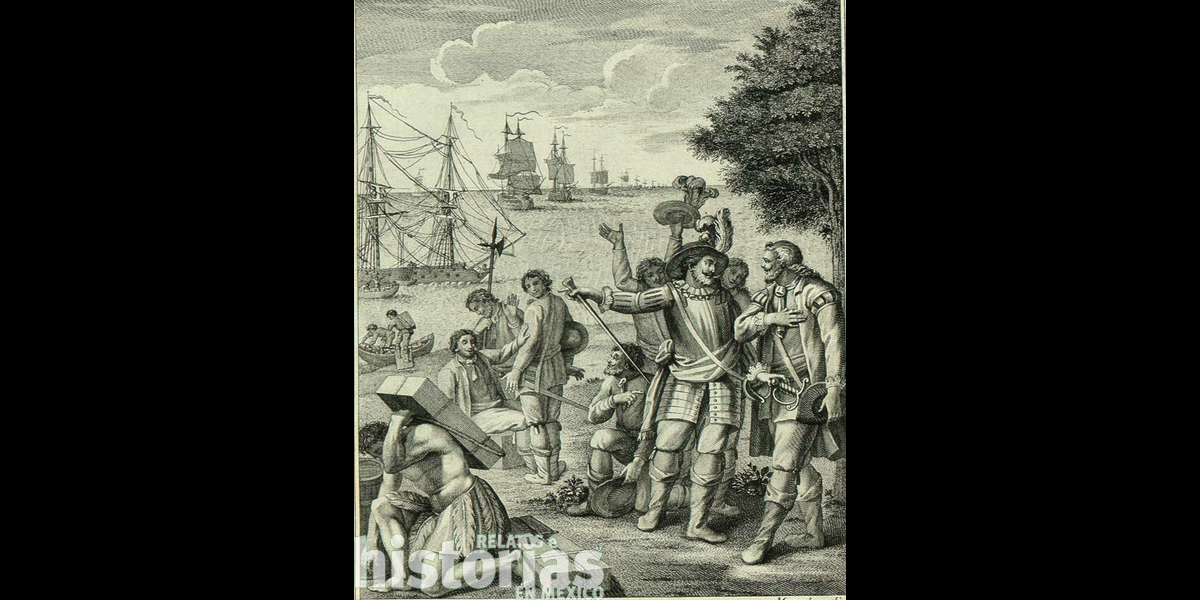

Por fin, el extremeño logra embarcarse, a los diecinueve años, en una flota que va a Santo Domingo. Sus padres habían conseguido que viajara a América con Nicolás de Ovando. No cualquiera podía trasladarse al Nuevo Mundo; se necesitaban ciertos permisos, dinero y, por supuesto, relaciones. El viaje en barco no estaba exento de peligros: tormentas, naufragios, motines, escasez. No era fácil la navegación. El mar era un abismo de peligros acechantes. Se requería de cierto valor, destreza, aplomo o desesperación, para hacerse a la mar. A pesar de ello, la nave arriba sin contratiempos a La Española. El extremeño se desempeña como soldado en la pacificación de alguna región de la isla y también trabaja como escribano.

Pronto, tanto a Cortés como al resto de los europeos que pueblan la isla, el espacio les queda pequeño y la ambición les queda grande, así que buscan la expansión del dominio español por todos los territorios aledaños. Así, Cortés acompaña a Diego de Velázquez en la conquista de Cuba y, cuando este es designado gobernador de la isla, se convierte en su secretario y hombre de confianza.

En el curso de los acontecimientos previos a la conquista del territorio mesoamericano, Velázquez pasará de ser su compadre a su archienemigo hasta el fin de sus días.

Esta publicación es solo un fragmento del artículo "El fin de Hernán Cortés" de la autora Úrsula Camba Ludlow que se publicó en Relatos e Historias en México, número 122. Cómprala aquí.