Difícil es imaginar la zozobra que se vivió en Ciudad de México aquella mañana del 1º de junio de 1863, cuando poco a poco sus habitantes se fueron enterando de que, ante la toma de Puebla por las tropas francesas, el presidente Benito Juárez había decidido trasladar los poderes a San Luis Potosí.

Los periódicos enmudecieron; El Monitor Republicano anuncia que a partir de ese día deja de publicarse y pocas son las crónicas de quienes vivieron entonces que den cuenta de aquel momento aciago.

La salida del gobierno juarista

Todo había comenzado cuando el 19 de mayo anterior se confirmó en la capital la toma de Puebla por el ejército francés. El gobierno de la República hizo llamados urgentes a la población para aprestarse a la defensa, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Tanto los habitantes como el ayuntamiento de México se mostraron indiferentes y fríos ante el acecho de las tropas francesas. Ni las amenazas de altos impuestos, ni de ser reclutados como leva, cimbraron a la sociedad o a las autoridades capitalinas, que prefirieron mantener una postura ambigua que más se preocupaba por los asuntos cotidianos que por la invasión que se avecinaba, no obstante que hasta unos días antes se había dicho dispuesta a defenderse hasta el límite de sus fuerzas.

Tal como lo narra Justo Sierra en Juárez, su obra y su tiempo, una vez que los poderes se trasladaron a San Luis Potosí y que el presidente Juárez había sido investido con facultades extraordinarias, “el vecindario de México, sacudido durante muchos días por la emoción de un próximo sitio, estrujado por la necesidad que había de improvisar la defensa, respiró con el anuncio de la ocupación pacífica y se endomingó para recibir a [Frédéric] Forey”, el jefe del ejército francés.

Sin embargo, tal como señala el conde Emile de Kératry en su obra Elevación y caída de Maximiliano: “Juárez no había sido arrojado por la población de la capital. El jefe del Estado cedía la plaza a la fuerza, pero sin compromiso. En su retirada llevaba consigo el poder republicano, pero no lo dejaba caer de sus manos. Estaba encorvado, pero no abdicaba: tenía la obstinación del derecho. Ese fue durante cinco años el secreto de la fuerza de inercia o de la resistencia del viejo indio, al retirarse de pueblo en pueblo, sin hallar jamás a su paso un traidor o un asesino”.

El 18 de junio, el Diario Oficial reproduce la crónica aparecida en La Independencia en los días posteriores a la salida del gobierno de la ciudad, lo que da una idea clara de lo que se vivía en la capital: “El 31 de mayo, mientras permaneció en México el ejército del centro, a nada se atrevió la parte sana; pero evacuada la ciudad por las tropas en la madrugada del día 1º, las notabilidades conservadoras se apoderaron de la casa de correos, del Arzobispado y de algunos conventos, y acompañados de algunos individuos que pertenecieron al ejército reaccionario se declararon a favor de la intervención […] El clero ha vuelto a usar sus antiguas vestiduras y ha hecho volver a las monjas a algunos de sus conventos”. En la misma fecha, el Diario Oficial consigna la “aparición” de una proclama en los “parajes públicos”, fechada el 1º de junio, que bajo el lema de “¡Viva el ejército franco mexicano!”, señalaba ufana: “Terminada ya y para siempre la odiosa dominación demagógica, se invita a los ciudadanos que acepten gustosos la intervención francesa, a que acudan el día de hoy al edificio del Arzobispado para suscribir el acta de adhesión a la intervención y el modo de recibir en la capital al benemérito ejército franco-mexicano y sus dignos caudillos”.

La llegada de los franceses

Como se ve, había llegado el momento en que los intervencionistas saliesen a la calle sin reparos. Luego de que se cercioraron de que no había quedado en la capital nadie que pudiese contener sus efusiones, se dirigieron en las primeras horas de la mañana a la Diputación, esto es, el antiguo Palacio del Ayuntamiento, con el objeto de levantar un acta en favor de la intervención francesa; pero habiéndose opuesto el ayuntamiento, presidido por don Agustín del Río, a que se efectuara ese acto en el Palacio Municipal, los conservadores consideraron celebrar su junta en el convento de San Agustín. Cuando supieron que ya se había instalado en el Correo con el mismo objeto don Bruno Aguilar, decidieron dirigirse hacia allá a firmar el acta, que estaba dispuesta a recibir los nombres de todos los que quisieran suscribirla. Evidentemente, la cita en el Arzobispado que se señalaba en el manifiesto había cambiado de sede.

Los considerandos de dicho documento se reducían a consignar el deber de todo mexicano de cooperar al establecimiento de un gobierno de orden y moralidad, sacrificando la vida, si fuera necesario, para poner término a los males causados por los liberales; a manifestar que la intervención francesa, tal como se había anunciado por los ministros del emperador francés Napoleón III, por Juan N. Almonte y por el general Forey, en nada atacaban la independencia y soberanía de la nación, pues sólo pretendía darle libertad para que se constituyera de modo más conforme a sus intereses; y a consignar la conveniencia de que se convocara a una junta en la que estuvieran representadas “las clases todas de la sociedad y los intereses nacionales, de personas de todos los partidos, que hayan aceptado la intervención; las más notables por su ciencia, moralidad y patriotismo”.

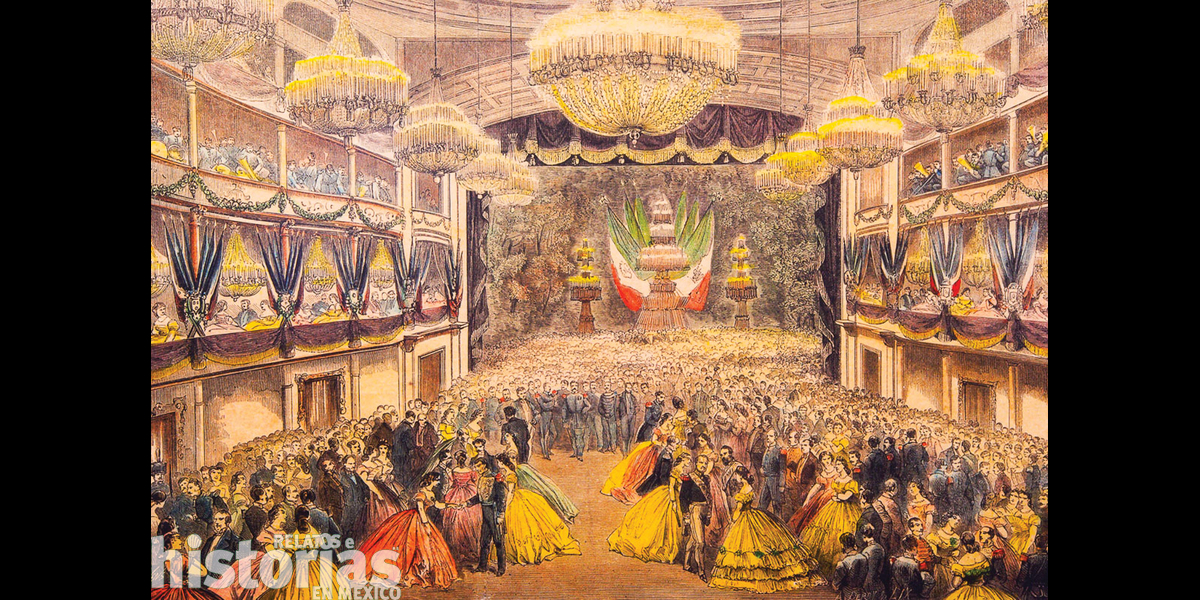

El 10 de junio hizo su entrada en la capital el ejército invasor, llevando a la cabeza las tropas del mexicano Leonardo Márquez. El general Forey llevaba a su derecha a Almonte y a su izquierda a Dubois de Saligny, representante diplomático francés. En la catedral fueron recibidos por el cabildo metropolitano, que entonó el Te Deum de costumbre para dar gracias a Dios por tan “fausto” suceso. En seguida se retiraron al Palacio a recibir las felicitaciones de las autoridades. En aquellos días, los periódicos proclives a la intervención aparecen llenos de detalles para pintar el entusiasmo de los habitantes de Ciudad de México en esa ocasión.

Dos días más adelante, Forey dio a luz un manifiesto en el que hablaba de las altas miras del gobierno interventor e ilusamente sentenciaba: “La cuestión militar está concluida, falta la cuestión política”. El resto de aquel oprobioso texto constituía una especie de programa político. Sin embargo, dos párrafos causaron seguramente un fuerte dolor de estómago a quienes habían luchado por traer a México un gobierno monárquico. El primero decía: “Los propietarios de los bienes nacionales que hayan sido adquiridos regularmente y conforme a la ley, no serán de ninguna manera inquietados, y quedarán en posesión de sus bienes: sólo las ventas fraudulentas podrán ser objeto de revisión”. El otro: “La religión católica será protegida y los obispos serán puestos de nuevo en sus diócesis. Creo poder añadir, que el Emperador vería con placer fuera posible al gobierno proclamar la libertad de cultos, este gran principio de las sociedades modernas”. Si las bases fundamentales de la Reforma quedaban en pie y si no podía el clero recobrar sus bienes ni poseer el monopolio de las creencias religiosas, ¿de qué le habían servido todos sus afanes? Un palmo de narices para los intervencionistas a dos días de haberse entronizado el ejército usurpador.

Afectaciones a la vida pública

Otra de las medidas que tomó el nuevo gobierno fue silenciar a los periódicos que todavía se publicaban en la capital hasta que no se expidiera una ley relativa a la prensa, misma que fue publicada el día 15 de junio. En ella se prevenía que para establecer un periódico que tratara de materias políticas, civiles, comerciales, científicas y literarias, se necesitaba estar domiciliado en México desde un año antes y obtener la previa autorización del gobierno. Cada periódico tenía la obligación de poner un editor responsable, aceptado por la administración, cuya firma debería ir al fin de cada número; además, todos los artículos de fondo estarían suscritos por sus autores, y las reproducciones de otro periódico por el editor responsable. Se prohibía formalmente “toda controversia sobre las leyes y las instituciones dadas al país por sus representantes”, lo mismo que “ocuparse de lo concerniente a la religión, siempre que la discusión pudiese comprometer los intereses sagrados, o menoscabar la consideración y el honor del clero”. Aunque sí se permitía “una discusión moderada sobre los actos de la administración, sin ocuparse de las personas de los representantes de la autoridad”. Es evidente, entonces, la causa de que tantos diarios hayan dejado de publicarse durante la intervención.

Pero lo que dejó a todos inconformes y modificó de lleno las costumbres y la calma de aquella sociedad que anhelaba “la paz” que iban a traerle los franceses, fue la orden del teniente coronel De Portier, comandante de la plaza de México, para que los habitantes que fueran requeridos por la autoridad dieran hospedaje a los militares y jefes del ejército. Así es que todos los pobladores estaban en la obligación de poner a disposición “de cada teniente y subteniente, un cuarto; para los capitanes, dos piezas; para los jefes superiores, tres, de las cuales una sería gabinete; los coroneles deberían tener por lo menos cinco”; a los jefes de Estado Mayor se les debería dar un número proporcionado a las exigencias de su servicio. Se advertía que dichas habitaciones serían amuebladas por los propietarios, es decir, que no debían rehusarse a dar camas, sillas, mesas y demás muebles. En el caso de que estas obligaciones no tuviesen cumplimiento, la municipalidad se encargaría de ejecutarlas por cuenta de los propietarios renuentes a cumplirlas. Los habitantes que tuvieran que alojar oficiales montados deberían reservarles en sus caballerizas local suficiente para sus animales.

Tal como lo comenta Manuel Payno en su obra Cuentas, gastos, acreedores y otros asuntos del tiempo de la Intervención francesa: la invasión “trastornó el hogar doméstico de la mayor parte de los habitantes y no hay que exagerar cuánta es la incomodidad, trabas y molestias que sufre una familia con recibir en habitaciones, muchas veces reducidas, a huéspedes extraños y por los cuales no era posible tener simpatías, bien que se dijesen los regeneradores de la República. Los partidarios de la intervención, con todo y su entusiasmo, se sacudían siempre que les era posible de esta carga y la echaban a sus vecinos; y las autoridades complicadas en la traición, juzgando ya su triunfo no solamente duradero, sino eterno, generalmente señalaban para alojamientos las casas de los que por sus opiniones o posición anterior pertenecían al partido liberal. Los oficiales franceses, en lo general, eran ásperos, duros, imperiosos; exigían lecho, muebles, útiles de tocador, y algunas veces ropa limpia de cama. […] En México los ayudantes franceses de la plaza, guiados y autorizados por la boleta de un personaje de funesta memoria, llamado Luis G. Sierra, que se constituyó en vil instrumento de los soldados invasores, entraban en una casa sin siquiera saludar, disponían de los muebles, de las camas, de la cocina, de cuartos bajos y caballerizas, y lanzaban al dueño de ella, o cuando más lo dejaban en una sola pieza y a poco entraba un coronel o general con su guardia y séquito de ayudantes, asistentes y criados. […] se puede también asegurar, que los mexicanos que figuraron en todo ese tiempo como funcionarios, o como amigos de los invasores, no tuvieron, generalmente hablando, alojados sino mediante un convenio de arrendamiento”.

Ante semejantes molestias que incluso llegaron no sólo a esta incómoda ocupación forzosa, sino al robo de las pertenencias de los dueños de esas casas, muchos comenzaron a generar un verdadero odio hacia los invasores, a quienes se había pretendido colocar como salvadores de la patria.

Esta publicación sólo es un fragmento del artículo "Temor y desilusión" de la autora Guadalupe Lozada León se publicó íntegro en Relatos e Historias en México número 125. Cómprala aquí.