En las clases altas, era común que las jóvenes accedieran al cortejo alentadas por sus familiares. En torno a ellas se organizaban bailes, tertulias, veladas y otros eventos donde solían mostrar su instrucción, belleza o “adornos” como tocar el piano o cantar. Acciones como tirar el pañuelo, agitar o cerrar bruscamente el abanico, eran parte del ritual de cortejo entre hombres y mujeres en el siglo XIX.

El afrancesamiento romántico de la crema y nata mexicana

Lo cierto es que el romanticismo llegó a México desde Francia. Y es que aprender el idioma galo era lo común entre la alta cultura, lo que permitía leer la literatura y filosofía de aquella nación.

El romanticismo fue un movimiento nacido en las lejanas tierras de lo que hoy conocemos como Alemania e Inglaterra a fines del siglo XVIII, en reacción a la visión racionalista de los ilustrados y exaltando los sentidos. En su aspecto filosófico y político se erigía como un espíritu renovado que apelaba a la modernidad y cuyas premisas respondían a las grandes necesidades de las naciones emergentes: promover el amor patriota, el sentido popular, la libertad, justicia, individualidad, el derecho y la nacionalización de las masas.

En el caso particular de Francia, el romanticismo tuvo su etapa de apogeo durante la restauración de la casa de Borbón hacia 1814-1815, justo al tiempo que se consolidaba una aguda reacción conservadora y el restablecimiento del poder político de la Iglesia católica. Entonces el movimiento se tornó un privilegio de élites, incluyendo no solo el sentimiento intelectual, sino sus valores literarios, su influencia en la moda, la música y el diario vivir.

El espíritu romántico llegaba con los viajeros y aventureros que arribaban a las costas de Veracruz desde el país galo, o por los mexicanos que visitaban París para estudiar o conocer la ciudad, pero también mediante las publicaciones de la prensa francesa en la capital mexicana, la cual se dirigía a “aquella [clientela] suficientemente ‘ilustrada’ y ‘rica’ que puede darse a su lectura”.

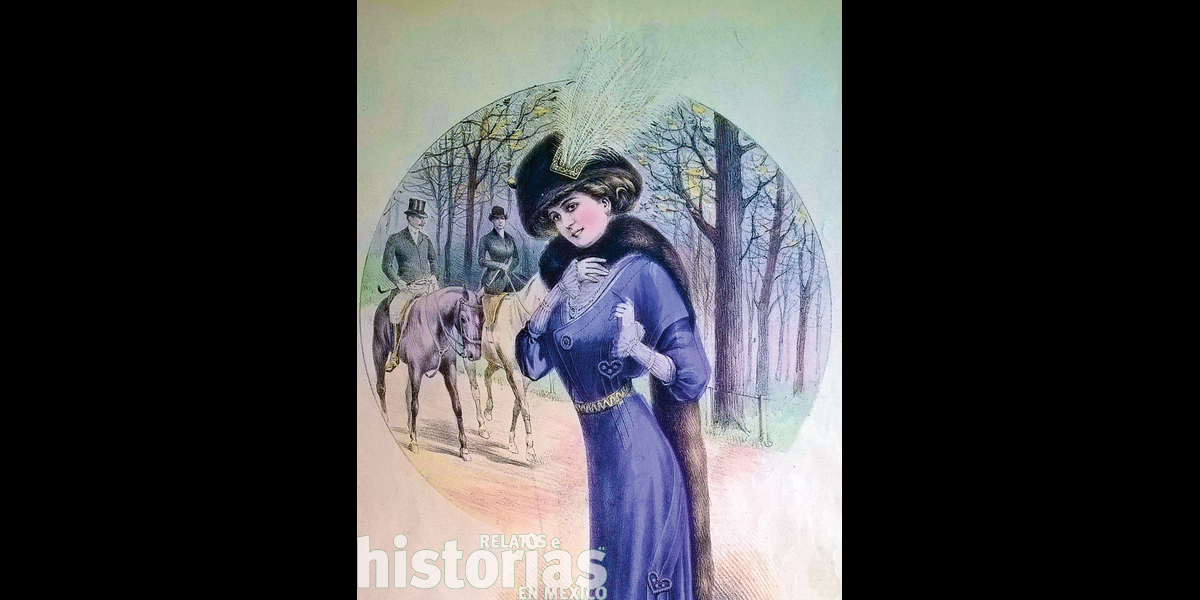

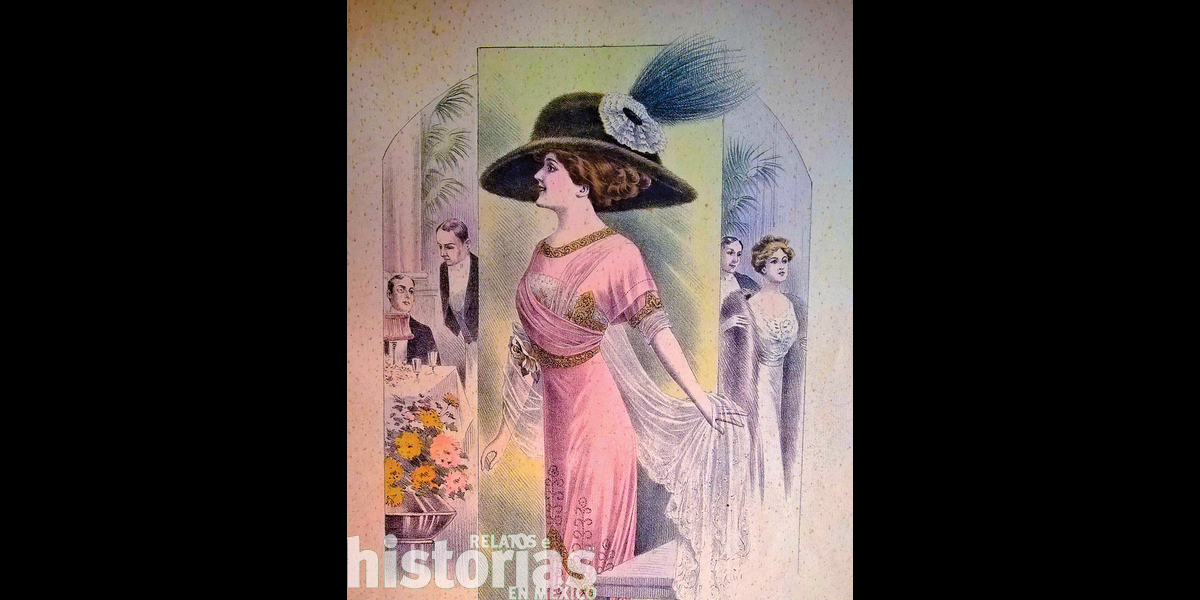

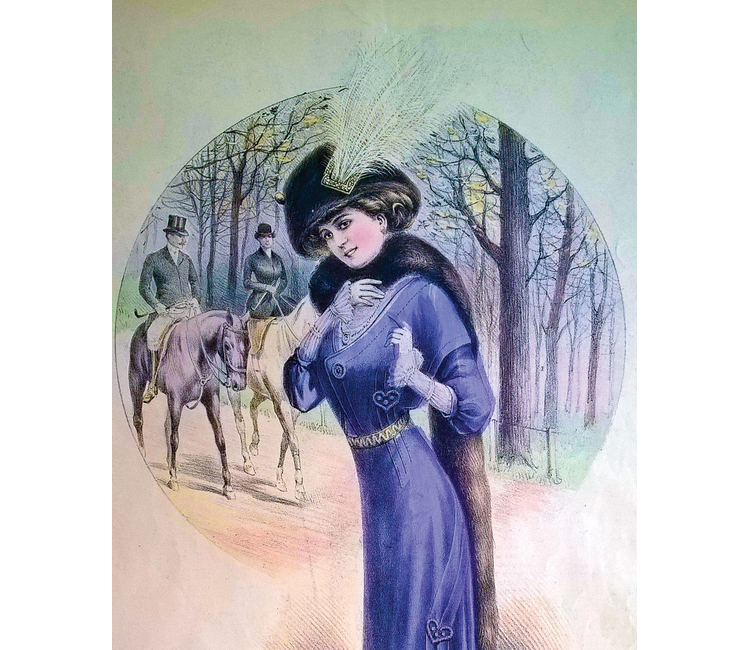

En esas publicaciones, las litografías que retratan a mexicanos los muestran con vestimenta a la usanza parisina, cargada de detalles que propiciaban el cortejo y que podían comprar en las tiendas de moda francesas ubicadas en la calle de San Francisco y Plateros (hoy Madero, en el Centro Histórico de Ciudad de México).

La “mala” influencia de la literatura

El clero realizó severas críticas a los atuendos afrancesados del siglo. La historiadora Montserrat Galí Boadella refiere un ejemplo de esas expresiones en la prensa: “Se han introducido y propagado en México el estilo, la moda […] de que lleven las señoras el pecho y los brazos descubiertos, y un vestido los hombres que excite y provoque con su vista a las mujeres”. La cuestión de la moda se relacionó con las prácticas amorosas, ya que la carga ideológica detrás de la confección de nuevos vestidos respondía a un cambio en la percepción de la sociedad y al realce de las nuevas personalidades frescas y románticas de los individuos.

Para explicar esos nuevos temperamentos en los sujetos inspirados por el romanticismo, es necesario identificarlos con las personalidades insertas en la literatura del momento. En este sentido es importante recordar que, a mediados de siglo, los periódicos y revistas dirigidos a mujeres eran un medio informativo y educativo de primer orden que las acercaba de manera periférica a los temas de actualidad o de interés público, sin exceptuar lo concerniente a la literatura y el amor.

En el siglo XIX, en Ciudad de México se editaban ocasionalmente diversas traducciones al español de novelas de folletín francesas, como las que se compartían en La Camelia, publicación de claro espíritu romántico que tenía por lectoras a las hijas y esposas de las familias adineradas. En contraste, el Semanario de las Señoritas Mejicanas en enero de 1841 anunciaba lo que se pretendía fuese su carácter distintivo: instruir a la mujer como el pilar del hogar, advirtiendo que no se seguiría la “frívola y a veces perjudicial lectura de novelas insulsas o de romances”.

Por otra parte, el Panorama de las Señoritas en 1842 pretendía proporcionar “un libro de puro entretenimiento; que no las fastidiara sino que, al contrario, les sirviera de distracción en sus ocios”; por ello se insertaron algunos poemas y relatos cortos de enamoramientos, conquistas, finales felices o trágicos desenlaces. También lo francés figuraba continuamente con las transcripciones completas del Diario de Mujeres de París.

Los varones no escapaban de la influencia romantiquísima y su conocimiento acerca del amor podía lograrse con la lectura de los escritos de Alphonse de Lamartine o de Victor Hugo que se publicaron en México desde los cuarenta de aquel siglo, o de los propios románticos mexicanos, aunque estos eran criticados por la “afeminación en la entrega al amor y el abandono de los antiguos valores militares a favor de la nueva moda francesa”, como refiere Galí Boadella.

“Enfermos” de amor

La escritura romántica mexicana inició en 1836 con la fundación de la Academia de Letrán, donde se formarían grandes literatos inspirados en el modelo europeo. Cabe mencionar que la existencia de este tipo de salones literarios fue una clara influencia francesa. Las publicaciones de los escritores formados en la Academia, así como las revistas dedicadas a las mujeres, dotaban a los personajes de poemas y novelas con una serie de características que exponían lo que se debía ser y la manera de vivir el amor en aquellos tiempos. Por ejemplo, en la relación entre varones y señoritas, se pretendió presentar a estas como seres que debían ser protegidos caramente por los hombres. El lector de El fistol del diablo (1859-1860), de Manuel Payno, podría reconocer en el personaje de Teresa algunos aspectos del tipo ideal de mujer romántica en aquellos años:

“Vestía un traje de terciopelo carmesí oscuro que hacía resaltar los contornos y blancura de su cuello. Su rostro era pálido y podría decirse enfermizo; grandes y melancólicos eran sus ojos negros, y su cabello de ébano engastaba su doliente fisonomía. Podía decirse que aquella mujer más pertenecía a la eternidad que al mundo […] Arturo se quedó un momento inmóvil y casi sin respiración […] sin decir una sola palabra le tendió la mano. La joven haciendo un esfuerzo, se levantó de su asiento, exhalando un ligero quejido y presentó a su compañero una manecita blanca como alabastro. Parece que sufre usted algo, señorita […] el pecho me hace sufrir algunas veces […]. Tendría veintidós años, su cutis era blanco, limpio y pulido como el de las cabezas de mármol de los antiguos maestros italianos. Sus labios un poco pálidos y sombreados por un leve bozo.”

Es evidente el culto a la juventud y a la belleza en el ideal romántico, por lo que las mujeres enferman de amor y sufren pasionalmente de numerosos ataques nerviosos. Pasando de la novela a la realidad, Madame Calderón de la Barca, quien estuvo en este país de 1839 a 1842, parece constatarlo en la sociedad mexicana al decir que “hay una tendencia general a las irritaciones nerviosas y a los padecimientos inflamatorios […] los achaques nerviosos de las señoras son una fuente de ganancias sin fin para los hijos de Galeno, porque parecen incurables”.

Otro rasgo propio del romanticismo, a su vez retomado del amor cortés medieval, fueron las “prendas amorosas”, es decir, objetos personales que eran intercambiados como muestra de afecto entre los enamorados que se encontraban distanciados. Así, Vicente Riva Palacio escribía a su amada Josefina: “Dirás que soy un loco, pero es por tu amor que me he trastornado el juicio. Quiero que me mandes un zapatito de los tuyos, pero ha de ser usado hermosa, por tu pie pequeño, no me lo niegues. ¡Oh Dios mío! Como lo he de besar, seré muy dichoso con que me lo mandes, y más si es un botincito, es mejor”.

La mujer romántica, como criatura bella y digna de amor, mantenía una relación armoniosa entre lo pasional de sus sentimientos y la imagen social de inmaculada. El intercambio de prendas amorosas permitía besar al ser amado indirectamente, en este caso, sin mancillar la imagen de la mujer amada ante la sociedad. El beso mantuvo su propio valor romántico, el cual resultaba sumamente elevado, como muestra de algo muy íntimo y un sentimiento fortísimo que no podía tomarse a la ligera.

En la prensa de la capital mexicana, en 1840 se difundían los consejos de Madame Celnart, una francesa que publicaba manuales para señoritas y era una institución de la moda, que recomendaba a las mujeres usar tintes azules para señalar las venas, de acuerdo con Galí Boadella. Todo parece indicar que el romanticismo inspiraba a las mujeres para lograr un canon de belleza y así enamorar al varón.

El ideal del matrimonio

Enamorarse tenía como fin encontrar al otro digno de afecto y comenzar una serie de cortejos que propiciaran las contemplaciones, animaran las pasiones y desencadenaran el matrimonio ideal, que seguía siendo el fin último de una pareja de enamorados.

El gran logro del romanticismo fue promover el amor como centro del matrimonio, lo que tuvo un choque rotundo con otra serie de valores arraigados en la sociedad mexicana decimonónica: los matrimonios acordados entre las familias acaudaladas, garantizando que el hijo se desposara con una señorita decente y de clase, o que las hijas se procuraran cónyuges que pudiesen mantener su nivel de vida, e incluso un poco más. Al difundirse la idea de desposarse por simple amor se ponía en peligro la posición social del individuo –pensando en un amor entre la mujer rica y el hombre humilde o a la inversa–, y seguramente la garantía de realizar los proyectos de los padres.

El Estado influyó, indirectamente, en la vida de las clases altas para la formación matrimonial. Por ejemplo, con la aparición del divorcio civil a partir de la modificación en Ley de Registro Civil de la Constitución de 1857, se abrían oportunidades legales de separarse luego de años de matrimonio o como medida anticipada antes de realizar dicho acto, aunque ello podría llevar al desprestigio social. Sin embargo, el divorcio solo era permitido temporalmente y sin posibilidad de volver a casarse.

Del cortejo entre señoritas y caballeros

Si bien existieron elementos que favorecían un cuadro onírico para desposarse con el sujeto verdaderamente amado y procurarse sus afectos, las viejas costumbres no se derribaron a partir del discurso romántico ni todos los jovenzuelos de buen tono tuvieron plena libertad en la elección de sus cónyuges. Aun así, las nuevas cargas ideológicas permearon en las porosas y nobles mentes románticas decimonónicas, siendo llevadas a la práctica con algunas dificultades o restricciones.

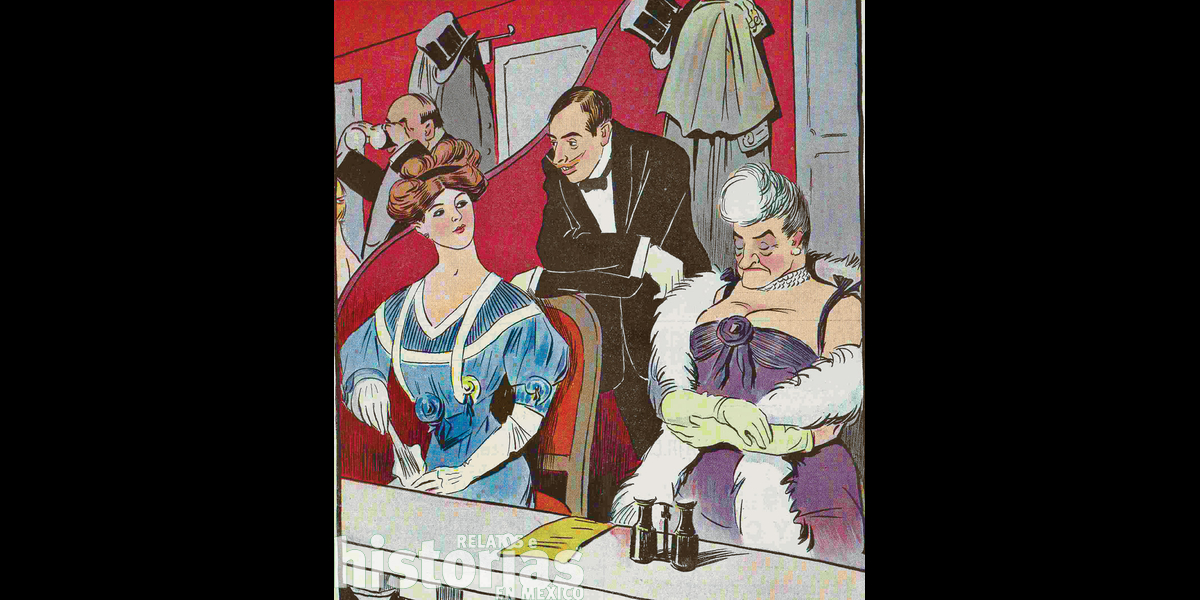

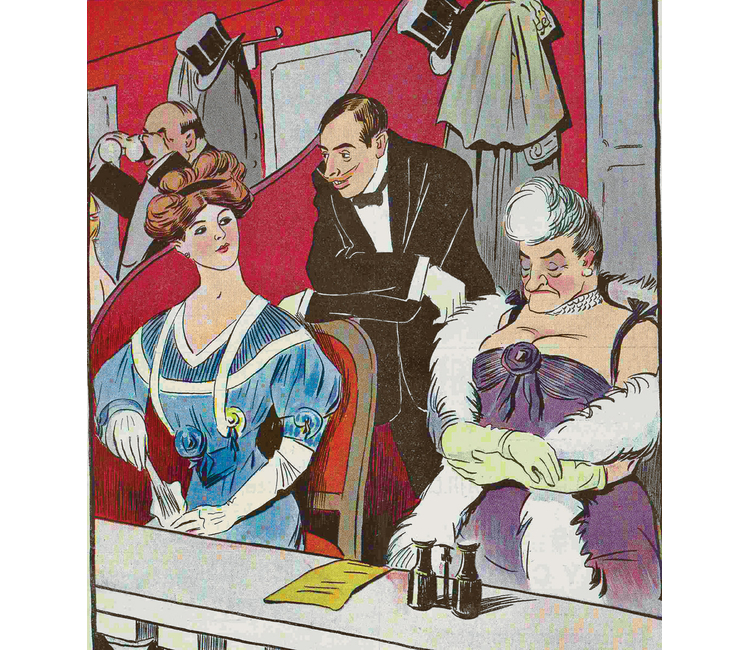

En las clases altas todo comenzaba cuando una dama era accesible al cortejo, es decir, cuando había terminado su educación, lo que normalmente ocurría cuando llegaba a los diecisiete o dieciocho años. A partir de entonces se organizaban bailes en las propiedades familiares y la señorita procuraba asistir a numerosas tertulias, funciones de teatro u ópera y veladas, donde haría gala de su esmerada educación, la importancia de su apellido, su belleza o sus habilidades como tocar el piano y cantar, lo que se consideraba un gran adorno.

Si la señorita no despertaba los pensamientos apasionados en dichos sitios, no debía desesperar, ya que podía lograrlo durante las misas en iglesias y catedrales. Otra opción serían las alamedas. Para dichos paseos o reuniones, y con la intención de hacer posibles los escenarios románticos, debía seguirse el vestir de moda expresado en la prensa mediante figurines. El romanticismo respondió a ello de manera natural y las mujeres podían inspirarse en los modelos franceses de las litografías impresas en folletines. Aquellos ansiados vestidos de la moda romántica permitían moverse con soltura, propiciando los paseos a pie y el realce de la belleza corporal.

También se establecía un código de cortejo a partir de las prendas que formaban la indumentaria, con lo que se podrían enviar señales de mujeres a hombres, aun cuando iban supervisadas por sus carabinas. Cuando a la señorita le interesaba algún hombre, podía muy discreta y delicadamente dejar caer su pañuelo, con la intención de que el joven en cuestión lo recogiese y se lo entregase, estableciendo un acercamiento fugaz.

Si se encontraba sentada, podía abanicarse de tal suerte que se acentuara lo ruborizada que se sentía por conseguir la mirada del galán, aunque de manera delicada, ya que el discurso romántico no pretendió en ningún momento ir más allá de lo permitido. Dichas señales tenían su forma antagónica: si el galán cortejaba a una señorita y ella cerraba seca y bruscamente el abanico, era prueba rotunda de que no tenía oportunidad.

Luego de vistazos, seguimientos discretos y algunas palabras, el joven conquistador debía presentarse ante los padres de la susodicha, con el optimismo de procurar su consentimiento para visitarla bajo su vigilancia y con la firme promesa de retirarse siempre a una hora prudente, sin escandalizar el honor de la casa y sin forzarlos a recurrir al sereno. Si todo marchaba bien, se estaban a pocos pasos del compromiso, lo que les permitiría caminar solos, tomarse de las manos en público y dar paseos sin carabina… ¡Ay, el amor!

Esta publicación es sólo un fragmento del artículo "Galanes de buen tono y coquetas pudorosas" del autor Leonardo Cabrera García que se publicó en Relatos e Historias en México, número 123. Cómprala aquí.