En sus más de cuatrocientos años de existencia, la Alameda Central de Ciudad de México ha dado cobijo a las más disímbolas actividades. Ha sido vecina del quemadero de la tan temida Inquisición novohispana, testigo de una enorme serie de procesiones religiosas y profanas, anfitriona de las primeras celebraciones en honor de la independencia nacional, motivo de los insomnios de la emperatriz Carlota, blanco de las críticas a los Regidores de Paseos, rehilete multicolor de toda clase de tipos populares, tómbola permanente de la suerte –merced a los sorteos de la Lotería–, lugar obligado para festejar los más sonoros acontecimientos y tantas, tantas otras cosas más…

Parque público virreinal

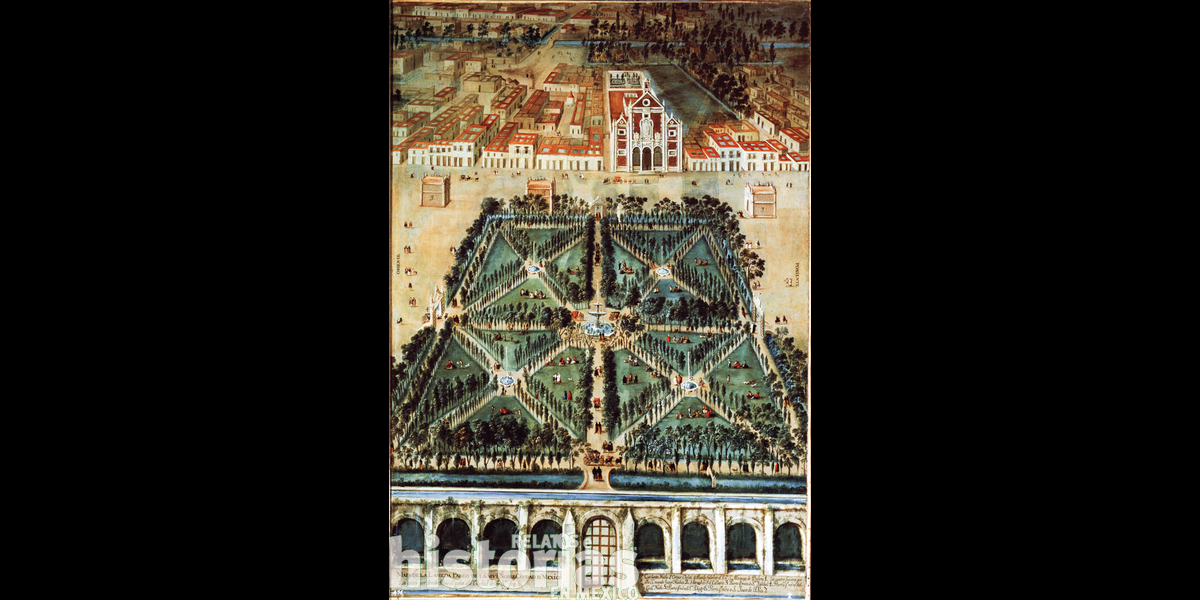

Fue a fines del siglo XVI, cuando ya Ciudad de México se había extendido sobre la calzada de Tacuba y su crecimiento había rebasado la acequia que formaba el límite poniente de la llamada traza de Cortés, sobre el hoy Eje Central Lázaro Cárdenas, y la calle de San Francisco –Madero– se había prolongado al poniente pasando sobre la acequia con el nombre de Puente de San Francisco, hoy avenida Juárez, que en 1592 el virrey Luis de Velasco indicó al Cabildo de la ciudad que se debía construir un parque público para el esparcimiento de la población frente al templo de la Santa Veracruz –construido en 1568 como parroquia de españoles y modificado en 1764–; cuadrado, rodeado por acequias y con solo una puerta al oriente.

En el acta de Cabildo del 24 de enero de 1592 se especifica que fue este cuerpo colegiado el que libró quinientos pesos de oro común de los recursos de “propios y 2,000 pesos de los de la ‘sisa’ a Diego de Velasco comisionado de la ciudad para proseguir la obra de la alameda”.

En 1596 fue también el Cabildo de la ciudad el que aprobó que en el área poniente de este nuevo jardín se acondicionara el pavimento de piedra y cal para el quemadero, lugar que se utilizaba “para ejecución y justicia y cosas tocantes a la Santa Fe Católica ubicado en medio del tianguis de San Hipólito, y la iglesia de los descalzos”, como se llamaba al convento de San Diego, fundado por religiosos de Nuestro Padre San Francisco hacia 1591.

Cuando en 1630 el viajero inglés Thomas Gage señalaba que por ahí “los galanes de la ciudad se muestran todos los días, los unos a caballo y el mayor número en coche”, abundó en las características de quienes por ahí paseaban: “Los gentil-hombres tienen una comitiva de seis a doce esclavos negros, vestidos con brillantes libreas encarnadas, llenas de galones de oro y plata, con medias de seda sobre sus negras piernas y rosetas en los zapatos; las señoritas tienen también su competente comitiva de doncellas de color de ébano con brillantes y blancos adornos”.

Adiós al quemadero de la Inquisición

De acuerdo con el cronista Salvador Novo en su libro Los paseos de la Ciudad de México publicado en 1974, fue en el último tercio del siglo XVIII, cuando la pequeña Ciudad de México comenzaba apenas a adquirir la fisonomía que después sería la admiración de propios y extraños, que el virrey marqués de Croix mandó derribar el viejo quemadero de herejes que se encontraba justo en los límites occidentales del jardín y, así, la Alameda adquirió la forma rectangular que hasta la fecha conserva. En cada esquina se colocó un puente para la entrada de coches y peatones, además de otro acceso por la actual avenida Juárez. Las calles exteriores se ensancharon y las interiores se trazaron en forma de equis; se colocaron fuentes que, según la investigadora Ethel Herrera en la Guía de INAH sobre la Alameda, escrita en 1992, “estaban dedicadas a deidades mitológicas: la principal era de Glauco pescador y las otras de Orión, Ganímides, Hércules y Tritón”.

En esa misma época fue cuando, en uno de sus costados, se comenzó la edificación del Hospital de San Juan de Dios en el mismo sitio en el que existiera el de Nuestra Señora de los Desamparados, que había sido levantado en 1586 por el médico Pedro López. El templo edificado por los juaninos junto a su hospital, obra de Miguel Custodio Durán, se concluyó en 1729 y formó parte del mismo conjunto. Su fachada destaca por su original concha abocinada y las esculturas de los santos fundadores de órdenes religiosas.

En 1600 se edificó, en el extremo oriente de la Alameda, el convento de Santa Isabel y, en el ala sur, el de Corpus Christi, obra del arquitecto Pedro de Arrieta, fundado en 1724 por religiosas que adoptaron las reglas de San Francisco: eran descalzas y de vida muy estricta. Fue el primero creado para indias caciques en América.

A principios del siglo XVII los agustinos edificaron sobre la antigua calzada de Tlacopan (Tacuba) uno de los primeros hospicios de América. En este lugar se alojaban los frailes previo al embarque hacia la cristianización de las Filipinas. En 1780 se adecuó como Hostería de Santo Tomás de Villanueva y hoy sobrevive convertida en hotel.

Debemos, por su parte, al tan sonado virrey Antonio María de Bucareli la feliz ocurrencia de disponer que los domingos y días festivos los paseantes disfrutasen de la música que interpretaba una orquesta que pudiera ser la precursora de las bandas municipales.

Ya para finales del siglo XVIII, que trajo consigo el neoclásico, las ideas modernas de la Ilustración, el nacionalismo criollo, el Mercurio Volante de Bartolache, la Gaceta de Literatura de México de José Antonio de Alzate, la Historia antigua de México de Clavijero y otras muchas novedades que configuraron al México anterior a la lucha por la independencia, la Alameda se había engalanado con “dos mil frondosos fresnos, álamos, sauces y otros condominios de aves canoras”.

En el siglo XIX

Ya con su nueva fisonomía, la Alameda se dispone a vivir de lleno la época del orgullo nacional. Así es que, un año después de que el Congreso declarara al 16 de septiembre como día de fiesta nacional, se celebró en 1825 la primera conmemoración cívica oficial con motivo de la Independencia, quedando establecida la costumbre de que anualmente ahí se llevara a cabo.

No obstante su bien adquirido sello patriótico, la Alameda tuvo que vencer su orgullo nacionalista y dejarse seducir por la emperatriz Carlota, quien durante el breve imperio de Maximiliano de Habsburgo centró ahí sus afanes de embellecimiento de la ciudad debido a la degradación en que se encontraba este jardín centenario que tanto había sufrido durante la intervención estadounidense en 1847, cuando los soldados invasores no tuvieron empacho alguno de acampar ahí y, más aún, de enterrar a sus muertos en este sitio. La emperatriz mandó plantar árboles y rosas para darle una mejor imagen, y los jardines se tapizaron con pasto inglés.

Pero, como nadie sabe para quién trabaja, fue ahí precisamente donde se preparó una de las más calurosas bienvenidas al presidente Benito Juárez cuando regresó victorioso a la capital del país el 15 de julio de 1867, tras la derrota del imperio. Celebración que, consistente en un almuerzo popular para tres mil personas, no pudo llegar a feliz término, pues un fuerte aguacero hizo que todo el festejo quedara literalmente pasado por agua.

No obstante, los alrededores seguían siendo causa de preocupación del gobierno, habida cuenta de que las calles que circundaban a este jardín público seguían estando en muy mal estado. Fue hasta 1868 cuando se aprobó cegar las acequias que todavía lo rodeaban, demoler la barda y colocar 36 faroles de veinte luces cada uno a base de trementina y aguardiente. Asimismo, en noviembre de 1873 el presidente Sebastián Lerdo de Tejada inauguró ahí el alumbrado de gas. Luego se colocaron banquetas en las calles aledañas.