En noviembre de 1519 Cortés y Moctezuma II estuvieron cara a cara por primera vez. Según la tradición, el encuentro ocurrió en la esquina que ahora forman las calles de República de El Salvador y Pino Suárez, en el centro de Ciudad de México. Allí también se ubica el antiguo Hospital de Jesús y el templo de Jesús Nazareno.

Hernán Cortés deja atrás Veracruz y se interna en territorio enemigo de los mexicas. Los tlaxcaltecas, esos bravos guerreros que desean quitarse el yugo azteca y viven en los márgenes del imperio, visten telas burdas y comen sus alimentos sin sal, debido a que el control de la misma está en manos de los mexicas y sus aliados. Comer sin sal será uno de los castigos más grandes para los españoles, acostumbrados a condimentar sus alimentos con mucha de ella desde siglos atrás.

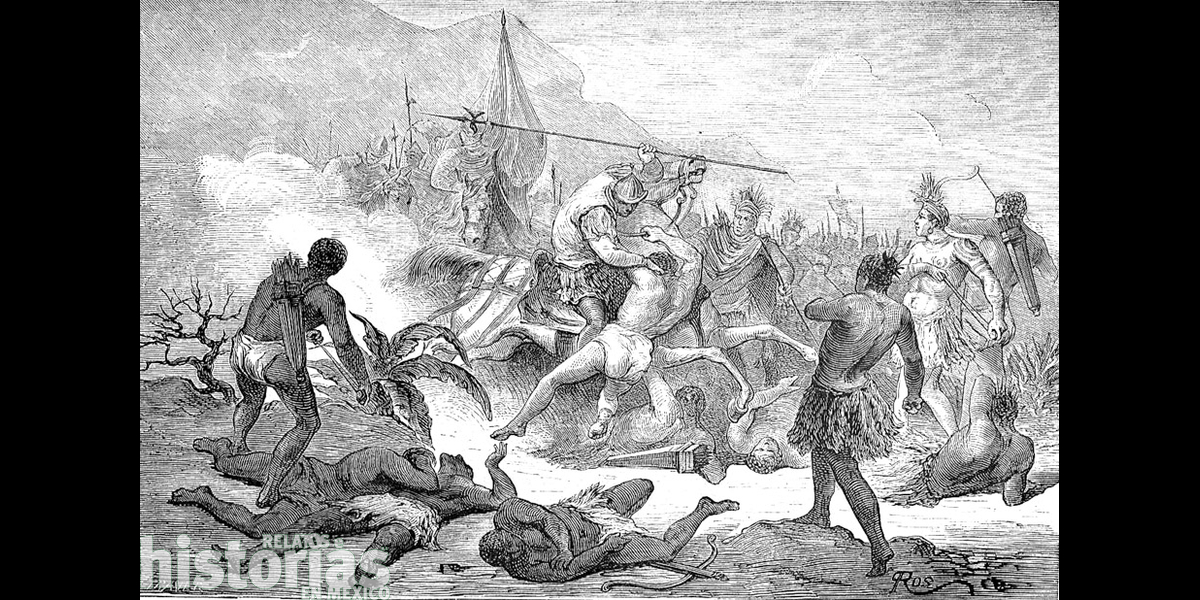

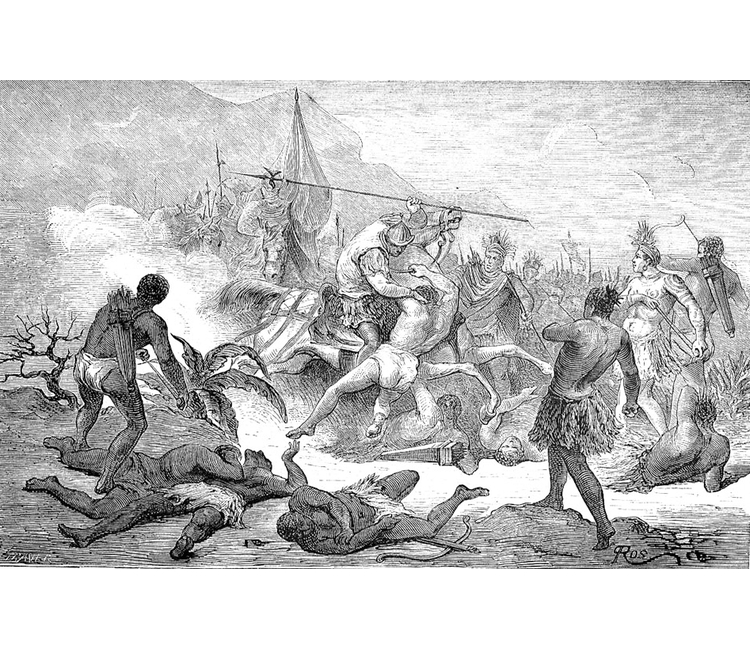

Los tlaxcaltecas atacan a los españoles, capturan y destazan a un caballo, animal desconocido en estas tierras. Comprueban que los recién llegados sangran, no son dioses, y que esos seres monstruosos de cuatro patas y cabeza descomunal son, al fin y al cabo, animales de carne y hueso.

Después de varios encuentros, altercados y ataques seguidos de reiteradas disculpas (táctica bien diseñada por los caciques tlaxcaltecas), Cortés logra la fidelidad de los cuatro señores que gobiernan el reino de Tlaxcala. Esa alianza será crucial para el triunfo futuro de la conquista. A su vez, estos indígenas encuentran en el capitán extremeño la única manera de enfrentarse a sus peores enemigos y, con suerte, derrotarlos para siempre.

Los mensajeros de Moctezuma que se habían acercado a Cortés en Veracruz lo conminan a no confiar en los tlaxcaltecas, aunque sin éxito. Al no conseguir alejarlo de sus enemigos, le aconsejan acercarse a Tenochtitlan pasando por Cholula, ciudad próspera de comerciantes y sujeta al poderío mexica.

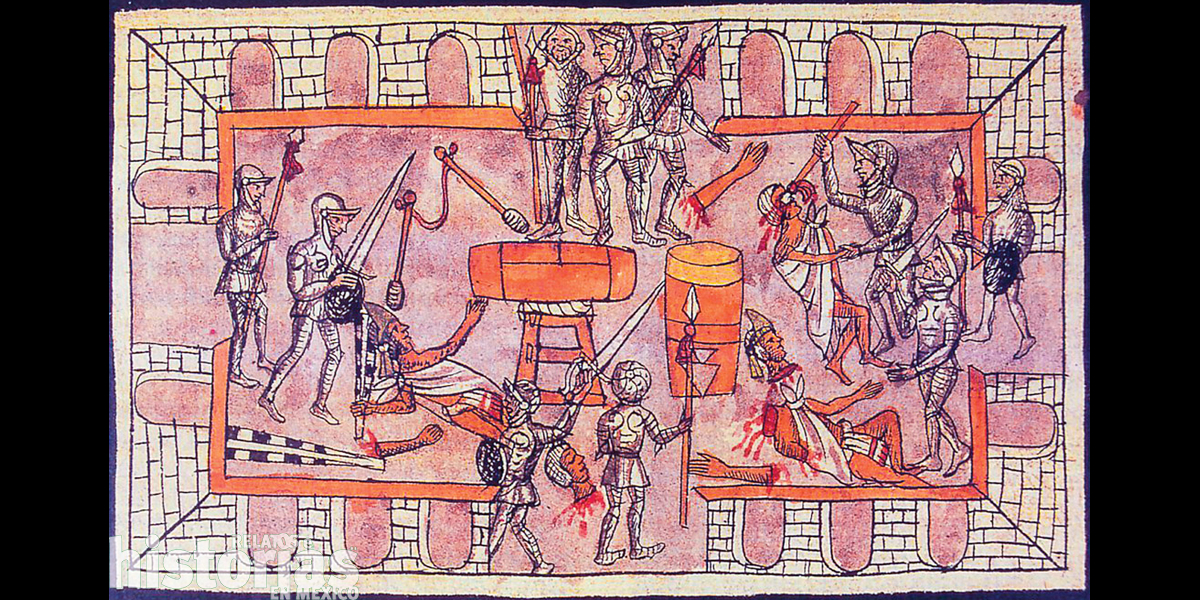

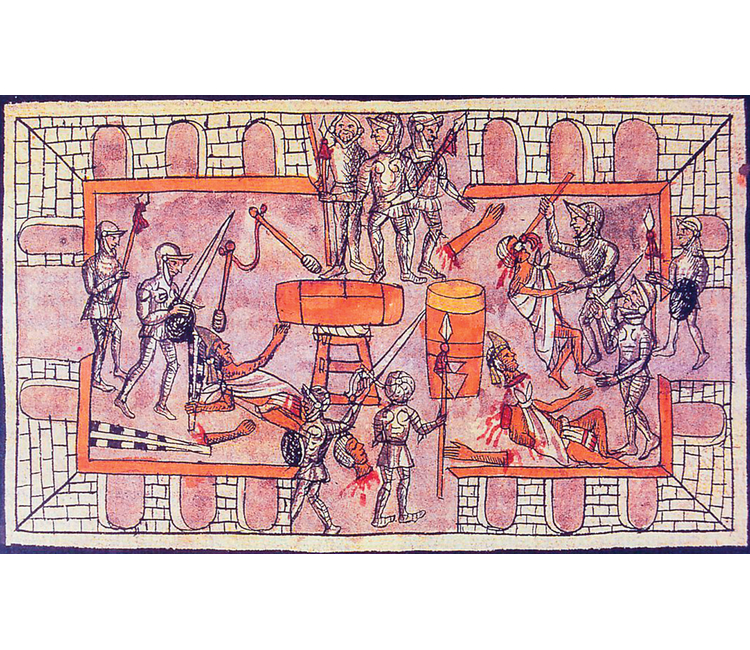

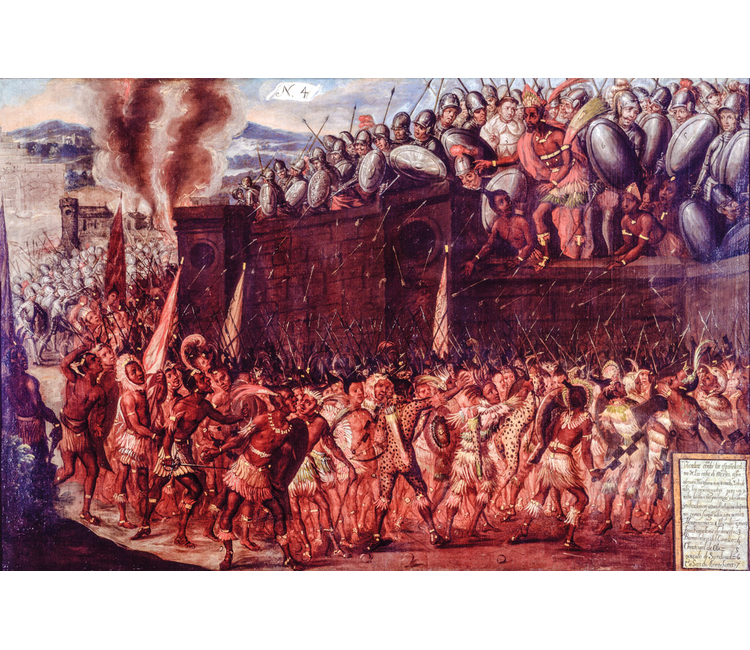

Cholula es populosa y parece recibirlos con agrado. Pero la indispensable Malintzin, interceptada por una anciana debido a su belleza, se entera de una emboscada que los guerreros intentan tender a los españoles. La mujer le ofrece salvarla de la matanza y casarla con un hijo. Malintzin accede en apariencia y le dice que solo irá a recoger sus pertenencias. Avisa a Cortés sobre la trampa. El español no lo piensa dos veces y, sin piedad, ordena la matanza de los guerreros completamente desarmados. Durante varios días, los tlaxcaltecas se ceban en la rapiña y el despojo de sus enemigos derrotados. Sometidos los cholultecas, Cortés y sus hombres avanzan, ahora sí, con el camino libre hacia la gran Tenochtitlan.

Los hombres han cruzado selvas, bosques, valles; han ido del calor sofocante de Veracruz al frío paso entre los volcanes nevados que cierran la cuenca de México. Algunos, despojados de sus armaduras, se han abrigado con pellones, una especie de abrigo de plumas de fabricación indígena.

La mayoría va caminando, pues solo hay poco más de una docena de caballos. Los tamemes (cargadores) tlaxcaltecas arrastran los pesados cañones y las piezas de artillería durante kilómetros.

El esplendor

Han llegado a la gran Tenochtitlan, azorados por lo que han visto a su entrada. Calzadas limpias y anchas, canales llenos de canoas, mujeres y niños atónitos que salen al encuentro de esos hombres extraños con pelo en la cara y vestimentas, utensilios, armas y animales nunca antes vistos.

Moctezuma ha salido a recibirlos flanqueado por sus hombres de confianza y un enorme séquito. El tlatoani lleva sandalias de oro y no pisa jamás el suelo de tierra, pues le anteceden hombres que van colocando mantas de algodón a sus pies.

Cortés se acerca e intenta abrazarlo como una forma de ofrecer un saludo afectuoso; los caciques lo detienen, pues eso es un gesto de desprecio entre los mexicas. Intenta entonces darle la mano derecha a través de Malintzin, pero el tlatoani la desdeña.

Moctezuma los hospeda en el Palacio de Axayácatl y se dispone a enseñarles la grandeza de su aposento principal, su “zoológico”, sus jardines; de su populosa ciudad, sus dominios, su poderío.

En el llamado zoológico que después quedará reducido a cenizas, los españoles miran con horror los cientos de serpientes que viven en cestas rodeadas de plumas. Para ellos, ese animal simboliza el pecado capital, la caída de Adán y Eva, la expulsión del Edén, el Diablo... Y con esos referentes, los únicos que tienen para comprender y comunicarse, miran ese mundo extraño, inexistente aun en su imaginación. Se maravillan con las numerosas fuentes y árboles que rodean los templos, los centenares de pájaros, sus coloridos plumajes, sus trinos y su infinita variedad.

Cuando Moctezuma los lleva al mercado de Tlatelolco, el más grande que los españoles hayan visto, las imágenes se suceden como en un sueño. Los productos están perfectamente ordenados, hay puestos de loza de barro, ollas de todos los tamaños, jarritos, miles de plumas de colores brillantes, petates, canastas; frutas, legumbres y verduras imposibles de imaginar en el mundo europeo: aguacates, zapotes, cacahuates, tunas, nopales, cientos de variedades de maíz de distintos colores, frijoles, infinidad de chiles, huauzontles, quelites, insectos, patos y guajolotes, venados, tanto vivos como muertos.

El bullicio y la gente asombran a los europeos, que aseguran jamás haber visto una ciudad tan grande y populosa, salvo, quizá, Venecia. Mientras tanto, Cortés había dejado una guarnición en Veracruz bajo el mando de un fiel capitán, Juan de Escalante, y unos cuantos españoles. Pero en una escaramuza con unos mexicas que exigían el tributo a un pueblo cercano, Escalante fue atacado y murió unos días después.

Al enterarse, el capitán enfureció y, tras culpar a Moctezuma de la trampa, le coloca unos grilletes en los pies, acto que causa conmoción y pesar al tlatoani. Cortés accede a quitarle los grilletes a cambio de aplicar un castigo ejemplar al traidor. En efecto, se monta una hoguera rodeada de flechas y ahí se le da muerte al atacante como castigo ejemplificador para los espectadores y el mismo tlatoani. Un despliegue de poder.

Durante meses, Moctezuma vive preso en sus aposentos en relativa tranquilidad. Conversa con el extremeño mediante un muchacho español que ha sido nombrado su paje y ha aprendido el náhuatl. Así, Cortés le cuenta las virtudes de la Virgen María, piadosa mujer, madre de Dios que intercede por todos. Le habla de la Divina Providencia. De un Dios todopoderoso y único, enemigo de sus ídolos; de Carlos V, poderoso monarca del que los españoles son vasallos. Moctezuma lo escucha y asiente. Hay algo de fatalismo en su actitud, de derrota anticipada, de resignación.

Esta publicación es solo un fragmento del artículo "El fin de Hernán Cortés" de la autora Úrsula Camba Ludlow que se publicó en Relatos e Historias en México, número 122. Cómprala aquí.