La manera en que se comportaban los bandidos ante sus víctimas y el gobierno, así como la forma en que eran representados, temidos y valorados por la sociedad, se volvió un tema recurrente entre viajeros, periodistas y políticos del siglo XIX.

Desde el bandolero noble y caballeroso que besaba la mano del cura y se negaba a maltratar a una mujer, hasta el ladrón que encarnaba la desesperación y rencor de las clases oprimidas y no tenía empacho en matar a sus víctimas, el bandolerismo puso a prueba la capacidad del Estado mexicano para traer orden y hacer valer su autoridad. La manera en que se comportaban los bandidos ante sus víctimas y el gobierno, así como la forma en que eran representados, temidos y valorados por la sociedad, se volvió un tema recurrente entre viajeros, periodistas y políticos del siglo XIX. Al mismo tiempo que eran vistos como un mal social que debía ser erradicado en aras de la modernidad y el progreso, también eran admirados por su valor, caballerosidad y rebeldía ante las rígidas condiciones sociales.

Orígenes

Al finalizar la guerra de independencia en 1821 fue posible observar los distritos componentes que permitirían el arraigamiento y proliferación de los bandidos en el México del siglo XIX. La falta de una autoridad centralizada fuerte, capaz de hacerse valer en todos los niveles de gobierno, dejó la seguridad en manos de los propios estados y, más dramáticamente, en los individuos. Era común que los hacendados y comerciantes armaran sus propios contingentes de seguridad para protegerse de los bandoleros, lo que generó que las élites mexicanas, para pagar impuestos u obedecer al nuevo Estado, antes pidieran ciertas concesiones o acuerdos que les beneficiaran.

Por otro lado, las fuerzas de seguridad eran insuficientes para mantener el orden en la República. Esta debilidad fue bien aprovechada por los bandoleros, quienes supieron explotar sus vínculos con la población local (en ocasiones, familias enteras se dedicaban al bandolerismo) y su conocimiento de la geografía regional para evadir a las autoridades.

La mirada extranjera

El novel gobierno mexicano heredó desorden y la bancarrota del erario. Esto dificultó la creación de una fuerza de seguridad bien armada, adiestrada y pagada que pudiera destinarse a proteger las vías de comunicación más importantes del país, lo que permitió que el bandolerismo escalara hasta volverse un verdadero problema. Sobran las historias de diligencias y caravanas asaltadas a lo largo de la ruta que iba de Ciudad de México al puerto de Veracruz; muchas de ellas inspiraban terror y curiosidad entre los extranjeros que visitaban estos lares. Madame Calderón de la Barca, esposa del primer enviado plenipotenciario de España, describió en sus cartas –redactadas entre 1839 y 1842– el miedo que provocaba que una diligencia viajara sin protección por una ruta que se sabía era dominada por bandoleros.

Veinte años después parece que el problema aún estaba lejos de resolverse. Durante la Segunda Intervención francesa, George Bibesco, quien acompañó la expedición de Maximiliano, relató en su diario Au Mexique, que en 1862 era común que los viajeros que atravesaban la ruta México-Veracruz llegaran casi desnudos después de haber sido asaltados en el trayecto. Henrik Eggers, un militar danés que también vino con Maximiliano, describió detalladamente el asalto a una diligencia, mostrando las opciones de las víctimas: si los viajeros se resistían y eran vencidos por los bandidos, corrían el riesgo de ser asesinados; si no ofrecían resistencia, los ladrones solo se llevaban los objetos de valor.

El relato de Eggers permite observar la corrupción que imperaba en las fuerzas del orden mexicanas, pues menciona que las escoltas que acompañaban a los coches podían ser las que luego los asaltaban o exigían un pago “voluntario” por prestar el servicio de protección. Si bien estos dos últimos relatos podrían tener un halo de propaganda imperial, lo cierto es que las autoridades republicanas no destacaban por su combate a la corrupción.

Corrupción e inseguridad

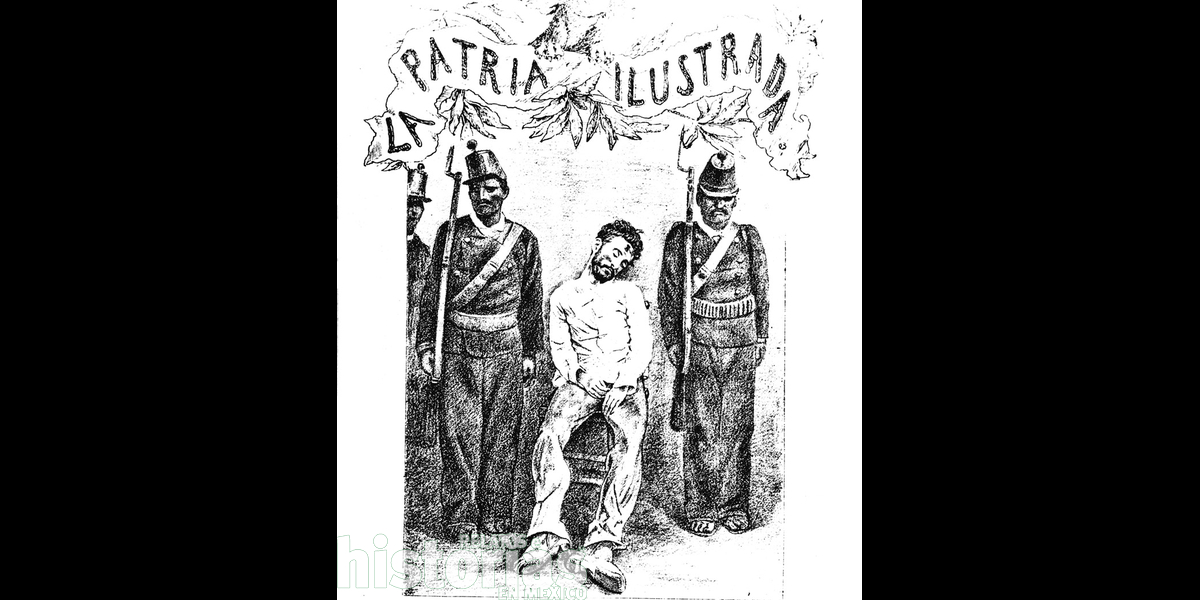

Sobre esto último, vale la pena mencionar el caso del coronel Juan Yáñez, quien probablemente inspirara algunos personajes de la obra de Manuel Payno, Los bandidos de Río Frío. Este comandante operó en la década de 1830 y se decía que tenía un estrecho vínculo con Antonio López de Santa Anna, lo que le permitió construir una red delictiva a lo largo del centro de México, con la cual atracaba diligencias y asaltaba a hacendados de la zona; incluso se dijo que participó en la muerte de un diplomático extranjero. Al final, fue apresado y condenado a muerte por garrote en 1839, pero su figura pasó a la posteridad como ejemplo de la corrupción del gobierno de la época.

Si bien los asaltos a diligencias fueron los eventos más famosos vinculados al bandolerismo mexicano, no eran la única forma en que este operaba. En el norte del país, los asaltantes se dedicaban más al robo de ganado y al atraco en las rutas que seguían los caminos de las minas. El número de miembros de las gavillas podía ser tan alto y sus hombres estar tan fuertemente armados que era necesaria la intervención de las fuerzas armadas, como ocurrió en Aguascalientes durante 1863, cuando las fuerzas de Mauricio Barrera y el Cuervo Gil fueron abatidas después de intentar tomar la capital en nombre del ejército invasor francés. También se enviaron contingentes hacia Zacatecas y Nayarit, zonas en las que operaban guerrilleros y bandidos que se declararon partidarios de la República.

Gavillas y guerrilleros

Como en la Independencia, durante la Guerra de Reforma y la Segunda Intervención francesa, el término bandido se aplicó para englobar a toda clase de combatiente que luchara contra el gobierno establecido, sin importar si se dedicaba al hurto o era un militar sublevado. Especialmente se confunde en esta época porque, en más de una ocasión, los bandoleros se integraron a la lucha armada como guerrilleros, a las órdenes tanto de conservadores como de liberales, aunque muchas veces sin un propósito político, pues en ocasiones podían ir y venir de un bando al otro, según los beneficios que podían extraer de la guerra o de la facción ganadora.

En el bando liberal, el caso de Antonio Rojas es, sin duda, el más emblemático. Este personaje inició su carrera adhiriéndose a esa causa en Jalisco y destacó por la forma tan sangrienta con la que reprimía a los pueblos aliados a los conservadores o incluso a aquellos que se negaran a prestarle ayuda. A pesar de ello, su capacidad para mantener la resistencia liberal primero, y republicana después, le permitió mantener el apoyo de los juaristas. Su fama se extendió en el Segundo Imperio y durante años fue cazado por los franceses, hasta su muerte a traición en 1865.

De igual forma, los conservadores recurrieron a algunas gavillas para enfrentar a las fuerzas republicanas. De nuevo en Jalisco, las tropas de Juan Chávez y Valeriano Larrumbide fueron conocidas por sus enfrentamientos contra Antonio Rojas y la depredación que causaban en los poblados liberales. Aunque nunca lograron obtener triunfos contundentes en Jalisco o Aguascalientes, sí desestabilizaron la región para mantenerla en pie de guerra.

La fama de los Plateados

Con el triunfo de la República en 1867 surgió el problema de qué hacer con todas aquellas fuerzas irregulares que lo apoyaron o con las disidentes que aún se mantenían en pie de lucha, especialmente para evitar que amenazaran la estabilidad del gobierno de Benito Juárez. Una opción fue dar a los enemigos una amnistía para que abandonaran las armas, como se había intentado en 1861 contra varios de los militares que lucharon en el bando conservador en la Guerra de Reforma. Otra fue tratar de integrar contingentes enteros (o buena parte de ellos) a las fuerzas de seguridad encargadas, precisamente, de combatir a los bandoleros que se mostraran reacios a deponer las armas una vez finalizada la intervención francesa. Sin embargo, muchos cuerpos de bandoleros bien organizados exigieron más al gobierno de lo que este podía darles, por lo que volvieron al latrocinio.

El ejemplo más claro de estos contingentes fueron los llamados Plateados de Morelos, conocidos por sus elegantes vestuarios de charros, que acompañaban con encajes de plata como símbolo de su ostentación desmedida. En un principio, abanderaron el estandarte liberal y republicano, y lograron desestabilizar la región de Morelos en favor de la causa juarista. Sin embargo, cuando finalizó la guerra, se negaron a pactar con el gobierno y abandonar sus armas, pues este no tenía forma de absorberlos en la economía de un país roto, con lo cual su única opción hubiese sido vivir en la miseria.

Los Plateados veían al latrocinio como una forma de enriquecimiento rápido y no estuvieron dispuestos a abandonarlo en favor de ningún proyecto nacional. Se mantuvieron operando en Morelos sin remordimiento por descargar su furia contra ricos o pobres, ni contra el gobierno o los hacendados. Se volvieron un símbolo del México salvaje y fuera de la ley que se extendió hasta el Porfiriato, y de la lucha de los oprimidos contra las élites económicas. Según el historiador Paul Vanderwood, eran admirados debido a su audacia, su arrogancia masculina, sus cualidades de jinetes y de enamorados. Sus desplantes agresivos y su completo desinterés en las posturas del gobierno les permitieron trascender en el imaginario social de los mexicanos hasta elevarlos como verdaderos antihéroes propios del romanticismo que proliferó en aquella época.

Amados y perseguidos

Hasta ahora hemos visto tres formas de practicar el bandolerismo en el México del siglo XIX: el robo a diligencias, considerado por muchos una forma de vida con la que se buscaba, más que la movilidad social, simplemente subsistir; el bandidaje como producto de una guerra de guerrillas, en la cual el robo está justificado siempre y cuando sea para apoyar el esfuerzo de una facción, con proyección a desestabilizar la autoridad política y la economía de una región; y el latrocinio como forma de ascenso económico, social o político, practicado por cuerpos bien organizados que se muestran indiferentes a cualquier proyecto de nación.

Este esquema no busca sugerir que los bandoleros eran unidimensionales en cuanto a sus objetivos, pues muchos tenían más de un propósito al momento de elegir esa vida. Cada personaje se movía por sus propios intereses, sin importar que estos chocaran en ocasiones. En este sentido, la idealización del pueblo mexicano hacia los bandidos no era más que una construcción que ayudaba a vincularlos con causas sociales y políticas, así como para forjar el imaginario de un México romántico en el que llegaban a parecer verdaderos héroes para la población, tanto por la leyenda que se construía a su alrededor como valientes, aguerridos y altaneros, como por su capacidad de enfrentarse al mal gobierno.

Algunos bandoleros eran vistos como héroes que se enfrentaban a las injusticias sociales provocadas por los hacendados o el gobierno mismo, como si se trataran de modernos Robin Hood o “bandidos sociales”, como los denominó el historiador británico Eric Hobsbawm. Esto es, hombres que se veían obligados a practicar el bandolerismo debido a la necesidad, más que por gusto, como consecuencia de los cambios en las dinámicas económicas de la población. Así, mientras los ricos se hacían más ricos y los pobres más pobres, aparecían bandoleros que buscaban una repartición más justa de la riqueza, con miras a defender a los oprimidos de las injusticias sociales.

Si bien algunos se hacen famosos por comportarse como caballeros (que no matan y buscan repartir las riquezas robadas), también podían ser admirados por su fortaleza, valentía y gallardía, independientemente de que no dudaran en asesinar a sus rivales o a las víctimas que se les resistieran. Aparte, las peripecias de estos hombres crearon un mercado de entretenimiento que era bien consumido por la sociedad mexicana. Las aventuras de los bandidos más famosos se leían en los periódicos o se cantaban en las fogatas. Se creaban historias desde la literatura inspiradas en personajes reales, pero idealizados para el deleite de aquellos ávidos por conocer la vida de bandidos.

De Chucho el Roto al Rayo de Sinaloa

Entre los bandoleros famosos del siglo XIX, Jesús Arriaga, mejor conocido como Chucho el Roto, fue de los que más encantó a la sociedad mexicana. Pasó a la historia por su intrepidez, caballerosidad y altanería al burlarse una y otra vez de la autoridad, pues, por más que era apresado, siempre encontraba la forma de evadir a sus captores y escapar de la cárcel. Comenzó a practicar el bandidaje como una opción más ante la imposibilidad de solventar sus gastos, pero, después de intentar plagiar a una dama de clase alta, se vio obligado a dedicarse de lleno al latrocinio.

Chucho el Roto (“roto” se llamaba a alguien de clase baja que se vestía como los de las clases altas) no mataba a sus víctimas, lo cual le dio fama de caballero, y solo se dedicaba a robar a los ricos feligreses que salían de misa o a secuestrar a los sacerdotes para que los obispos pagaran por su liberación. Fue detenido en Orizaba al intentar asaltar una fábrica de cigarros, pero escapó de la cárcel en 1882. Fue apresado otras dos veces, y esas mismas se escabulló de sus captores, hasta que finalmente fue encarcelado en 1884 y murió en San Juan de Ulúa al año siguiente. Algunos dicen que fue asesinado a palos, aunque la versión oficial que circuló afirmaba que lo mató la disentería.

Heraclio Bernal, alias el Rayo de Sinaloa, entró al bandidaje luego de caer en desgracia en la política sinaloense. Sus objetivos eran las minas, las cuales saqueaba para luego vender lo robado a los contrabandistas de plata. Volvió a incursionar en la política hacia 1885 e incluso trató de adherir a Porfirio Díaz a su causa, pero este lo rechazó y Heraclio no tuvo más remedio que volver al bandidaje.

Su dominio de la región, a la cual exigía préstamos y lealtades, fue tan intensa que incluso el ejército fue en su búsqueda. Se ofreció una fuerte suma por su cabeza, por lo que dos miembros de su propia cuadrilla ayudaron a ponerle una emboscada en la que finalmente murió en 1888.

Por otro lado, no era común que las mujeres encabezaran grupos de bandoleros, aunque tenían un papel secundario o indirecto en las actividades delictivas, pues muchas se dedicaban a servir de cocineras en los campamentos o como cortesanas de los bandidos. Sin embargo, estas mujeres también podían practicar el robo menor y la estafa, o servir como espías para obtener información de las fuerzas de seguridad enviadas a proteger diversas poblaciones.

Incapacidad gubernamental

Durante buena parte del siglo XIX, el gobierno mexicano no pudo ofrecer a la población una verdadera seguridad para contrarrestar el bandolerismo, pues no tenía los medios ni la capacidad económica. Sin embargo, sería un error sugerir que nunca lo intentó. Principalmente, se promulgaron leyes de excepción en momentos en los que el bandidaje proliferaba de manera crítica. Por ejemplo, en 1835 se expidieron leyes para que los delitos cometidos por bandoleros pasaran a la jurisdicción militar. En 1857, en Jalisco, se determinó que cualquier bandolero capturado in fraganti podía ser fusilado casi de inmediato. En 1871 también se expidió la Ley de Salteadores y Plagiarios, la cual reducía enormemente las garantías individuales de los acusados, por lo que, por lo general, las penas terminaban con la muerte del acusado.

Las milicias, la Guardia Nacional y el ejército fueron insuficientes para atacar el problema. De esta forma, desde 1861 se ordenó la creación de un cuerpo de Policía Rural que se encargara de vigilar las rutas comerciales que se conectaban con Ciudad de México. Su objetivo era enfrentar al bandolerismo que acechaba los caminos del país, pero la falta de un sueldo fijo y periódico (consecuencia de las guerras civiles e invasiones extranjeras) terminó por llevar a muchos de estos hombres a entrar en la corrupción o a aliarse con los mismos bandidos, quienes podían ofrecerles una buena paga derivada de los atracos.

Tampoco la integración de algunos contingentes de bandoleros a las filas de los Rurales después de la Intervención francesa, como lo ha señalado Vanderwood, ayudó a la pacificación del país. Sería hasta el Porfiriato (1876-1911) cuando el Estado mexicano finalmente lograría mantener cierto orden en el territorio y tendría una efectiva capacidad de acción en contra del bandolerismo.