¡Cuautla! El lugar más que histórico se ha vuelto legendario. El prodigio que ahí ocurrió ha provocado montañas de adjetivos, de admiraciones como las que abren este párrafo, de frases grandilocuentes, de lirismo en gran escala, de éxtasis patrióticos y patrioteros, de anecdotarios reales e imaginarios, de pintorescos relatos, de supervivientes y de “testigos presenciales” que nada presenciaron, de monografías, de estudios particulares sobre algún aspecto de la odisea, de reconstrucciones militares, etcétera. Tanta y tan variada profusión de materiales y de curiosidades en torno al sitio de Cuautla, indica por lo menos dos cosas: primera, que el suceso soporta ese y otros aluviones más, tan voluminosos como los que ya existen; y segunda, que, con mucho, el lector o el investigador se halla frente al acontecimiento militar más atractivo, impresionante y asombroso de cuantos se vieron en los once años de lucha emancipadora.

No nos detendremos en pormenores. Cualquiera puede acudir a los libros de [Carlos María de] Bustamante, [Lucas] Alamán, [Julio] Zárate, [Luis] Chávez Orozco y otras respetables autoridades que han tratado el tema, si desea conocerlo en detalle. Sólo insistiremos en algunos aspectos que, a nuestro juicio, invitan a la reflexión.

Conviene recordar que el virrey de la Nueva España, desde el 13 de septiembre de 1810, lo era don Francisco Xavier de Venegas. A él le estalló la bomba de Dolores, y desde ese momento no escatimó esfuerzos para aplastar la rebelión. Le auxiliaron en la tarea cuantas personas e instituciones creían ciegamente o estaban interesadas en la conservación del antiguo régimen. Y no se escatimaron ni gastos, ni crueldades, ni concesiones, ni amenazas, con tal de sacar a flote al virreinato, horadado en su centro por la campana libertadora del padre [Miguel] Hidalgo. Fiel a su causa, Venegas hizo lo que pudo, aunque no lo suficiente para abatir a la insurgencia, que a cada tajo se reproducía como el monstruo de las siete cabezas. La paulatina debilidad de su régimen, que se acentúa precisamente en el año de 1812, se explica por varias causas; dos nos parecen fundamentales: primera, desconocía por completo el medio novohispano y nunca pudo aprehenderlo en su totalidad; segunda, al verse obligado a enfrentarse a una situación de emergencia, se halló de pronto convencido de que el único hombre capaz de sacarlo del atolladero era el brigadier don Félix María Calleja, y sobre éste gravitó el peso y la responsabilidad de la contraofensiva realista, en la medida en que el virrey dio –tuvo que dar– amplias facultades a su invaluable subordinado y padecer, por la misma causa, el eclipse consiguiente.

Félix María Calleja del Rey

No hay que quemarse mucho las pestañas: entre 1810 y 1816, el enemigo más poderoso y temible de la revolución fue Calleja. Junto a él, los virreyes Venegas y [Juan Ruiz] Apodaca son figuras secundarias. Militar de carrera, ambicioso, de reacciones rápidas, astuto, ayuno de sentimentalismo, seguro de sí, convencido hasta el fanatismo de que la preservación de la colonia era asunto de vida o muerte para él, pocas veces España nos envió un funcionario con una personalidad y un carácter tan reciamente definidos –y, a la vez, tan funestos– como Calleja.

Llegado a Nueva España en la comitiva del segundo conde de Revillagigedo, vivía entre nosotros desde 1789. Al estallar la revolución tenía, en consecuencia, veintiún años de experiencia regional. Conoció bien las virtudes, las mañas y artimañas de los mexicanos de entonces, fueran criollos, mestizos o indios; de igual manera supo calibrar los valores y los defectos de sus paisanos. Se empapó, él sí, del ambiente de esta tierra. Y el hecho, en apariencia banal, de que gustara del pulque –él, que procedía de la cultura del vino– es sintomático del alcance que tuvo su adaptación, en usos, costumbres, vicios, peculiaridades, etcétera, al medio social que halló aquí a su arribo de Europa.

Por todo lo anterior, no sorprende que Calleja haya sido la manu militari más eficaz que utilizó Venegas para reprimir el movimiento libertador. Aculco, Guanajuato, [Puente de] Calderón y Zitácuaro, más que triunfos importantes en su carrera, fueron verdaderas masacres de insurgentes, que atestiguaron lo que podía esperarse de este hombre, tan hábil en el arte de la guerra como sádico y sanguinario para ensañarse con los vencidos. Reencarnación de Hernán Cortés, y ardiente defensor de la herencia de éste, no fue remiso en preparar braseros para quemar pies ni en disponer ceibas para ahorcar a cuantos considerara involucrados en el pecado de insurgencia. El terror, físico y moral, fue su divisa; y su objetivo, conservar el virreinato ¡a cualquier precio!

Subestimar al enemigo

Con semejante adversario hubo de habérselas [José María] Morelos en Cuautla. Y esto, de por sí, era ya una temeridad. El gobierno de México, distraído hasta entonces en las operaciones –primero contra Hidalgo y después contra [Ignacio López] Rayón– había reparado poco en el peligro que significaba el cura de Carácuaro. Abrió los ojos hasta que tuvo al enemigo en sus vecindades, sólo con el Ajusco de por medio. Y como Calleja acababa de regresar a la capital, donde se batieron palmas en su honor por la reciente victoria de Zitácuaro, a él le encomendó Venegas, no después de fuertes altercados, la ofensiva contra el Rayo del Sur.

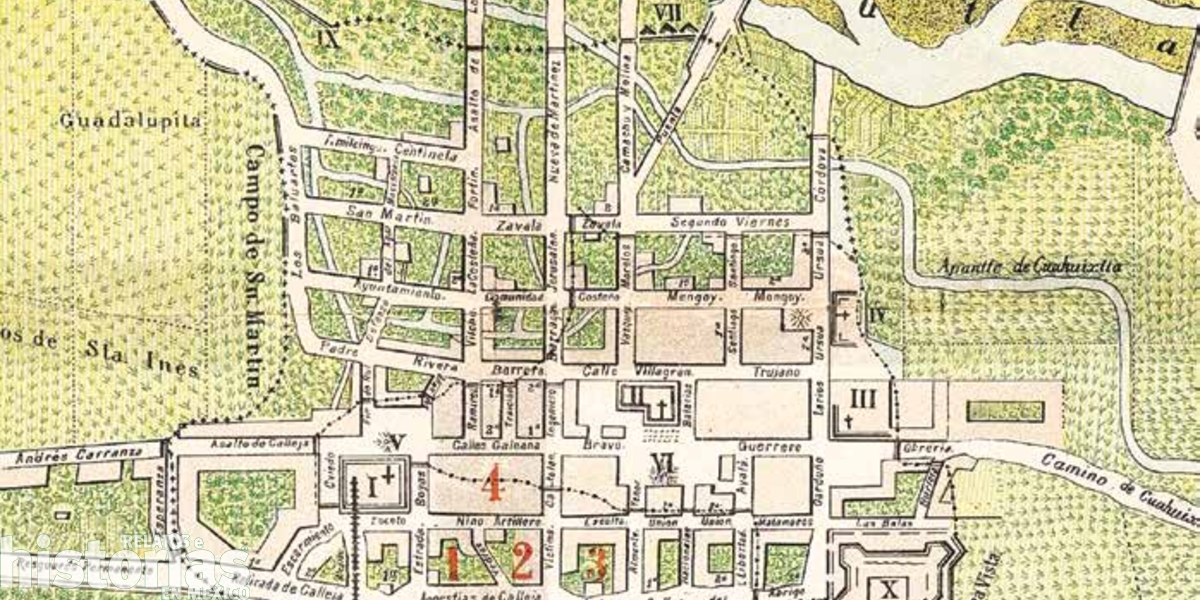

Que don Félix desestimó el potencial de don José María es inconcuso. El cura, decidido a medirse con el vencedor de Hidalgo y de Rayón, se encerró en Cuautla con menos de cuatro mil hombres. Calleja, por su parte, salió de México con un formidable tren, mucho aparato y exceso de confianza en sus aptitudes. El 18 de febrero plantaba sus tiendas en Pazulco, a la vista de la población; hubo escaramuzas esa tarde, pero la historia mágica de Cuautla comenzó al día siguiente, con el espectacular asalto que intentó dar el engreído brigadier. Bustamante puntualiza, reloj en mano: “Serían las siete y media de la mañana (miércoles 19 de febrero de 1812) cuando Calleja avanzó en cuatro columnas; traía la artillería en el centro y su caballería cubría los costados; sus cañones graneaban el fuego lo mismo que sus fusiles, y se notaba una especie de furor nada común en aquellos soldados. Calleja se había quedado a retaguardia en su coche, y parece que tenía por tan seguro el triunfo, que no creía que necesitase montar a caballo”.

Harto sabido es el resultado de esa acción: durante ocho horas, Calleja estuvo dando a sus hombres la lección de lo que no debe hacerse para tomar una plaza bien defendida. El valor, la organización y el espíritu en alto de los insurgentes adquirieron ese día proporciones inimaginables. Después del 19 de febrero, no había imposibles para aquellos hombres: pues rechazar a Calleja, el mejor militar de la colonia, matándole más de cuatrocientos hombres y arrebatándole buena cantidad de armas y pertrechos, no era cosa que se viera con frecuencia en ese tiempo. A su modo, el escarmentado explica al virrey lo sucedido. Venegas se asusta, envía refuerzos, moviliza a un ejército auxiliar –el de Ciriaco del Llano–, complace todos los pedidos de su general y éste, por fin, tiende sus tenazas sobre Cuautla. El sitio ha comenzado.

El escenario en que habrían de realizarse infinidad de episodios heroicos y sangrientos no dejaba de ser, pese a la presencia del dios Marte, pintoresco e incitador a las siestas propias de un clima tropical. Treinta años después, un viajero extranjero observaba que: “Cuautla es una perfecta ciudad meridional. Las casas son pequeñas y ventiladas; por el medio de la calle burbujea el agua cristalina; árboles de anchas hojas tienden su ramaje sobre el techo de las habitaciones bajas. Las mujeres se asoman a medio vestir a las puertas y ventanas, mirándose unas a otras o sin mirar nada; los hombres parecen tener tan poco quehacer como las mujeres, y todo tiene ese aspecto del dolce far niente, que domina en este clima suave y tentador”.

No sería muy diferente la radiografía del lugar tres décadas antes, pero sacada en tiempos normales. Encerrado ahí Morelos y bloqueado por Calleja, la situación era evidentemente anormal. Y ante la emergencia, toda la población civil, de grado o por fuerza, se vio obligada a conducirse como beligerante. Nada de dolce far niente –por más que el mecerse de las palmeras y el bochorno de las tardes convidara a ello– ni de “poco quehacer”, pues vecinos y soldados tuvieron que trabajar, como nunca seguramente lo habían hecho, para ganarse su opción a seguir viviendo.

Encubrir una bochornosa verdad

La mejor historia del sitio de Cuautla, quién lo dijera, la escribió Calleja. El Archivo General de la Nación guarda la mayor parte de sus comunicaciones al virrey y a otras personas, que forman la más pasmosa montaña de mentiras que un general pudo acumular para no reconocer oficialmente lo que esos mismos escritos nos revelan, después de una cuidadosa lectura, de una selección de frases capitales y de una interpretación, nada difícil, de contextos y entrelíneas: que el triunfador de aquellas jornadas fue, día tras día, Morelos y no él. Ese epistolario, rico en revelaciones, es la confesión más palmaria, envuelta en bravatas, denuestos, amenazas y derrames biliares, de un vencido, de un hombre reducido a la impotencia por la astucia y el talento de su adversario. Y no es que éste se hubiera hallado en un lecho de rosas. Los sitiados padecieron hasta lo increíble, pero soportaron todas las privaciones porque sus mismos jefes les dieron el ejemplo de lo que puede una voluntad cuando se propone no sucumbir.

Dos rasgos en la actitud de los independientes durante aquellos meses de un infierno son, empero, los que más llaman la atención. Uno, el optimismo que nunca abandonó a Morelos, aun en los momentos más críticos, traducido en un asombroso programa de fiestas, bailes y zarabandas dentro de la plaza, y en una lluvia de proclamas y burlas sangrientas arrojadas al campamento enemigo, sin por ello desatender, en ninguna hora, la defensa de las trincheras.

Para conocer más de éste y otros interesantes temas, adquiere nuestro número 203, de septiembre de 2025, disponible en nuestra tienda en línea.