“En tanto haya aquí un emperador, habrá un imperio”, escribió la princesa Carlota de Bélgica en el verano de 1866, poco antes de partir a Europa en busca de apoyo y más tropas para su imperio mexicano que se desmoronaba. Sin embargo, antes del año, el emperador sería capturado y el imperio desaparecería.

Hacia principios de 1867 el imperio de Maximiliano prácticamente llegaba a su fin. Después de cinco años de ocupación militar, Francia se desligaba de su intervención y en marzo los últimos regimientos galos partían rumbo a Europa. No obstante, Maximiliano permaneció en el país, resolviendo concentrarse en la ciudad de Querétaro con nueve mil hombres; pero tal decisión resultó ser una mala estrategia: pronto fue rodeado por los ejércitos del Norte, del general Escobedo, y de Occidente, del general Ramón Corona.

Durante más de dos meses, el sitio de Querétaro se desarrolló en una serie de violentas y sangrientas batallas. El momento decisivo llegó la madrugada del 15 de mayo, cuando las fuerzas republicanas se apoderaron de la ciudad y Maximiliano fue hecho prisionero.

De acuerdo con la organización del Ejército del Norte, la responsabilidad de su vigilancia recayó en el 1º Batallón de Nuevo León, cuyo comandante, el coronel Miguel Palacios, se desempeñaba como oficial preboste, es decir, el encargado de custodiar a los prisioneros y conducirlos al patíbulo. Era el mismo batallón que en febrero de ese año había estado a cargo del fusilamiento de 98 soldados franceses capturados en la batalla de San Jacinto y que eran responsables de numerosos crímenes cometidos en Zacatecas.

Por orden de Escobedo, todos los jefes y oficiales imperialistas fueron concentrados en el convento de la Cruz. Así, cerca de seiscientos prisioneros quedaron amontonados en el templo, en tanto que el emperador y su comitiva permanecieron aparte, en la sección del convento. Para el 17 de mayo los cautivos fueron trasladados a un lugar más amplio: el convento de Teresitas. Fueron conducidos a pie por las calles de Querétaro y escoltados por los nuevoleoneses; Maximiliano fue llevado en un carruaje.

Cinco días después los prisioneros descubrieron con extrañeza un cambio de guardias. Era el Batallón “Supremos Poderes”, con sus característicos uniformes grises, el que mantenía ahora la vigilancia. La razón del reemplazo era que Escobedo había recibido instrucciones del presidente Benito Juárez, desde San Luis Potosí, de someter a un consejo de guerra a Maximiliano y sus generales. Para vigilar mejor a los que serían juzgados, el coronel Palacios y su batallón fueron desplegados en el pequeño convento de las Capuchinas, el cual se convirtió en la nueva prisión del emperador.

A pesar de la estricta vigilancia, los prisioneros son tratados con toda consideración. Las visitas son permitidas... y numerosas. Constantemente se presentan las esposas de Miguel Miramón, Tomás Mejía y del príncipe Félix de Salm-Salm. El propio Escobedo los visita también. En las noches de vela, los oficiales de Nuevo León entablaban pláticas espontáneas con algunos de los prisioneros, quienes al parecer no podían conciliar el sueño. El general Miramón, que llevó un diario durante su cautiverio, escribió: “El capitán (de la guardia) ha estado esta noche en mi celda, viéndome hacer solitarios y platicándome de su tierra, Montemorelos”; y en otra página anota brevemente: “Esta noche se me presentó el amigo de Linares”. El coronel Palacios sostiene largas conversaciones en francés con el príncipe de Salm-Salm, ya que había pasado quince meses prisionero en Francia, tras haber sido capturado en el sitio de Puebla cuatro años atrás.

Maximiliano era sociable con sus guardias, pero a sus espaldas gustaba de ponerles sobrenombres. Palacios es llamado “la Hiena”, y el coronel Juan C. Doria, comandante del Cuerpo de Cazadores de Galeana, fue nombrado “el Sabueso”. Los rumores de un plan de escape y la posterior tentativa de la princesa de Salm-Salm de sobornar a Palacios y al coronel Ricardo Villanueva, ayudante de Escobedo, provocaron una enorme movilización en la prisión de las Capuchinas.

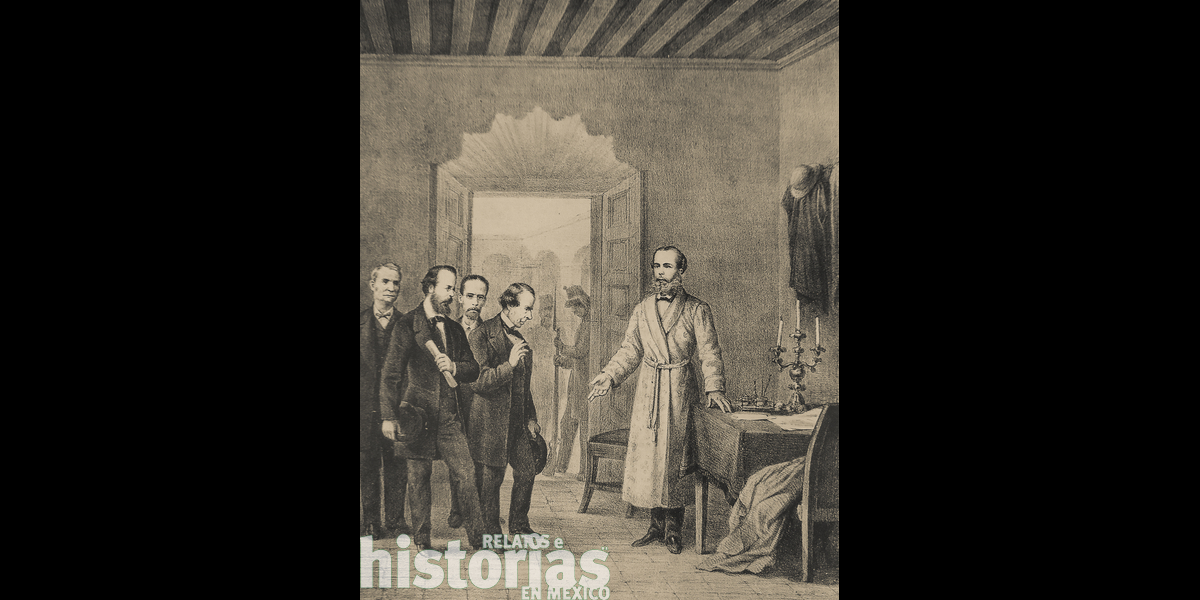

Todos los generales y ayudantes fueron trasladados al Casino Español. Sólo permanecieron en el convento Maximiliano, Miramón, Mejía, el médico particular Samuel Basch y los tres sirvientes del emperador: el mayordomo Grill, el criado húngaro Tüdos y el valet de cámara Severo. La guardia en el interior fue reforzada. Se colocaron centinelas sobre la azotea y prácticamente todo el Batallón de Nuevo León acampó en la calle. En la noche las celdas fueron iluminadas con una vela de sebo; las puertas se dejaron abiertas y seis oficiales custodiaban el pasillo para mantener en observación a los prisioneros. Mientras tanto, los juicios se desarrollaban en el Gran Teatro de Iturbide. Finalmente, el consejo de guerra votó por la pena capital. El 16 de junio por la mañana, el general Escobedo transmite a los reos su sentencia: la ejecución. Sería a las tres de la tarde. A los prisioneros apenas les da tiempo para escribir algunas cartas de despedida y hacer sus últimos encargos. Maximiliano se despide de sus sirvientes, quienes sollozando le besan la mano. Después entrega su anillo nupcial al doctor Basch: “Cuando regrese a Viena diga usted a mi madre que he cumplido con mi deber de soldado y muerto como buen cristiano”.

Todos aguardaron el momento señalado... pero nada ocurrió. Una hora después llegó el fiscal, general Refugio González, con un telegarama en la mano, el cual leyó a los condenados. El gobierno concedía una prórroga. La sentencia se había pospuesto por tres días.

Sentencia final

El 19 de junio es el día de la ejecución. Maximiliano se levanta en la madrugada y su criado Tüdos le ayuda por última vez a vestirse. Usa una camisa blanca, chaleco, pantalón oscuro y una levita larga. Después de confesarse con el canónigo Manuel Soria y Breña, pasa a escuchar misa a la capilla del convento con los otros prisioneros.

A las 6:30 de la mañana el coronel Miguel Palacios se presenta en el pasillo con una fuerte escolta de sus hombres. “Estoy listo”, señala el archiduque austriaco con buen temple. En la calle, tres carruajes que habían sido alquilados los esperaban. Parten rumbo el cerro de las Campanas. En el trayecto los custodian tropas del Ejército del Norte. Al frente va un escuadrón de caballería de los Cazadores de Galeana y detrás marcha todo el 1º Batallón de Nuevo León.

Más de cuatro mil soldados del ejército republicano han sido desplegados formando un cuadro al pie del cerro de las Campanas. Los coches llegan al lugar poco antes de las 7:00. La mañana ya ha despuntado y está radiante. “Es un bello día para morir”, dice Maximiliano.

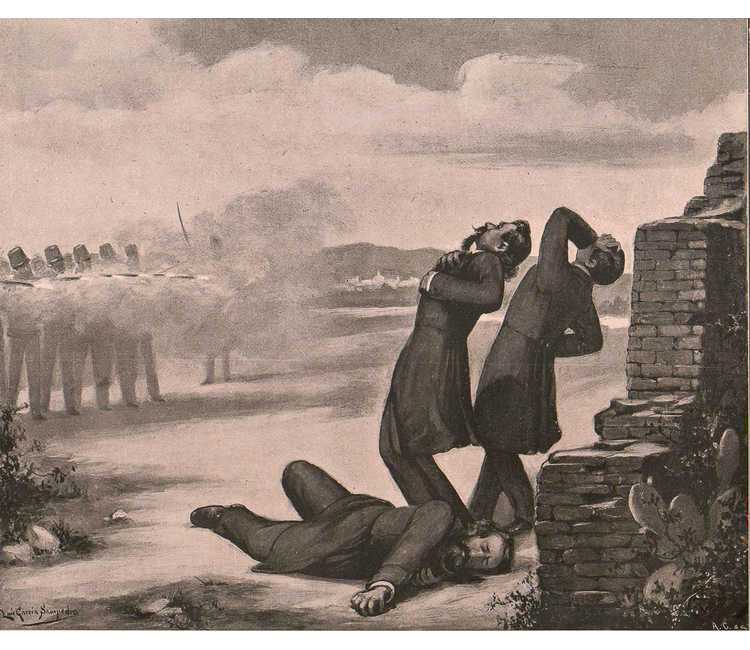

Con paso firme, los tres sentenciados se colocan frente a un tosco muro de adobe, levantado precipitadamente el día anterior por tropas del Batallón de Coahuila. A manera de despedida, Maximiliano da un fuerte abrazo a sus generales y pide a Miramón que se coloque en medio: “General, un valiente debe de ser admirado hasta por los monarcas”. Después, dirigiéndose a los presentes, alza la voz y dice: “Voy a morir por una causa justa, la de la independencia y la libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México!”.

Miramón saca un papel de su chaleco y lee un discurso. Rechaza quedar bajo el estigma de traidor: “Protesto contra la acusación de traición que se me ha lanzado al rostro [...]. Muero inocente de este crimen”. Tomás Mejía permanece en silencio, pero es el único de los tres que mira directo a los ojos a los soldados del pelotón de ejecución.

Son tres escuadras de siete tiradores cada una; una para cada prisionero. Su jefe es el capitán Simón Montemayor, de 22 años, originario de Villa de Santiago, Nuevo León. Como una petición especial, el emperador solicitó que se escogieran buenos tiradores y que apuntaran al pecho; así que sólo experimentados sargentos integran su pelotón de ejecución: Jesús Rodríguez, Marcial García, Ignacio Lerma, Máximo Valencia, Ángel Padilla, Carlos Quiñones y Aureliano Blanquet. Los soldados preparan sus mosquetes; son rifles Springfield de un solo tiro, fabricados en Har-per’s Ferry, Virginia, EUA.

El capitán Montemayor mantiene su espada en alto. De golpe la deja caer y al rasgar el aire se oye el grito “¡Fuego!”. Una descarga cerrada, uniforme, estruendosa, cruza el espacio por encima de las tropas republicanas y los reos caen al suelo. El capitán aún distingue signos de vida en Maximiliano y le ordena al sargento Aureliano Blanquet cargar nuevamente su rifle... Le dispara directo al corazón.

Son las 7:10 de la mañana. El eco de los disparos rebota en las esquinas de la ciudad. A continuación todas las campanas de Querétaro repican al unísono. Muchos soldados, emocionados, rompen la orden estricta de silencio y gritan: “¡Muera el Imperio! ¡Viva la República!”.

Después de cinco años de una guerra cruenta, el drama de la invasión francesa ha concluido. El imperio pasó al terreno de la historia.