El siglo XX fue particularmente fértil para que los gobiernos, de todo tipo, emplearan el pasado con usos políticos. Eso sucedió en todo el mundo. Los regímenes totalitarios, como el fascismo italiano o el nazismo alemán, recurrieron a la memoria de sus países para justificarse. Benito Mussolini no dudó en emplear toda la parafernalia del imperio romano, mientras que Adolfo Hitler se creía encarnación de un auténtico pueblo alemán, tan antiguo como Europa. En España, Francisco Franco se justificó con el argumento de que su movimiento recuperaba a la España que había nacido desde la época de la Reconquista, si no es que antes.

En los países comunistas, el uso de la historia era más complejo, pues no solo se recurría al pasado, sino que también se empleaba el análisis de la lucha de clases y ponía a los gobiernos de esos Estados en la gran marcha de la historia hacia un futuro que tarde o temprano llegaría.

México no fue la excepción. Los gobiernos que vinieron después de la Revolución de 1910, y que se consideraban sus herederos, recurrieron constantemente a la historia. Se fomentó el estudio de la época prehispánica, como raíz de lo mexicano, aunque se puso menos énfasis en la época de la dominación española. En los libros de texto se enseñó que los mexicanos, todos, venían de un mismo origen.

El Estado promovió esos estudios, invirtió en instituciones en las que se realizaban trabajos especializados y publicó numerosos libros de historia. Una buena parte de esas publicaciones estaba dedicada, por supuesto, a la Revolución mexicana del siglo XX, pues daba legitimidad a los gobiernos y al partido hegemónico.

El Estado y la historia

Es verdad que, al mediar el siglo XX, el discurso del Estado sobre la Revolución empezó a erosionarse. Muchas personas empezaron a cuestionar los supuestos logros de ese gran movimiento. En las siguientes décadas se empezó a hablar de “la revolución interrumpida”, como la llamó Adolfo Gilly en su libro de 1971. En buena medida, esto se debió a que el medio académico en el que se producía historia, que fue fomentado por el propio Estado, se estaba profesionalizando rápidamente.

Al concluir el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, en 1970, resultaba difícil para mucha gente seguir sosteniendo que los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional eran los herederos del movimiento que, según su propia narrativa, había prometido justicia social seis décadas antes. Es verdad que en todo ese tiempo hubo crecimiento económico, pero no se abatió la desigualdad. Además, el autoritarismo había mostrado uno de sus peores rostros.

Luis Echeverría, el presidente que tomó posesión en diciembre de 1970, se dio cuenta de que necesitaba un discurso legitimador y, por supuesto, usó la historia. Para empezar, recuperó con más fuerza el proyecto cardenista de repartro agrario, para vincular su propio gobierno con uno que era considerado como heredero claro del proceso revolucionario.

También buscó atraer a varios intelectuales y académicos, incluido el gran antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán, quien impulsó proyectos como SepSetentas, una colección editorial en la que aparecieron numerosos títulos de historia. También se sextuplicó el gasto en educación superior, lo que benefició a las carreras de ciencias sociales y humanidades, incluida la Historia.

Por supuesto, ni Luis Echeverría ni los políticos de su sexenio tenían la intención de que se hiciera una historia más académica e imparcial. Eso pudo apreciarse casi desde un comienzo. En septiembre de 1971, el presidente envió una iniciativa para que se pusiera la frase “La Patria es primero”, atribuida a Vicente Guerrero, en letras de oro en la Cámara de Diputados.

La conmemoración del 150 aniversario de la llamada “consumación” de la independencia mostró que para las autoridades no cabía una versión crítica del pasado mexicano. El apócrifo abrazo de Acatempan apareció por todos lados en los discursos cívicos septembrinos para meter a Vicente Guerrero como “auténtico” artífice de la independencia. El discurso de Martín Luis Guzmán en el Senado respaldó la iniciativa presidencial y desechó cualquier discusión académica sobre el Plan de Iguala.

Guzmán había dirigido la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, en los que se plasmó esa visión que, ya entrado el siglo XXI, sigue siendo tan aceptada en México: las culturas prehispánicas (como se veía en el libro de tercer grado de primaria de Historia y Civismo) eran el origen indiscutible de la historia patria, que hallaba su culminación en la Revolución de 1910, el reparto agrario y el proceso de industrialización de las décadas de 1940 a 1960.

Otras versiones de la historia

El régimen seguía usando su versión del pasado, pero los recursos que se invirtieron en colecciones como SepSetentas y en la educación superior (y la investigación), favorecieron el surgimiento de otras versiones de la historia. La década de 1970 vio cómo en El Colegio de México se empezaba a publicar la colección “Historia de la Revolución Mexicana” bajo la coordinación de Luis González, que ofrecía una versión crítica, bien documentada e imparcial.

El diálogo con colegas extranjeros fue también muy importante. Los estudios de Charles Hale, Michael Costeloe y Nettie Lee Benson se sumaron a los que desde México hacía Josefina Z. Vázquez sobre la primera mitad del siglo XIX; esos periodos eran vistos casi siempre desde una óptica simplona que estos autores contribuyeron a modificar.

En 1980, en Historia ¿para qué?, un grupo de filósofos y académicos daban cuenta de que el discurso académico ya se había separado del uso político del pasado que los gobiernos mantenían. Fue entonces cuando Luis González –quizá el historiador que mejor se percató de cómo se fue construyendo una historia académica al margen de la que se enseñaba en las escuelas, patriótica y utilitaria– la designó con el nombre de Historia de Bronce, en referencia al material con el que se hacen las estatuas que consolidan la memoria en las plazas públicas de México.

En la Universidad Nacional Autónoma de México, la historia del periodo virreinal empezó a ser cada vez más estudiada, sin importar que ese periodo siguiera siendo considerado, en los libros de texto, como una especie de Edad Media, oscura y carente de interés. Edmundo O’Gorman no solo renovó la manera de entender la historia de América en el mundo sino que, en su seminario, sembró una historiografía más reflexiva y crítica, menos interesada en “regañar” a los muertos que en explicar y comprender.

En el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la historia económica, la de las mentalidades y otras formas de historia social se cultuvaron también sin importar los intereses de los gobernantes en turno.

Por supuesto, cada gobernante seguía intentando dejar su impronta en la construcción del conocimiento histórico. Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, estuvo empeñado en recuperar la memoria de Anenecuilco y de Emiliano Zapata. Para ello, entre otras cosas, promovió que se entregaran a esa comunidad los títulos primordiales (que mencionaré un poco más adelante) e impulsó estudios académicos a través del Fideicomiso Historia de las Américas, pero como puede apreciarse en los títulos de esa colección, los temas abordados por las historiadoras e historiadores que han publicado allí poco o nada tienen que ver con la Historia de Bronce.

Al finalizar el siglo XX, según el Comité Mexicano de Ciencias Históricas, había más de mil personas registradas en instituciones en las que se hace investigación histórica. Los temas estudiados eran muy variados y, ciertamente, cada vez más alejados de las retóricas oficiales.

No quiero decir que la historia académica no sea ideológica, pero las discusiones, las metodologías y, sobre todo, la diversidad, han ayudado a que el uso político del pasado sea cada vez más difícil entre las personas que nos dedicamos profesionalmente a la investigación histórica.

Otro uso del pasado

Antes de concluir esta serie de trabajos sobre los usos políticos de la historia conviene señalar algo: tal acción no se ha venido haciendo de una manera instrumental o conspirativa. Quiero decir que no se debe a que una mente maquiavélica pensara que se debía usar el pasado, de modo descarado, para manipular a la gente, aunque el resultado fuera ese.

El uso político de la historia ha sido posible, entre otras razones, porque las mismas personas que lo han promovido han creído en él y hay buenas razones para eso: la memoria genera identidad y, si esta es aprovechable para quienes gobiernan, mejor para ellos.

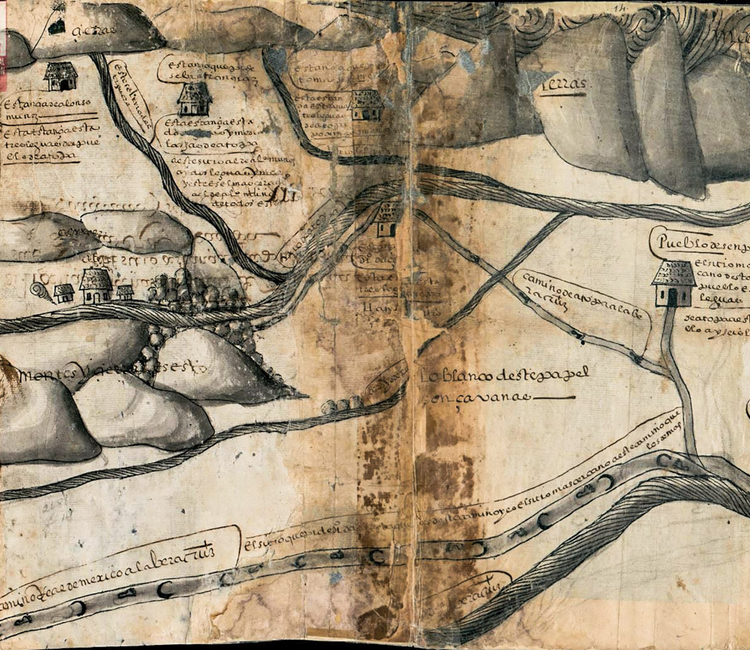

Un buen ejemplo podemos verlo en las comunidades campesinas de México, en especial en las indígenas. Muchas de ellas han padecido a lo largo de los siglos los embates de terratenientes, órdenes religiosas, empresas u otras comunidades para despojarlas de tierras. Para defenderse, algunos de estos pueblos guardan, como Anenecuilco, los documentos en los que legalmente se les asigna una dotación de tierras, bosques y aguas.

Tan importantes son esos títulos primordiales que hubo algunos pueblos que los inventaron. Hubo aquellos que no tenían esas concesiones de tierras, pero con el paso de los siglos escribanos de la propia comunidad, o pagados por sus autoridades, las elaboraron, en ocasiones con muchos errores (como asegurar que la otorgó algún virrey en una fecha en la que ni siquiera había llegado a Nueva España), para poder defender sus recursos naturales. En este sentido, esos documentos son apócrifos, pero no falsos, pues ese uso del pasado tiene una razón de ser.

Ahora bien, como algunos historiadores han mostrado, el uso del pasado en esos pueblos no solo ha servido para la defensa legítima de sus recursos o para construir una identidad sino que, en ocasiones, también para que los gobernantes locales se apropiaran de los recursos comunitarios.

Durante muchos siglos, desde las épocas prehispánicas hasta bien entrado el siglo XX, los historiadores (en efecto, historiadores varones) contribuyeron a la construcción de narrativas que fueron usadas por el poder. En las décadas más recientes, las mujeres y hombres que nos dedicamos profesionalmente al estudio del pasado reconocemos esa utilización y, mediante la investigación rigurosa y la crítica, pretendemos elaborar interpretaciones que expliquen de mejor manera el pasado.