Extranjero, dice el diccionario, se le llama a quien “es o viene de país de otra soberanía”. Y en efecto, de otra soberanía llegaron y siguen llegando a México inmigrantes, refugiados, exiliados, algunos legales y otros ilegales, que se han trasladado desde los distintos rincones del planeta, cruzando océanos, continentes o cielos, para entrar ya fuera por los puertos del Golfo y del Pacífico, por las fronteras del norte y del sur, o por los aeropuertos.

Llegados de otra soberanía

Al territorio que hoy es México arribaron en el siglo XVI los españoles católicos. Ellos conquistaron a los pueblos indios, fundaron centros de población y trajeron a sus mujeres. Son un grupo que, desde entonces, ha estado aquí. Según el historiador del siglo XIX Lucas Alamán, trajeron la civilización, que en su opinión era representada por la religión católica y el idioma castellano. Y fueron siempre, según la investigadora Alicia Gil Lázaro, una presencia “floreciente e influyente”.

En el siglo XVIII, cuando la corte virreinal afrancesó sus gustos (las formas de pensar, vestir y divertirse), llegarían los galos que venían como parte de los séquitos en calidad de peluqueros, cocineros, sastres y modistos, mayordomos, valets (sirvientes) y damas de compañía. En opinión del historiador Luis González, trajeron a México “el lujo, la locura y la corrupción máximas”.

A principios de la siguiente centuria, los novohispanos consiguen, como se decía entonces, “el sublime objeto de sustraerse de la dominación española”, lo que dio paso a una nueva nación “libre, señora de sí misma” que se llamaría México.

Esa nueva nación interesó a las potencias europeas, que no querían perderse de las riquezas que hasta entonces solo aprovechaban los españoles. Y por ello se lanzaron, de la mano de su élite mercantil, a ofrecer sus capitales en la forma de inversiones y préstamos.

Todo lo anterior coincidía con los deseos de los gobernantes mexicanos, que habían leído a los pensadores franceses y miraban a sus vecinos del norte queriéndolos imitar para construir su propia república.

Pero sucedió que aquellos admirados se convertirían en enemigos: en 1862 los franceses bloquearon el puerto de Veracruz y penetraron tierra adentro con sus bayonetas y sus pantalones rojos, llegando hasta la capital, donde más tarde impusieron a un príncipe austriaco. Por su parte, los estadounidenses se habían apropiado de enormes porciones del territorio y además invadido y también llegado hasta la capital en 1847.

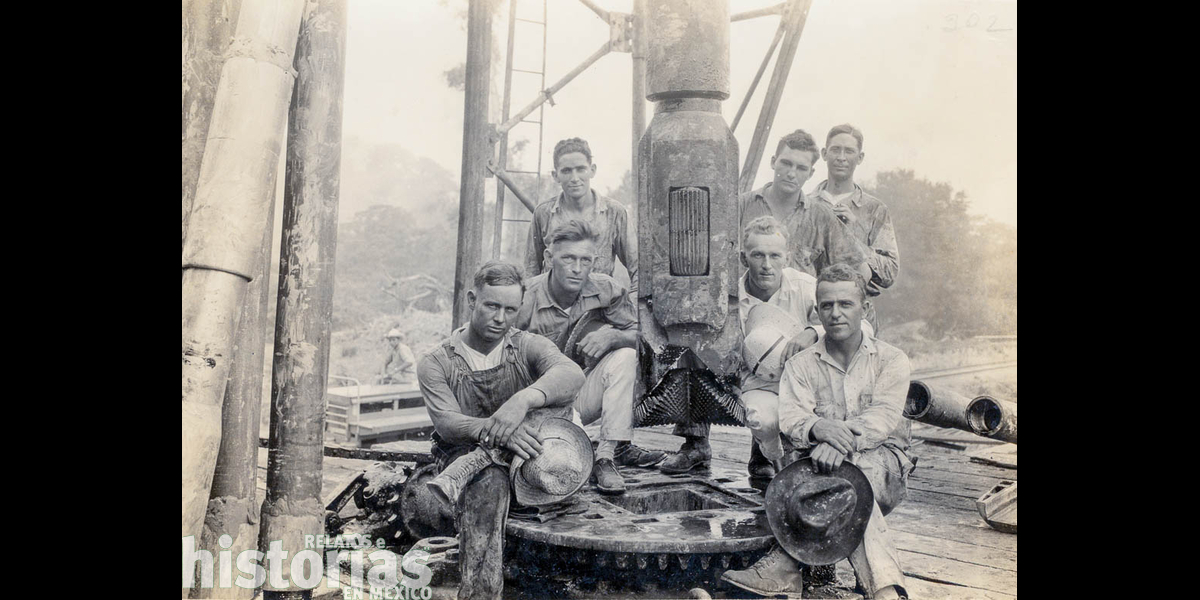

Europeos y norteamericanos terminarían por ser en México los grandes comerciantes, dueños de la agricultura de exportación, minería, ferrocarriles, petróleo, banca y finanzas.

Pero hubo también otros inmigrantes: aquellos a los que el gobierno mexicano invitó con el deseo de que se mezclaran con los nativos, para “mejorar las cualidades físicas, las cualidades morales y la actitud hacia el trabajo de los naturales”.

Unos de quienes respondieron a la invitación en el siglo XIX fueron los italianos. Tres barcos saldrían de su lugar de origen cargados con trabajadores, pero solamente uno llegó a su destino, pues los otros dos se hundieron. En el puerto desembarcaron 325 personas –en su mayoría hombres– que fueron conducidas a sus lugares de trabajo. Un mes después habían muerto doscientas por hambre y enfermedades. De las restantes, algunas volvieron a sus lugares de origen y las otras no se supo dónde quedaron. Este modelo se repitió con otros “invitados”, a los que después de hacer venir de tan lejos les daban tierras salitrosas, un salario bajísimo, pésima comida y se les hacía dormir en el piso “como perros y no como cristianos que somos”, según dijo uno de ellos.

Las leyes de Reforma de mediados del XIX, al decretar la libertad de cultos, también tuvieron que ver con que llegaran al territorio personas con otras religiosidades. Así fue que, a pesar de la jerarquía eclesiástica que siempre los condenó, al país llegaron protestantismos y evangelismos, movimientos milenaristas y carismáticos, logias masónicas, círculos espiritistas y sociedades teosóficas.

Hacia el final de esa centuria y en las primeras décadas de la siguiente, también llegaron migraciones que tuvieron que ver con acuerdos entre gobiernos, como la de coreanos a principios del siglo XX y la de japoneses después. Y otras de quienes salieron de sus lugares de origen buscando salvar la vida: fue el antisemitismo dijo el judío, fue el Gran Turco dijo el libanés, fue el nazismo dijo el austriaco, fue el franquismo dijo el español, fue el comunismo dijo el ruso, fue “el hamble, siemple el hamble” dijo el chino.

A muchos de ellos se les vio con prejuicio. Quizá fue así por sus costumbres y manera de vivir y vestir o por los oficios a que se dedicaban. El caso paradigmático es el de los chinos, a quienes se consideró “hombres de instintos salvajes”, “con lacras físicas y costumbres repugnantes”, con “vicios y males endémicos”. Ellos sufrieron discriminación, maltrato y persecución, e incluso hubo matanzas de miles.

En la segunda mitad del siglo XX, llegaron peruanos, argentinos, chilenos, uruguayos, colombianos, guatemaltecos y cubanos, que escapaban de la persecución por revoluciones de izquierda o por golpes militares de derecha, de la guerrilla o de las dificultades económicas.

Estas oleadas migratorias fueron muy diferentes. Algunas eran de intelectuales, profesores y artistas, y otras de campesinos y obreros. Aquellos encontraron aquí un entorno muy amplio, muy solidario, cálido incluso, mientras que los últimos se toparon con restricciones, limitaciones y obstáculos jurídicos sobre dónde y cómo podían vivir y trabajar, lo que no podían hacer y una larga lista de motivos por los cuales los podían deportar.

Queriendo integrarse

Podemos imaginar a los recién llegados, sorprendidos –como escribió un viajero del siglo XIX– con todo lo que encontraron: árboles de inmensa altura, cuya exuberancia y tamaño sobrepasaban lo visto en los Alpes o en Noruega; o los insectos de la creación que devoraban en estas tierras a los humanos. Pero sorprendidos también con la gente: “Indígenas cargando a lomo todo género de mercancías, desde carbón y leña hasta canastas y gallinas atadas de las patas, y la abundancia de aguadores que, después de surtirse en la fuente de la Tlaxpana o en la desembocadura del acueducto de Chapultepec, recorrían las calles distribuyendo de puerta en puerta el preciado líquido por una módica cantidad”, como lo narra el escritor Jacques Paire.

Todo era desconocido: las imágenes, los sonidos y olores, las costumbres. Seguramente ello les generó una enorme angustia a los recién llegados: ¿cómo se pide el pan?, ¿cuánto vale esta moneda?, ¿dónde venden té?, ¿existe siquiera el té? ¿qué será esa cosa color amarillo que huele bien?, ¿se come?, ¿dónde meterse para huir de este calor, de estas lluvias torrenciales que inundan las calles?

La situación la resumió bien el escritor colombiano Álvaro Mutis –quien vivió gran parte de su vida en este país, desde la segunda mitad del siglo XX– cuando se preguntó: “¿Qué conducta debe seguirse en estas tierras desconocidas, entre los desconocidos?”; o como decía un personaje del escritor Paco Ignacio Taibo II: “¿Quién entiende algo en México? ¿Quién en este maravilloso país sabe qué está pasando?”.

Y sin embargo, tuvieron que adaptarse, tuvieron que “hacer la casa”, como decía el escritor guatemalteco Augusto Monterroso –que también vivió muchos años en México–: trabajar, comer, rezar, educar a sus hijos, enterrar a sus muertos y hasta divertirse. Para ello se reunieron en comunidades, para apoyarse y ayudarse y vivir cerca de quienes comían como ellos, rezaban como ellos y añoraban como ellos.

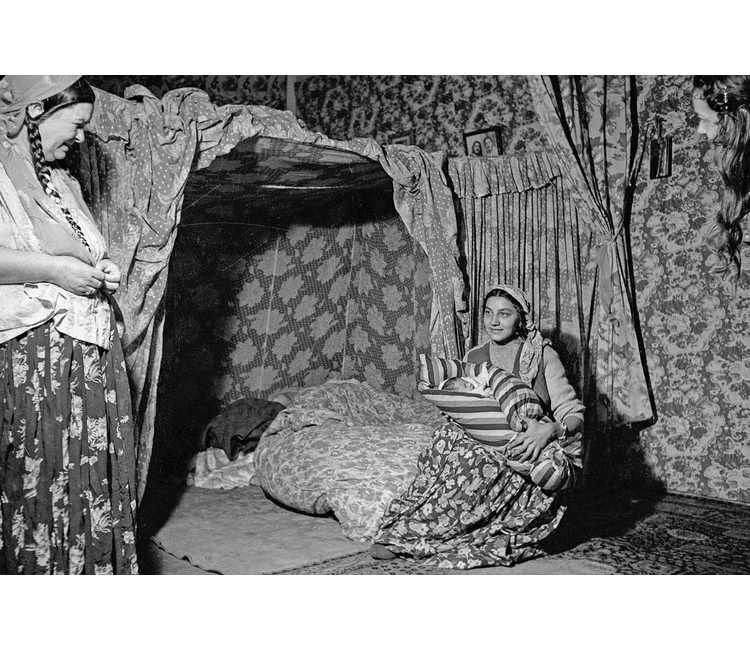

Los italianos trabajaron el mármol como en su casa y los gitanos leyeron la palma de la mano como en la suya; los colombianos hicieron su carnaval por las calles de la ciudad y los austriacos sus conciertos en los recintos cerrados; los judíos construyeron sus templos y los libaneses trajeron a sus sacerdotes; los estadounidenses hicieron su colegio y los franceses su liceo; los alemanes su club deportivo y los griegos su centro cultural; los españoles y los británicos su hospital; los japoneses su tienda de fotografía; los cubanos su orquesta para bailar; los chinos y los argentinos sus restoranes. Todos editaron sus periódicos y revistas, hicieron fiestas y tertulias y ¡hasta importaron novios y novias para casarse o casar a sus hijos!

Con el tiempo los grupos se dividieron y subdividieron, se multiplicaron las organizaciones y asociaciones, porque aunque vinieran de un mismo país o de una misma fe no eran iguales: los había monárquicos y republicanos, conservadores y socialistas, nazis y antinazis; los había intelectuales y maestros, obreros y patrones, campesinos y desocupados; los había laicos y religiosos, ricos y pobres, orientales y occidentales, del norte y del sur, gente que solo quería bailar y gente que quería hacer política. Porque así somos de diversos los humanos.

Esta publicación sólo es un fragmento del artículo "Inmigrantes: entre la aceptación y la desconfianza" de la autora Sara Sefchovich, que se publicó en Relatos e Historias en México, número 115.